Facebook「リーチ」とは?リーチを伸ばすための運用方法を徹底解説

2017/06/01

リーチ率向上のための運用と改善に取り組めていますか?

Facebookページのインサイトからは、ページヘの「いいね!」「話題にしている人」など、たくさんの数値を参照することができます。

その中でもページの運用者が必ずチェックしたい数値が「リーチ」です。本記事では、ページのリーチを増やすための運用について整理します。

※今回の記事は、ソーシャルメディアに特化した内容で講演・執筆活動をされている深谷歩さんに寄稿していただきました。リーチについての基礎と運用のポイントをおさらいしましょう!

※更新履歴

2017年6月28日:最新情報をもとに加筆修正しました。

2016年10月7日:最新情報をもとに一部を加筆修正しました。

【無料】Facebookなど、主要SNS活用ポイントや事例資料の一覧へ ≫

- ■目次

- そもそもリーチとは何か

- リーチはどこで確認できるの?

- リーチが増えると何が起こるのか

- リーチを増やす方法6つ

- リーチが減るときは?

- まとめ

1. そもそもリーチとは何か

リーチとは、Facebookでは「ページのコンテンツを見たユーザー数」と定義されています。つまり、Facebookページから発信されている内容がどれくらいのユーザーに届いたかを知るための数値です。

リーチには、以下の種類があります。

オーガニックリーチ

Facebookページ、ニュースフィード、リアルタイムフィードのいずれかでコンテンツを見たユニークユーザー数

口コミリーチ

友だちのアクションによって、コンテンツを見たユニークユーザー数

有料リーチ

ページのコンテンツに関連するFacebook広告またはスポンサー記事を見たユニークユーザー数

Facebookページのリーチはおよそ2%〜38%の間で分布しており、リーチの平均は16%と言われています。

2. リーチはどこで確認できるの?

管理人であれば、各投稿のリーチは投稿の下、および管理者パネルのインサイトの「投稿」から確認できます。

インサイトで「リーチ」をクリックすると、全体のリーチの推移やアクションの内容などを確認できます。

3. リーチが増えると何が起こるのか

リーチが増えるということは、それだけ多くの人に情報が届いたということです。リーチには、「いいね!」をクリックしていない人も含まれるので、露出増加、反応の増加も期待できます。

リーチした時に、ユーザーが何らかのポジティブなアクション(シェア、コメント、「いいね!」など)をしてくれれば、次の投稿もリーチしやすくなります。

4. リーチを増やすにはどうしたらいいのか

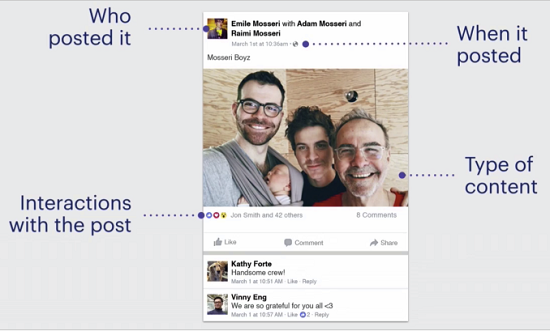

ニュースフィードの表示順を決めるアルゴリズム

Facebookのニュースフィードの「ハイライト」の表示順は、独自のアルゴリズムによって調整されています。表示順を決定する要素には、①投稿者、②(ほかのユーザーの)投稿への反応、③投稿のタイプ、④投稿日時」があります。

画像引用(動画内):

http://newsroom.fb.com/news/2016/04/news-feed-fyi-from-f8-how-news-feed-works/

①投稿者

誰が投稿をしたかです。そのユーザーとの関係性によって表示されやすさが変化し、友だちや家族など身近な人の投稿は表示されやすくなっています。関係性の強さは、そのユーザーの投稿への普段のいいね!やコメント、クリックなどで判断されます。

②(ほかのユーザーの)投稿への反応

その投稿に対して多くのユーザーが反応しているかどうかです。いいね!やシェアの付き方、付くスピードによって変化します。

③投稿のタイプ

ユーザーが好む投稿のタイプかどうかが影響します。写真、動画、リンクなど等国のタイプによって表示の優先順位が変わります。

④投稿日時

投稿されたタイミングです。投稿から経過した時間が短いものほど表示されやすくなります。

アルゴリズムによって、友だちや繋がりの強い人の投稿を重視する傾向が強まった結果、企業アカウントの投稿のリーチが伸びにくくなっているという現状があります。一方で、企業アカウントでも多くのユーザーから良い反応がありシェアされている投稿は、今まで通りのリーチを獲得できていることも事実です。企業アカウントがリーチを増やすには、「投稿者」以外の要素で高い評価を得るために改善を重ねる必要があるので、そのポイントをみていきましょう。

関連記事:ニュースフィードの表示順はどう決まる?Facebook・Twitter・Instagramのアルゴリズムを理解してリーチを伸ばすには

対応策1:ユーザーに求められている投稿内容を検証する

ユーザーが企業アカウントをフォローする時の理由について68%の人が「有益な情報を発信してくれるから」と答えているように(出典:新日本スーパーマーケット協会「消費者調査2016」)、ユーザーからの支持を得るには投稿の内容が何よりも大事です。自社の都合を優先したコンテンツを投稿している企業アカウントも多くありますが、それではユーザーは離れていってしまうでしょう。

反応がよい投稿をするには、どれだけターゲット属性の興味や関心に合わせた投稿ができるかにかかっています。

そのためには、さまざまなパターンのコンテンツを投稿してリーチ数を比較し、検証を行い、反応のよいものを知る必要があります。

例えばママ向けメディアのFacebookページだとしたら、笑っている子供の写真や親子で楽しそうにしている写真などを用いていいね!を狙う投稿、子育て中のママたちの悩みに答える情報や子供と楽しめる料理、DIYなどのお役立ち情報でシェアを狙う投稿などを試してみるといいでしょう。

「Scope」さんの事例

例えばキッチン用品のオンライン販売を行うScopeは、ページヘの「いいね!」が10万のFacebookページです。6月の投稿を見ると、投稿によって反応の違いがあることがわかります。

反応のよい投稿としては、以下のハーブについての投稿があります。

テキスト量としてはScopeの中では長めで、ハーブを育てて食べるというライフスタイルを紹介しながら、商品であるマグカップをハーブの鉢カバーとして利用するという意外な活用方法を紹介しています。

商品へのリンクは文末にあります。

7月1日現在で、6772「いいね!」、101シェア、40件のコメントとなっています。この投稿のエンゲージメント率は7%です。

その次の日の投稿は、短くてシンプルな投稿です。

この投稿では、料理に利用するヘラでおもちゃのパチンコを作るという本来の用途とは異なる活用方法を紹介しており、前の投稿と同じ種類に分類できる投稿です。

しかし、この投稿は前の投稿に比べて、全体的に反応が悪くエンゲージメント率は1%にとどまっています。

反応に違いが生じた要因は何か?

前の投稿がハーブを育てるというライフスタイルの話から始まり、マグカップを鉢植えに使うというように、納得しやすい話の流れだったのに対し、

後の投稿はリンク先を表示しないと元の商品がどんな商品なのかわからないこと、パチンコで遊ぶというアイデアがあまりターゲットに響かなかったことなどから、反応が伸びなかったのではないかと推測できます。

Facebookページの管理人は、投稿への反応に一喜一憂するだけではなく、投稿の反応がよい理由、悪い理由を考え、ユーザーの期待や関心を探りながら投稿を作っていく必要があります。

対応策2:投稿を見てもらいやすいタイミングを見計らって投稿する

投稿タイミングについては様々なデータがあり、いつがいいとは一概には言えません。自社でいろいろなタイミングで投稿してみて、いい結果が出るゾーンを探っていくのがいいでしょう。

基本的には、ユーザーがFacebookを使っている時間帯に投稿すれば、投稿が表示される可能性も高まりますし、投稿直後に高い反応を得ることもできると考えられます。

対応策3:投稿の回数を見直す

企業アカウントの投稿を含め、SNSには日々膨大な情報が流れており、ユーザーはそのなかでも本当に有益な情報だけを知りたいと思っています。ですから、内容の薄いものをたくさん投稿してしまうとユーザーに嫌われてしまうでしょう。

最近では、基本的に投稿数は1日1件程度に押さえ、量より内容を重視した投稿がトレンドになっています。

投稿回数を増やしてもリーチ率が高まるわけではないので、注意が必要です。

対応策4:投稿のタイプを変えてみる(特に動画)

ユーザーが好む投稿のタイプはニュースフィードに表示されやすくなるので、投稿の形式を変えるだけでリーチが増える場合があります。特に動画は好反応を得る可能性が高い投稿タイプです。2017年1月のアップデートでは動画をより高く評価するアルゴリズムが追加されたことも、動画を後押ししています。

具体的には「視聴完了率」という視聴率が追加されました。最後まで見られる動画ほど価値の高いと判断され、視聴完了率が同じなら、より長い動画のほうが評価されるようになっています。

アルゴリズムのアップデートの動向にも注意を向けながら、もっともリーチできる投稿タイプを探しましょう。

対応策5:シェアをうながす

投稿の末尾などに「○○したらシェア!」というような文言を入れることで、期待するアクションを明確にします。

○○の部分は、投稿のタイプによって使い分けましょう。

「びっくりしたらシェア」「なごんだらシェア」「歌いたくなったらシェア」など、その投稿に期待する反応をあらかじめ含めることで、共感した人が行動を取りやすくします。

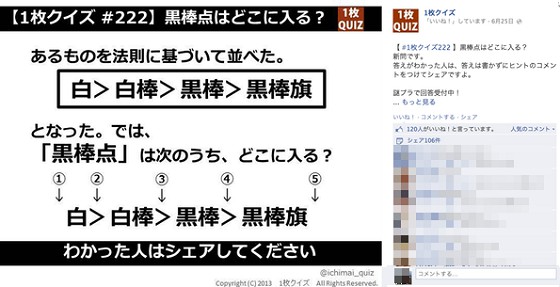

事例:1枚クイズ

例えば、「1枚クイズ」のFacebookページでは、毎日クイズを投稿しており、クイズの答えがわかった人は、コメントに答えを書くのではなく、ヒントを出しながらシェアすることをうながしています。

▼投稿の文章内に「答えが分かった人は、

答えは書かずにヒントのコメントをつけてシェアですよ」という案内

対応策6:リアクションを促す

多くのユーザーが反応するコンテンツは表示されやすくなりますが、いいね!よりもそれ以外の「超いいね!・うけるね・すごいね・悲しいね・ひどいね」などのリアクションのほうが、若干エンゲージメント率が高いとされています。これらの反応にはアイコンの長押しと選択が必要で、よりはっきりとした意思表示を受け取れるからです。

この「超いいね!・うけるね・すごいね・悲しいね・ひどいね」のリアクションボタンを使ったクイズや、投票を促すコンテンツなど、内容を工夫してリアクション獲得を目指すのもいいでしょう。

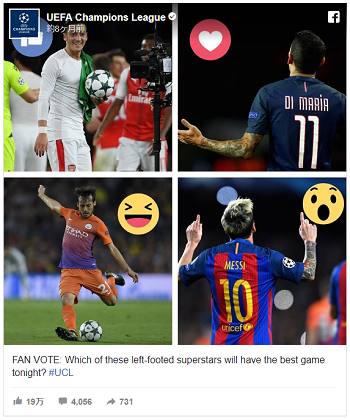

事例:UEFA Champions League

4人の人気ストライカーそれぞれにリアクションサインを振り分けて、今夜最高の試合をすると思う選手のリアクションボタンをクリックすることで投票を促す投稿です。

リアクションボタンが選択肢として設定されているため、普段いいね!以外のリアクションボタンを使わないユーザーにもリアクションを促しやすく工夫されています。また、投稿に理由も添えたいディープなファンによってコメント欄も盛んに利用されています。

5. リーチが減るときは?

反対にリーチが減るときは、ユーザーの反応が悪い時、そしてユーザーから「否定的な意見」を受け取った時です。

否定的な意見とは、投稿を非表示にする、スパム報告する、「いいね!」の取り消しなどが含まれます。(「否定的な意見」が投稿に与える影響についてはこちらの記事もご参照ください)

よい反応を検証するのと同時に、「否定的な意見」の発生率をチェックして、どうすれば否定的な意見を避けられるのかも検証します。

6. まとめ

Facebookページを有効に運用するためには、投稿の内容を吟味してリーチを増やすことが大事ということがお分かりいただけたでしょうか。親しい人の近況を知るためのツールという色合いが強いSNSだからこそ、企業アカウントも通常の広報活動とは考え方を変えて、いかにしてユーザーから好かれるかということを追求していく必要があります。

うまく運用すれば、ほかの広告では得にくい「親近感」をユーザーに持ってもらえるのもFacebookならではのこと。投稿のコツをつかんで多くのリアクションを獲得しましょう!

Facebook活用なら、ガイアックスにお任せください!

■SNS運用代行サービス

■SNS運用コンサルティングサービス