企業がFacebookページを作成する前に押さえておきたい27個の手順【準備・プランニング編】

2011/09/20

※本記事は、Web担当者Forumにアップした以下の記事を、加筆した上でラボ用としてまとめたものです。(加筆は、規約系を中心に行っています。)

※ラボ編集部注:2016年7月17日に閲覧できなくなっているURLを中心に加筆修正をしました。

※ラボ編集部注:2016年10月5日に最新情報をもとに、加筆修正・画像編集をしました。

どこから手を付けたらいいんだろう・・・』

こんな悩みを持ってませんか?

Facebookは、1月に映画が公開されて以降、企業利用が加速度を増して広がっています。ただ、まだまだ日本には参考になる情報が少なく、どの企業も手探りで立ち上げているのが現状です。

みんながみんな、手探りでやるとやるより、もっとノウハウを共有し合ったほうが効率的ですよね!

という事で今回は、企業がFacebookを始める前に押さえておきたいやる事リストを、27個まとめてみました。既にFacebookページを立ち上げ終わった方も、このリストを見て漏れが無いか確認してみて下さい!

目次

・ 第1部.準備フェーズ

・ 第2部.プランニングフェーズ

・ 第3部.制作フェーズ

・ 第4部.運用フェーズ

第1部.準備フェーズ

1.Facebookのユーザー数、ユーザー属性を調べる。

皆さんのターゲットユーザーがどの程度Facebookにいるかは把握できていますでしょうか。企画を考える前に、以下のツールを使って確認しましょう。

セグメントごとの「ユーザー数」を調べる。

- 『Facebook広告マネージャー – オーディエンスインサイト』

https://www.facebook.com/ads/audience-insights/people

2.Facebookのメリットを理解する。

1.安価に開設できる

Facebookページの開設も運営も無料。Facebook上の広告もターゲットを限定して出稿できます。

2.ファンとのコミュニケーションが可能

Facebookページではコメントなどでやりとりする機能が用意されています。

3.ファンへの告知が簡単にできる

ファンになってくれた人に情報を届けやすい仕組みが用意されてます。

4.拡散性(バイラル性)が強い

ファンがいいね!やコメントしたことが、その人の友人にも伝わります。

5.情報が滞留しやすい(長時間表示されやすい)

コメントなどのやりとりが続くと、時間が経っても表示され続きます。

6.他の告知方法より見てもらえる確率が高い

ファンがFacebookにログインした時点で更新情報がウォールに表示されます。

7.ファン化の障壁が低い

いいね!を押してもらうだけです。

8.拡散される情報に信頼度が上乗せされる

御社がではなくファンの人が共有した情報として他の人に見られます。

9.荒れにくい

実名制のため、匿名性のSNSより荒れにくいです。

10.ポジティブな反応が見込める

いいね!など、ポジティブな方向が基本です。

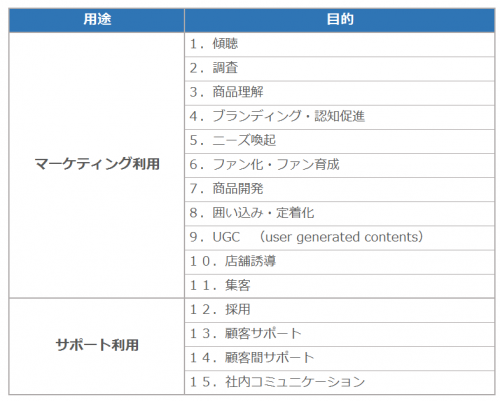

3.Facebookを始める事によって得られる価値を把握する。

1.囲い込みリストとしての価値

2.広告価値

3.集客で得られる価値

3-1. Facebookページ効果

3-2. ソーシャルプラグイン効果

4.SEO価値

5.ブランディングに与える価値

5-1. 検索する確率が増える。

ソーシャルメディアで接触すると、そのユーザーがその

ブランド名・企業名を検索する確率は2.8倍(*注1)になります。

5-2. 検索結果ページで、オーガニックのCTRが上昇する。

オーガニック検索の場合、ブランドのソーシャルマーケ

ティングキャンペーンを目にしたユーザー群は、目にして

いない群よりもクリックスルー率(CTR)が2.4倍高くなり

ます。(*注2)

5-3. 検索結果ページで、リスティングのVTRが上昇する。

リスティング広告の場合だと、ソーシャルマーケティング

キャンペーンを目にすることで、CTRが4.5%から11.8%に

増加します。(ともにブランド名をキーワードとした検索

クエリの場合)(*注3)

※ 注1:「ソーシャル・メディアを成功に導く6つの指標」より引用

※ 注2、注3:「ソーシャルメディア対応とSEOはどちらが価値があるのか? マーケチャネルとして比較分析してみた」より引用

4.Facebookの構造や機能を理解する。

1.ホーム、ウォール、ニュースフィード、プロフィールの違い

「ホーム」は、ログイン後にすぐ表示されるニュースフィードを閲覧する画面です。上部メニューのホームをクリックすると表示されます。のページの重要に表示されている、友だちの近況やシェアなどの投稿が「ニュースフィード」です。

![]()

・「ニュースフィード」についてはこちらの記事が参考になります。

→参考記事: Facebookのニュースフィードの使い方(初心者編)(nanapi)

「ウォール」は自分が投稿できる場所です。自分が「ウォール」に書き込んだ内容は、この「プロフィール」に履歴として残ります。「プロフィール」は、他のユーザーに見られるページです。上部メニューの「プロフィール」をクリックすると確認できます。

![]()

・「ウォール」についてはこちらの記事が参考になります。

→参考記事: Facebookの「ウォール」を使って友達とコミュニケーションする方法(nanapi)

2.Facebookページとグループの違い、それぞれのメリット・デメリット

→参考記事 : Facebookページとグループの違い(福野泰介ブログ)

3.「いいね!」と「シェア」の違い

→参考記事 :Facebookの「いいね!」「シェア」を徹底解剖!

4.ニュースフィードの「ハイライト」と「最新情報」の違い

→参考記事 :これだけは覚えておきたい!Facebookの「エッジランク」の3要素と、各要素の優先順位

5.広告の掲載場所

「Facebook広告」は、PC画面では以下の画像の赤枠のように、右カラムの中段より下あたりに

表示されます。タイムライン上のインフィード広告は、PC、スマホどちらも表示されます。

▼インフィード広告イメージ(スマホ)

5.情報の流れを理解する。

実はあまり知られていなかったり、勘違いされている挙動がいくつもあります。この情報の流れ次第で運用で力を入れるポイントも変わってきますので、しっかり確認しましょう。

▼特に押さえておいたほうが良い5つの情報の流れ

1.Facebookページのウォールに投稿したら誰に表示されるか?

・「管理者」が投稿した場合 ―― ファン全員に発信されます。

・「ファン」が投稿した場合 ―― そのファンの友達で、なおかつ、そのFacebookページのファンになっているユーザーにだけ発信されます。つまり、ファン全員のニュースフィードには表示されません(もちろん、Facebookページのウォールを見に来ると、だれでもその投稿を見られます)。

2.写真にタグ付けをしたら、誰に通知が飛ぶか? どこにどういったレコメンドが表示されるか?

→参考記事 : 【Facebook】タグ付けのご利用は計画的に(静岡県民全員集合!ソーシャルメディア1万人実践会)

3.「いいね!」と「シェア」と「コメント」、このアクションをした場合、誰にどのように表示されるのか?

→参考記事 :Facebookの「いいね!」「シェア」を徹底解剖!

6.Facebookの規約を理解する。

1.Facebookページ規約

https://www.facebook.com/page_guidelines.php

Facebookページを運用する上でのルールやデータポリシー、機能の説明などが記載されています。

2.ブランドリソースセンター

https://ja.facebookbrand.com/guidelines/brand

「Facebook」という言葉の使い方や、ロゴの使い方などについて書かれています。

3.広告ポリシー

https://www.facebook.com/policies/ads/

Facebook広告についての規約が書いてあります。

4.Facebookプラットフォームポリシー

https://developers.facebook.com/policy/

Facebookというプラットフォームを利用する上で守るべきポリシーや原則などが書いてあります。

5.データに関するポリシー

https://www.facebook.com/policy.php

Facebookとユーザー間の情報の取り扱いについての規定ですが、企業側も一通り目を通しておく必要があります。

6.サービス規約

https://www.facebook.com/terms.php

基本的にはFacebookとユーザー間の取り決めについて書かれて

いますが、「8. アプリケーションおよびウェブサイトの開発者および運営者に適用される特別規定」など、企業側が押さえておくべきことも書いてあります。

7.対象サービスの定義をする。

ブランドAのファンだからと言って、その会社のファンだとは限りません。自分に興味が無い情報が多く流れてくると、ファンを辞められてしまいます。さらには、エッジランクが上がりにくくなる可能性もあります。

※エッジランクの詳細については以下の記事をご参照下さい。

8.目的を決める。

9.全体プランを組み立てる。

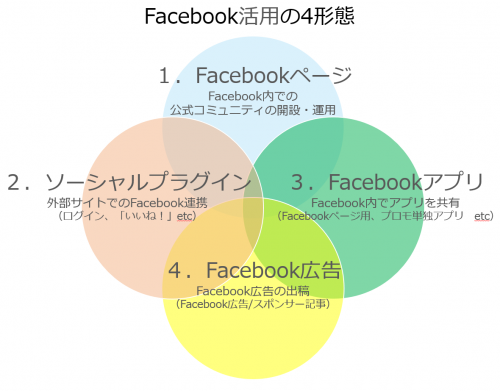

Facebookをマーケティングに利用するといっても、方法は「Facebookページ」だけではありません。4つの活用形態を把握した上で、認知から購買までの消費者行動に好影響を与えられるよう、うまく導線を設計しましょう。

▼全体のプランニングで気を付ける5つのポイント

1.活用形態

4つの活用形態のうち、「Facebookページ」「ソーシャルプラグイン」「Facebook広告」の3つは、とても重要です。最初から利用が必須です。

2.相互誘導

「Facebookページ」と「本体サイト」で誘導し合う導線を意識しましょう。

3.OGP

自社サイトにソーシャルプラグインを設置する場合は、必ずOGPも設定しましょう。

→参考記事 :<遂に公開>SEOの2倍のアクセスを稼ぐFacebook活用術。皆が知らない「いいね!」ボタンと「OGP」の設定方法、超解説

4.Facebookの位置付け

トリプルメディアの中でのFacebookの位置付けを意識しましょう。

5.Facebookの役割

マーケティングファネルの中でのFacebookの役割を意識しましょう。

10.Facebookページを運用するスタンスを決める。

Facebookページでコミュニケーションをするのか、情報発信をするのか、ユーザー同士でコミュニケーションしてもらうのかなど、運用のスタンスを決めておきましょう。

ファンとコミュニケーションしなければいけない?

Facebookページは、「コミュニケーションを取れる場を持てる」ことがメリットの1つですが、必ずしもそうしなければいけない、という事はありません。

もちろん、そうしたほうがFacebookを効果的に使えていると言えますが、その分の運用コスト(人件費)がかかるので、求める効果との見合いで判断しましょう。

私が知っている限りでも、「情報の発信場所」としてだけFacebookページを活用している企業がいくつもあります。

11.ターゲットを定義する。

あなたがターゲットとするユーザーを出来るだけ明確に定義しましょう。もちろん、全ての年代の男女に受け入れられればベストですが、そうすると逆に非効率になってしまいます。

▼ターゲット設定後に注意すべきこと

1.ウォールでの投稿時間

ターゲットが「ビジネスマン」「主婦」「学生」では、ネットにアクセスする行動パターンが違ってきます。

2.デバイス対応

「ガラケー」「スマートフォン」からは、オリジナルで作成したタブ(アプリ)が見えません。(*注4)モバイルメインの場合は本体サイトにより多くの予算をかけましょう。注4 :正確に言うとオリジナルのアプリタブが見える遷移もありますが、かなり特殊な遷移をしなければいけないので、ほぼ見られないと思ったほうが良いです。

12.ユーザーニーズを調査する。

ターゲットが明確になれば、Facebook・twitter・ブログ上でのユーザーの発言などから、どういったニーズが響くのかが見えてきます。ニーズ調査を行ったうえで、企画や運用の設計をしていきましょう。

調査には下記のようなサービスも有効です。

13.競合調査をする。

競合はどんなコンテンツを提供しているでしょうか?

また、ファンはどのくらい抱えてますでしょうか?状況によって差別化ポイントを作ったり、参考になる取り組みを見つけて、自社の企画にも活かして行きましょう。

▼競合のFacebookでの取り組みを調査する時に見たいポイント

- どういう内容の投稿をしているか?

- どれくらいの頻度で投稿しているか?

- どの投稿に対してどれくらいの「いいね!」や「コメント」が集まっているか?

- どういうオリジナルタブを用意しているか?

- ファン数はどれくらいか?

- ファンのどんなニーズに答えるページになっているか?

14.目標を決める。

目的は既に決めたかと思います。今度は具体的な目標へと、定量的に落とし込みましょう。

もちろん立ち上げる段階では見えないことも多くあります。但し、目標があるかないかでは運用の効率が変わってきますので、1年後・半年後・1か月後の目標は必ず決めましょう。

目標値はどれくらいが妥当?

目標値は、求める費用対効果や目的によっても変わってきます。

たとえば、(自社サイトはさておき)Facebookページだけで商品のブランディングや認知促進をしたい場合は、「ファン数」「(投稿ごとの)インプレッション数」をKPIとし、以下のような数字を1つの目安として考えるといいでしょう。

- ファン数目標 : 1万人

- (投稿ごとの)インプレッション数目標 : 2万インプレッション※KPIについては、次の「KPIを設定する」を参照してください。

15.KPIを設定する。

目標の実現にあたって、企画・運用上追うべき指標を決めましょう。以下のように様々な指標が考えられますが、2~3個に絞ったほうが良いでしょう。

▼Facebookを活用する時のKPI例

- ファン数

- コアファンの数

- ウォール投稿のインプレッション数合計

- (ウォール投稿に対する)コメント数

- (ウォール投稿に対する)いいね!数

- Facebookページの各コンテンツ(タブ)の閲覧数

- Facebookページからの問い合わせ数

- slideshareの閲覧数

- PDFのダウンロード数

- リーチユーザー数(ファンになってくれた人とその友達数)

※たとえば「ファン数×130人」など(Facebookの統計データによると平均友人数が130人) - ターゲットユーザーのファン数

- コンテンツ生成数(体験談・レビュー・アンケート結果など)

- クーポン画面表示数

- アクティブユーザー数

- フィードバック率(=反応率)

- (ソーシャルプラグインでの)いいね!数

- (ソーシャルプラグインでの)シェア数

- (ソーシャルプラグインでの)コメント数

- 自社サイトへの誘導数

- 成約数

- アンケート回答数

- 問い合わせ数

- 検索回数(Facebookを使い始める前と比較する)

- SEO順位(Facebookを使い始める前と比較する)

- ツイート数(Facebookを使い始める前と比較する)

- ネットプロモータースコア(NPS)

- コスト削減額(メールサポート、コールセンター)

16.費用対効果を説明するための数字を用意する。

その目標数値を達成した場合どれだけの価値があるのかを定量的に算出しましょう。

KPIはその瞬間の状態を数字で区切っているだけですが、費用対効果は中長期的な視点で見ることも必要です。ライフタイムバリューを考慮して計算します。

※参考情報※

レゴ社は10億ドル単位の売上がある企業ですが、売上の5%~10%程度をコアファンが占め、そのコアファンの育成やつなぎとめにソーシャルメディアが効果を発揮しています。(データの引用:実践ソーシャルメディア・マーケティング)

17.企画を決める。

ここまでで目的、目標、期待する効果、ユーザーニーズなどが見えてきているかと思います。それに合わせて、Facebookページ上のコンテンツ(タブ)を考えていきましょう。

どんなコンテンツを追加すればいいの?

基本は自社の商品やサービスに関する投稿ですが、それだけではすぐにネタ切れしてしまいます。ターゲットユーザーが見たくなるようなコンテンツを継続的に発信するための企画、準備が重要です。

近しい業界の企業がどのような投稿をしているかを参考に、コンテンツを企画していくといいでしょう。

→参考記事:事例で学ぶ! 食品・飲料業界のFacebook活用法

→参考記事:事例で学ぶ! 大手メーカーのFacebook活用法

→参考記事:事例で学ぶ! ファッション業界のFacebook活用法

18.反響設計をする。

反響があると後々楽になる!

- twitterのフォロワーが増える。

- お問い合わせ(電話でもメールでも)が増える。

- 広報、営業など外部と接触するメンバーに、Facebookの取り組みについて顧客から直接声がかかる。

→飲食店であれば、お客さんから「Facebookの○○を

見て来ました」と店員に声をかけて貰うような企画を盛り込む。 - お客からの喜びの声がウォールに数十件規模で投稿される。

19.リスクと対策について考える。

- 競合商品を奨励するような投稿

- クレームの投稿

- 第三者による宣伝投稿

20.体制を確保する。

運用は自社でやるべき?外注すべき?

21.運用計画を立てる。

Facebookページは作って終わりではありません。というよりむしろ運用の良し悪しで得られる効果に差が出てきます。最低限でもこういったところは考えておく必要があります。

- 人格設計

そのFacebookページで発言したり対応したりする人のキャラクタやテイストをペルソナとして決めておくことで、複数で運用しても一貫性を保てます。 - 会議体

出来事や相談などをどのように共有・意思決定をしていくか、どのような流れでPDCAを回していくかを決めましょう。 - エスカレーションフロー

どのようなことは現場の運用担当者が対応して、どのようなことは現場で判断せずにだれにどのように対応の指示を仰ぐのか。 - 運用マニュアル

「エスカレーションフロー」や「投稿カテゴリー」、「禁止事項」、「運用の目的」など、運用実務担当者が指針とすべき事をドキュメントとしてまとめましょう。 - 投稿の頻度

多く投稿すればいいわけではありませんし、気がつくと投稿ゼロの期間が長く続くというのも避けるべきです。 - 投稿カテゴリー

「25 編集計画を立てる」でも紹介していますが、どういった投稿をしていくかを事前に取り決めましょう。たとえば、「参考になるニュース」・「商品紹介」・「運用担当者のつぶやき」のように事前にカテゴリーを決めて、そのカテゴリーごとに週に何回投稿するかを決めておくと、後々の運用が楽になります。 - 体制

「ウォール投稿」「原稿作成」「広告出稿」「マネージメント」など、必要な業務に応じて担当をアサインしましょう。「21 体制を確保する」もご覧ください。 - コメント返し

ウォール投稿をすると、ファンの方々がコメントをしてくれます。そのコメントに対して、コメントを返していきましょう。運用計画の策定段階では、特に「誰が」と「どういったコメントにはどういったレス(反応)をするか」といった点を検討しましょう。

22.雰囲気をつかむ。

もちろん、「2ch」「mixi」「食べログ」「大手小町」などのサービスごとでも、同じサービスの中でも場所によってコミュニケーションの取られ方は異なります。

23.どういう投稿が反応が良いかを知る。

ざっくり言うと「ファンに反応して貰いやすい投稿」をすれば良いのですが、体的にどういった投稿が良いか、いくつか方針をご紹介します。

- 疑問形の投稿

- 写真・画像の投稿

- 動画の投稿

- 共感性の高い投稿(激しく同意されるようなもの)

- 勉強になった投稿

- ファンが知りたかった事についての投稿

- 面白い投稿

24.編集計画を立てる。

- ニュース

- コラム

- 商品説明

- 商品の使い方説明

- ティップス

- うんちく

- FAQ

- 担当者のつぶやき

- インタビュー、取材

- レビュー

- 寄稿(外部の著名人にブログやコンテンツを準備して貰う)

25.効果測定の方法を考える。

26.ファン獲得・育成計画を立てる。

何もファン獲得方法を考えなければ、ファンが伸びずに数百人規模で止まってしまいます。Facebook広告を中心に、様々なファン獲得手段を試していきましょう。

初期ファンは大切に!

しっかりとコミュニケーションを取って、より好きになって貰えるようになりましょう。ソーシャルメディアの育成は最初のコアユーザーを育てる事が肝心です。

- Facebook広告

- 外部広告(純広告、リスティング、アフィリエイト等)

- 自社サイト(Likeボックス)

- 自社サイト(ソーシャルメディアアカウント一覧)

- マス広告のランディング先としてFacebookページを活用

- プレスリリースで告知

- 公式ブログで告知、リンク先設置

- 公式twitterアカウントで告知、リンク先設置

- メルマガで告知

27.個人情報の取り扱いや規約を法務と調整する。

自社の個人情報保護責任者や、外部委託する場合はPマークを持っている会社に相談をしたほうが良いでしょう。

また、Facebookページ自体にも、利用規約やプライバシーポリシー、ガイドラインを掲載することが望ましいので、法務担当者と相談して作成しておきます。

- プライバシーポリシー

- コミュニティガイドライン

- 利用規約

以上、ということで『企業がFacebookページを作成する前に押さえておきたい27個の手順【準備・プランニング編】』でした。

Facebook活用なら、ガイアックスにお任せください!

■SNS運用代行サービス

■SNS運用コンサルティングサービス

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部