これは使える!Facebook国内大手5事例から学ぶキャンペーンアプリの使い方『ユーザー体験型キャンペーンアプリ編』

2011/10/28

Facebookページでアプリを使ったキャンペーンはやってますか?

「Facebookページを作ったけどウェルカムページがあるだけです。」といった方も多いのではないでしょうか。

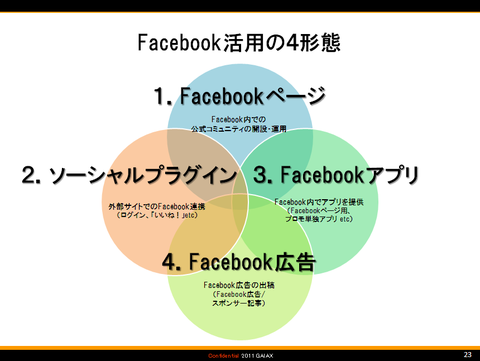

以前、<講演報告>『Facebookのマーケティング活用のススメ』でご紹介したように、Facebookの活用方法は大きく4つあります。

ただFacebookページを立ち上げるだけではなく、Facebookアプリを使いカスタマイズしていくことによって、目的に沿った施策を行っていけます。

今回の記事では、これからFacebookアプリを使ったキャンペーンを考える方向けに、国内大手5事例のキャンペーンアプリ活用事例と、アプリを考える際に押さえておくべきポイントをご紹介します。

目次

事例5.大塚製薬 / ポカリスエットのIQチェック

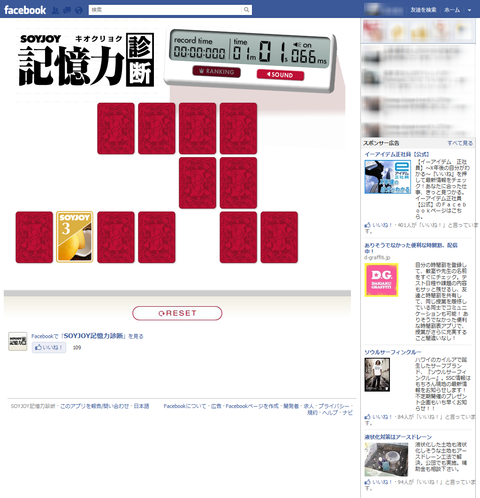

最初は大塚製薬さんのSOYJOYのアプリです。

SOYJOYのパッケージが書かれたカードで神経衰弱をして、そのタイムを競います。「ランキング50位以内に入ればもれなくSOYJOYが貰える」といったインセンティブを用意しています。

記憶力診断アプリ体験フロー

(1)「いいね!」をクリック

最初に「いいね!」をクリックしましょう。

(2)中段の開始をクリック

いいね!を押したら次の画面の「開始」をクリック。

(3)神経衰弱に挑戦

アプリを許可したらさっそくゲームに挑戦です。

上にある時計で時間を計られています。この結果によってランキング付けされるので、なるべく早いタイムを目指しましょう!

(4) 結果発表です

さあ、いよいよ結果発表です。幼稚園児級との評価をもらってしまいました(笑)

(5)ウォールに投稿

出てきた結果をウォールに投稿することができます。

写真もユニークですので、ぜひやってみましょう!

キャンペーンアプリ活用ポイント

Facebookページでエンタメ系アプリのキャンペーンを行うと、

- 1.潜在ファンが参加しやすい

- 2.体験の流れの中で伝えたい情報を伝えられる

- 3.ウォール投稿による拡散で集客が多く見込める

といったメリットがあります。

「2.体験の流れの中で伝えたい情報を伝えられる」について言うと、SOYJOYは12種類のフレーバーがあるのですが、神経衰弱を体験して貰う中で、種類の豊富さと、「アップル」「アプリコット」「チョコ」などの具体的なフレーバーの訴求を行っています。

また、キャンペーンの賞品を、「ランキング50位以内に入ればもれなくSOYJOYが貰える」とする事により、参加意欲の向上であったり、ゲームのやり込み喚起を行っています。やっぱり「もれなく」という力は強いですよね!

事例2.ヤマサ醤油 / 鮮度の一滴の醤油大使検定

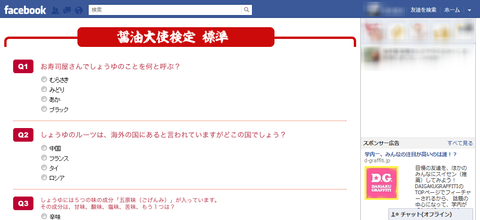

次はヤマサ醤油さんの醤油大使検定をご紹介します。

これは醤油に関するクイズ5問に答えると、その検定の難易度によってそれぞれ称号を付与されるというもの。クイズも「標準」「上級」「特級」と3つのランクが用意されていて、それぞれに対してプレゼントを用意しています。

- 標準 :書籍「超カンタン混ぜるだけ しょうゆマジック 新・秘伝たれ28」 100名

- 上級 :本懐石入り鮮度の一滴セット プレゼント 20名

- 特級 :スペシャル・イベント 鮮度の一滴 醤油の魔術師特別コースへ無料ご招待 5名

醤油大使検定体験フロー

(1)「標準検定を受験する」をクリック

3つレベルがありますが、最初は標準検定しか受けられないため、「標準検定を受験する」をクリック。

(2)検定に挑戦!

検定クイズは全部で10問です。

- お寿司屋でしょうゆのことを何と呼ぶか

- しょうゆのルーツはどこの国か

- しょうゆの色が時間とともに変化するのは何の影響を受けるからか

といった問題が出題されます。

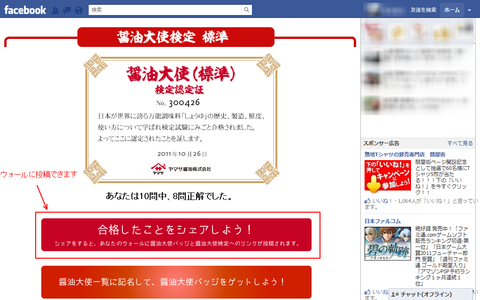

(3)検定結果発表

クイズに答え終わると検定に合格したかどうかが発表されます!

(4)ウォールに投稿

結果発表画面から「合格したことをシェアしよう!」をクリックすると、ウォールに投稿することができます。

キャンペーンアプリ活用ポイント

- 使い切るのに一か月以上かかる

- 保管場所が常温

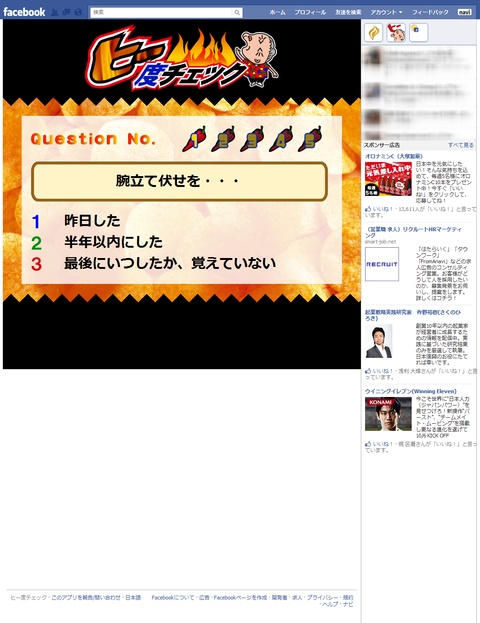

事例3.湖池屋 / カラムーチョのヒー度チェック

http://www.facebook.com/koikeya?sk=app_211005278948311

アプリ概要

これは湖池屋さんの商品、カラムーチョに絡めたヒー度チェックというアプリです。

クイズ5問に答えると、『ヒー度』で点数が出ます。アプリ自体は一日一回までしかできませんが、その日最高の『ヒー度』を記録した人は『ヒー度キング』と認定され、プレゼントがもらえます!

ヒー度チェックアプリの体験フロー

(1)「ヒー度チェックする」をクリック

このアプリで遊ぶためには特にいいね!を押す必要はないので、早く遊びたい人はさっそく「ヒー度チェックする」をクリック。

(2)クイズに挑戦!

アプリを許可するとクイズが始まります。

- 一億円当てたら?

- 1+1=?

など少し変わったクイズが5問続きます。

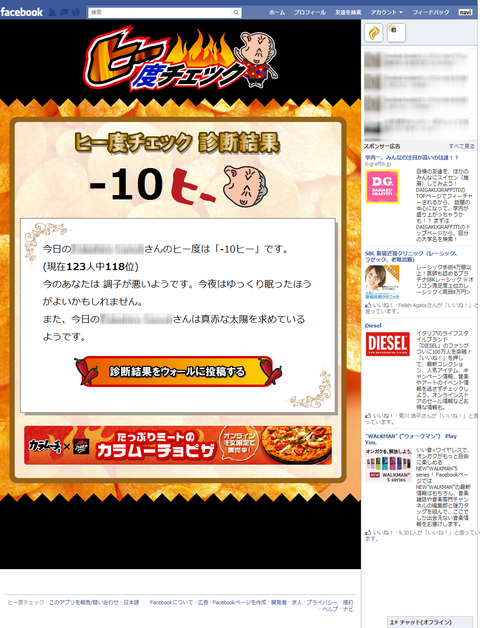

(3)結果発表!

いよいよ結果発表です。

どうやら調子が悪いようです。忠告通りゆっくり眠ることにします(笑)

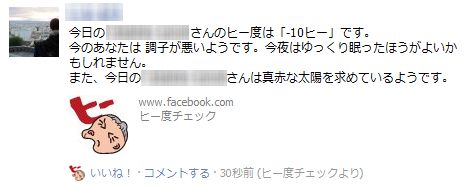

(4)ウォールに投稿

結果発表の「診断結果をウォールに投稿する」をクリックすると書き込むことができます。

キャンぺーンアプリ活用ポイント

このアプリのポイントは、「1日1回までしかできない」、「毎日賞品がでる」という2点です。こうする事により、継続的な利用を促し、リピート来訪につなげています。

また、ブランドサイト側に元々同様のコンテンツがあったようです。こういったコンテンツを流用し、別プラットフォームで展開するのも投資コストが減り良い取り組みかなと思います。

4.キリン / 午後の紅茶のパンジェンシー検定

次はキリンさんのパンジェンシー検定をご紹介します。

『パンジェンシー』とは紅茶に対する最高の褒め言葉とも言われ、紅茶の持つ独特の風味、心地よい渋みなどを指す言葉です。

この『パンジェンシー』に関係するクイズが全部で5問出題され、結果によって8段階の評価を受けます。

パンジェンシー検定体験フロー

(1)「いいね!」をクリック

まずは「いいね!」をクリックしましょう。

(2)「検定をはじめる」をクリック

「いいね!」をクリックした後は、画面冗談の「検定をはじめる」をクリックして先に進みましょう。

(3)クイズに挑戦!

アプリを許可するとクイズに挑戦です。全部で5問あり、回答に悩むものもしばしば。

- パンジェンシーのある紅茶、何と一緒に味わう?

- パンジェンシーを、渋い声で表してください

(4)結果発表!

さあいよいよ結果発表です。

結果画面では、パンジェンシーの認定証も貰えます!

(5) ウォールに投稿

結果発表画面の「ウォールに投稿する」をクリックすると書き込むことができます。

キャンペーンアプリ活用ポイント

キリンさんでは、Facebookページの中だけではなく、『パンジェンシープロジェクト』というサイトも用意しています。パンジェンシーの啓発活動にかなり力を入れてますね!

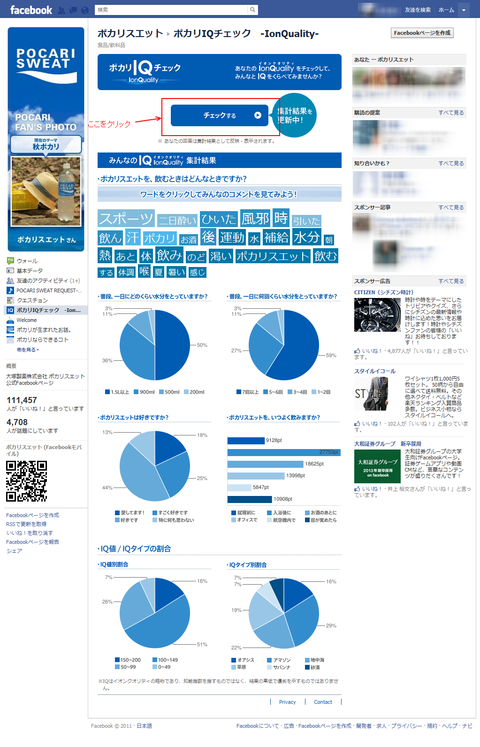

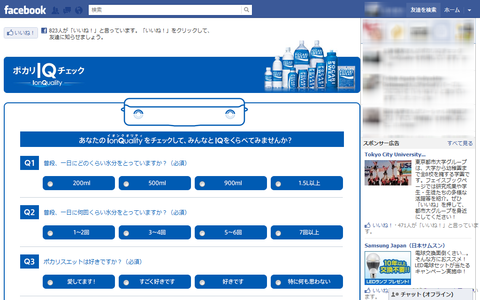

5.大塚製薬 / ポカリスエットのIQチェック

IQチェックアプリの体験フロー

(1)「チェックする」をクリック

IQチェックアプリを体験するには、まず下図の上段にある「チェックする」をクリックします。

- 普段、一日にどのくらい水分をとっていますか?

- 普段、一日に何回くらい水分をとっていますか?

- ポカリスエットは好きですか?

- ポカリスエットを、いつよく飲みますか?

- ポカリスエットを、飲むときはどんなときですか?

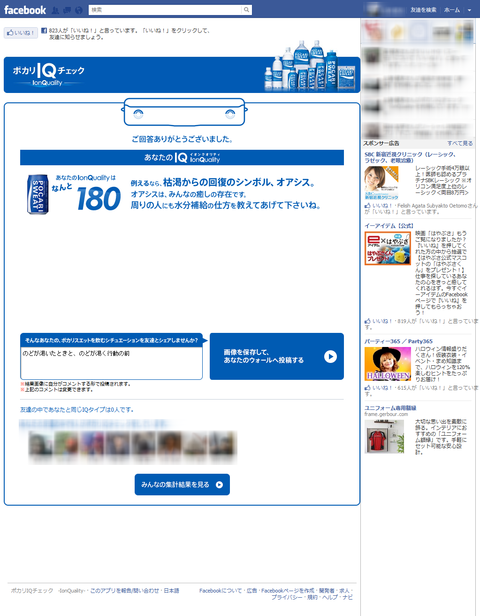

結果発表画面の「画像を保存してあなたのウォールへ投稿する」をクリックするとウォールに以下のように書き込めます。

ちなみに、クイズの最後は記述式なのですが、その答えが下の写真で言うコメント欄の発言に自動的に書き込まれますので、見られて困るようなことは書かないようにしましょう。

IQアプリ活用のポイント

このアプリのポイントは、ソーシャルグラフとの連携です。

例えば、結果画面では、

- 友達の中であなたと同じIQタイプは5人です。

- あなたの友達の中で8人がポカリIQチェックをしています。

といったように、自分の友達の結果を見せ、IQがきっかけで友達同士でコミュニケーションが広がるきっかけを与えています。

ポカリのIQ診断がFacebook上でバイラルした時も、「○○さん、乾いてますねw」といったコメントの応酬が各所で行われていたと思います。コメントが付くと、その投稿のエッジランクも上がり、より多くの友達に表示されるようになるので、バイラル性を高められています。

事例の掲載依頼

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部