【Facebook】新エンゲージメント率の意外な落とし穴? 状況に合わせた最適のKPIについて考える!

2015/08/07

副編集長の重枝です。

少しずつ国内でもメジャーになってきた新エンゲージメント率。

旧エンゲージメント率と違って、一見合理的な指標で、実際使い勝手も良いのですが、意外な落とし穴もあります。

そこで今回は、新旧エンゲージメント率の違いを振り返り、FacebookのKPIをどのように組み立てればいいのか、改めて考えます。

- ■目次

1.新旧エンゲージメント率対決は新の圧勝?

‐新エンゲージメント率は本当のエンゲージメントを計る

2.新エンゲージメント率にも決定的な欠陥が?

‐落とし穴は「親密度」と「重み」にひそむ

‐投稿は親密度の高い順にリーチする

3.状況に合わせ、こんなKPIを!

‐リーチ率

‐アクション率

新旧エンゲージメント率対決は新の圧勝?

おさらいすると、旧来のエンゲージメント率(以下、『旧エンゲージメント率』)は、以下のような計算式で求められていました。

<(投稿に付いたいいね!数+コメント数+シェア数)÷ページの総ファン数>

旧エンゲージメント率は、実際にリーチがあまり生まれなくても、分母は常に一定の総ファン数(=ページへのいいね!数)になってしまいます。これは、投稿への反応の割合を出すために、実際に投稿が届いている人の数(=リーチ数)に関わらず、一定の数で割るということになってしまいます。

例えば、ファン数10,000人のページを考えてみましょう。リーチが2,000で、投稿へのいいね!が100ついた投稿Aがあるとします。すると、旧エンゲージメント率は以下のように算出されます。

<投稿Aの旧エンゲージメント率:100÷10,000=1%>

次に、リーチは1,000で投稿へのいいね!が50ついた投稿の旧エンゲージメント率を算出してみましょう。

<投稿Bの旧エンゲージメント率:50÷10,000=0.5%>

実に2倍の差がつくわけです。

さて、上記ふたつの投稿を新エンゲージメント率で考えてみましょう。

<投稿Aの新エンゲージメント率:100÷2,000=5%>

<投稿Bの新エンゲージメント率:50÷1,000=5%>

なんと、同じ率になってしまいます。実際にリーチした人しか反応できないのは当然なので、新旧どちらが合理的な算出法かは一目瞭然ですね。

新エンゲージメント率は本当のエンゲージメントを計る

また、いいね!、コメント、シェアは行っていなくても、リンクを踏んだり、画像を拡大したり、続きを読んだりなどの「クリック」も新エンゲージメント率はきっちり計測しています。

SNSの使い方のひとつとして、ユーザーのセルフブランディングという側面があります。つまり、SNS上の振る舞いというのは、「その人が実際にどのような人間か」よりも「その人が、自分をどのような人間だと思ってもらいたいか」によって決まるという場合も多いのです。

どのような投稿をシェアしているかは当然ですが、いいね!、コメントについてもユーザーの友だちには丸見えです。そうすると、セルフブランディングに資する投稿にのみ、いいね!、コメント、シェアをつけるということになっていきます。

しかし、いいね!はしなくても、実際には関心がある投稿というものもありますよね。分かりやすい例は、ユーザーの密やかな趣味の情報、転職情報、性的な表現などですが、こちらは「画像を拡大」「続きを読む」「リンククリック」などの反応をしても、いいね!、コメント、シェアはちょっとしにくい、ということが出てくるわけです。

関心があってクリックしているのに、その投稿とユーザーの間にエンゲージメントが産まれていないというのは、おかしな話です。なので、新エンゲージメント率の方は、より正確なエンゲージメント率だと言えます。

新エンゲージメント率にも決定的な欠陥が?

いいこと尽くめの新エンゲージメント率ですが、安易に用いると危険な要素も含んでいます。その落とし穴は実は、「リーチ」の性質に潜んでいるのです。

そもそもリーチ数はどのように決まるのでしょうか? 主要な基準は、投稿の届きやすさをコントロールするエッジランクです(※)。ソーシャルメディアラボ読者の方はご存じの方も多いでしょう。

※参考記事:https://gaiax-socialmedialab.jp/facebook/035

落とし穴は「親密度」と「重み」にひそむ

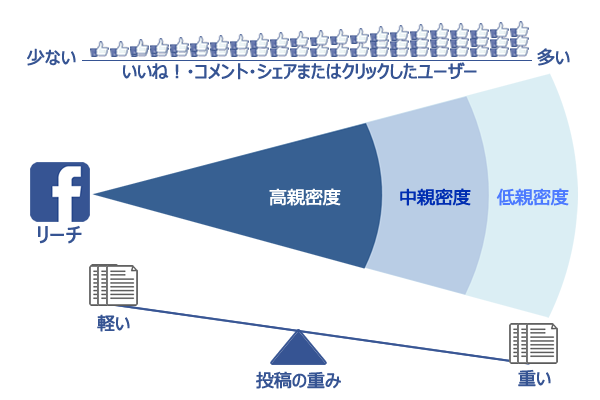

新エンゲージメント率で特に問題になるのが、「親密度」と「重み」です。二つの違いをざっくり振り返ってみましょう。

親密度(Affinity Score)

・一人のユーザーに対し、それぞれのページの投稿がどれだけ届くかをコントロールする基準。

・ユーザーのページの親密度が高いほど、そのページの投稿はそのユーザーにリーチしやすくなり、低ければしにくくなる。

・そのユーザーが、あるページの投稿に好意的な反応(上記で言及したような)をしていればいるほど、そのページとの親密度は高くなる。

・リーチしても反応しなかったり、非表示などネガティブな反応を行うと下がる。

重み(Weight)

・投稿に対し、各ユーザーへの届きやすさをコントロールする基準。

・重みが増すと、その投稿は多くのリーチを産み、逆に減るとリーチしにくくなる。

・投稿への好意的な反応が得られれば得られるほど、その投稿の重みは増し、得られなければ重みは減る。

この二つの要素がリーチをコントロールしているわけですが、ここに落とし穴が潜んでいるのです。

投稿は親密度の高い順にリーチする

投稿ははじめ、そのページとの親密度の高いユーザーに届きます。さて、この時点で普段よりも多くの反応が得られたらどうなるでしょう? そのページの平均的な反応を集める投稿よりも重みが増しますよね。重みが増すと、投稿はより多くのユーザーにリーチしていきます。

すると、「普段は投稿の届かないユーザー」あるいは「ページのファンではないユーザー」にもリーチするようになります。つまり、親密度の低いユーザーへもリーチしていくということです。

親密度の低いユーザーは、当然反応もしにくいと考えられますから、その時点で新エンゲージメント率の分子である「いいね!、コメント、シェア、あるいはクリックをしたユーザー数」という数字は上がりにくくなっていきます。しかし、リーチは伸びているのです。

例えば、「親密度の高い1,000人のファン」と「親密度の低い2,000人のファン」がいるページを考えてみましょう。

↓

②親密度の高い1,000リーチ分の新エンゲージメント率が20%もあり、投稿の重みが増す

↓

③親密度の低い2,000リーチが産まれる!

↓

④しかし、親密度が低いから2,000リーチ分の新エンゲージメント率は5%しか産まれない

↓

⑤合算すると新エンゲージメント率は、いつもと同じ10%に……

というような結果となり、なんだかんだで、いつもと同じ率に。ひょっとすると、場合によっては普段よりも悪い率を出してしまうことさえあるわけです。

実際には、こんなに単純な流れにはなりませんが、これと近いことはよく起こります。

こうなってくると、ファン数が分母の旧エンゲージメント率もまだまだその輝きを失っていないと言えそうです。

状況に合わせ、こんなKPIを!

新エンゲージメント率の意外な落とし穴について振り返ってきました。その欠陥を補うためには、例えば「リーチ率」を合わせて用いたり、「アクション率」を指標として用いるといったソリューションが考えられます。

リーチ率

リーチ率は、以下のような算出方法です。

<リーチ数÷ページの総ファン数>

リーチ率を合わせて用いるとは、これが高い時、低い時の場合分けで、新エンゲージメント率をKPIとして設定するということです。例えば、

・リーチ率15%までの新エンゲージメント率⇒10%

・リーチ率16~20%までの新エンゲージメント率⇒7%

・リーチ率21~40%までの新エンゲージメント率⇒3%

と、いった具合です。

アクション率

また、アクション率は分母を概ね一定に保つ方法です。算出法は以下のようになります。

<(いいね!+コメント+シェア+クリック数)÷ページの総ファン数>

新エンゲージメント率の分子のように、ユニークユーザー数でとれないという欠陥もありますが、もし、ファン数の増減が安定しているページなら、比較的使いやすいKPIになります。

この他にも様々なKPIの立て方がありますが、長くなるので、ご紹介はまた別の機会にゆずります。

Facebookページというものは、ページのテーマ、ファン数、ファンの質などによって、適切なKPIが変わります。目的や運用フェイズに合わせ、効果の見えやすい、適切な指標を使っていくことが、成功をより確かなものにしていくでしょう。

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部