【お役立ち資料あり】5つの事例に学ぶ、SNS炎上のリスクと対策法

2023/04/18

SNSでよく発生するイメージのある炎上について、その定義や近年のトレンド、実際の炎上事例をその経緯とともに解説しています。

SNSガイドラインの策定、第三者視点のチェックなど具体的な対策法も紹介。すべての企業に役立つ内容になっています。

この記事のテーマ

「炎上とは何か」と発生の傾向、対策方法

記事を読んで分かること

- 炎上の定義と現在のトレンド

- 炎上への具体的な対策法

■目次

- 炎上とは?

- 炎上のトレンド

- 炎上の発生源と事例

- どのように対策するのか

- まとめ

- 「「SNS炎上とは? メカニズムと対応策まとめ」を詳しく説明した資料をダウンロード

炎上とは?

炎上に明確な定義はありません。あえて定義するなら、「企業のSNSアカウント等に非難や批判、誹謗中傷が集まり収拾できない状態」です。

炎上によって企業が被る可能性がある損害

- ブランドイメージ、取引、株価、マーケティング活動や採用活動への悪影響

- 半永久的にインターネット上に記録が残り、時間が経ってからも悪い印象として蓄積される

- (きっかけは正当な批判でも)不当な誹謗中傷やイメージ操作を受ける

- イメージの修復にかかる膨大なコスト

SNSアカウントの有無は無関係。全企業が対策を考える必要がある

炎上=SNSのイメージがありますが、炎上が発生するか否かにSNSアカウントの有無は関係ありません。

社員の非常識な行動や、社会情勢に沿わない広告表現などによって発生する炎上は、SNSアカウントがなくても発生します。むしろ公式アカウントを持っていないために、有効な対処がしにくくなるケースも存在します。

ですから、すべての企業が炎上に備える必要があります。広報、総務、リスク管理部門、経営層など、企業のクライシスに関して対処する部署同士の普段からの取り決めが重要です。

関連記事:炎上はSNSアカウントを持たなくても起こるし、そもそも予防不可能。そして発生してからが本番

炎上のトレンド

SNSの普及とともに、炎上の件数・範囲は広がっています。その傾向を把握しておきましょう。

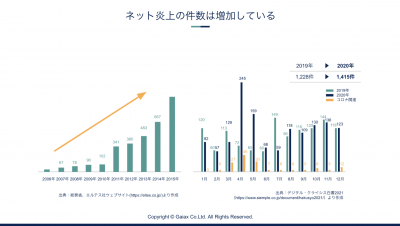

SNSの登場から炎上件数は年々増加傾向

2011年以降、FacebookやTwitterといった今ではおなじみのSNSが姿を現してから炎上の関連記事数は伸びており、SNSの普及が広まるに伴い炎上件数も増加しています。

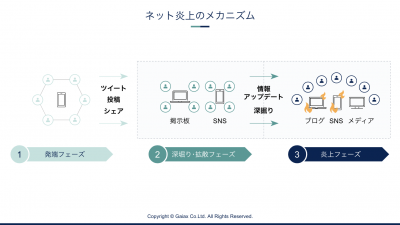

一度燃えると長引く傾向

以前と比較して、一度炎上すると多くの関連コンテンツが作られ、長引く傾向にあります。炎上の発端になったコンテンツ等に加え、炎上の経緯を説明するブログやまとめサイト、ミドルメディアが登場します。

これらはPVが増えれば稼げるモデルのため、“追加燃料投下”が継続的に発生するのです。

そして、別の炎上が起こった際に関連記事や引用などで掘り起こされ、再燃するケースも見られるようになりました。

炎上の発生源と事例

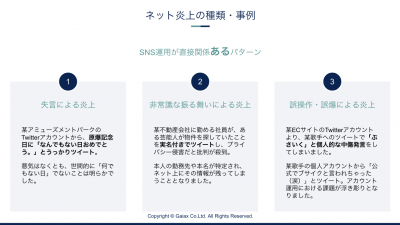

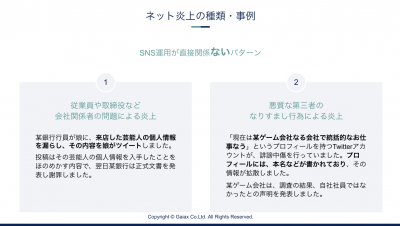

炎上にはSNS運用が直接関係あるパターンと、ないパターンがあります。

ただし、どちらも発見から拡散、炎上の流れはほぼ同じです。以下で事例をご紹介します。

SNS運用が直接関係あるパターン

SNS運用が直接関係ないパターン

どのように対策するのか

ここでは炎上への対策法を、組織全体と担当者・コンテンツ制作者に分けて紹介します。

組織全体で見直すこと

- 社内でSNSの規定(ガイドラインなど)をきちんと定め、周知、遵守を徹底する

- 配信コンテンツについては「一人の常識」では視点が足りなくなるため、複数名で確認する体制を確立する

- SNSだけではなく、会社の方針として何を是とするのかを確立する。一貫性のある企業スタンス、対応を心がける

- 炎上は起きてからの対応が肝心、事前に対応策を準備する

SNS規定(ガイドライン)については、以下で詳細に解説しています。

【プロが回答!】ソーシャルメディアガイドライン(ポリシー)とは?内容や作成方法、事例を紹介

担当者・コンテンツ制作者が個々で見直すこと

- 自分の感覚だけではなく、第三者視点を持って投稿内容をチェックする

- 世の中で話題になっていることは、積極的に情報収集する

- 倫理観をきちんと身につける

まとめ

- 炎上に明確な定義はないが、あえて定義するなら「企業のアカウントに非難や批判、誹謗中傷が集まり、収拾できない状態」である

- SNSをしていなくても炎上は起こるので、あらゆる企業が対策を検討しておく必要がある

- ネット炎上の主な舞台はTwitter。一度炎上するとその経緯を説明する記事などが書かれ、長引く傾向がある

- 組織全体でSNSガイドラインを定めること、第三者視点でコンテンツ内容を見直すことなどで対策する

「主要SNSのレポートサンプル」をダウンロード

より詳しくSNS炎上が発生するメカニズムと対策方法をまとめております。

▼この資料でこんなことが分かります

- ネット炎上とは

- ネット炎上のメカニズム

- ネット炎上の種類・事例

- SNS炎上を防ぐ 4つの対策

- 炎上が起きた時の 3つの心構え

- 理想的な炎上対応フローの例

お役立ち資料のダウンロードはこちら

この講座の総合監修・執筆者

平井 みのり

ガイアックスソーシャルメディアマーケティング事業部コンサルタント。 大学在学中より広告代理店にてキャリアをスタート。 主に、ウェブマーケティング事業に従事。ガイアックスでは大手企業や官公庁を中心にソーシャルメディアマーケティング、PR、ブランディング、キャンペーン施策に関わる。Z世代向けの施策提案や英語での支援も可能。