ソーシャルメディア(SNS)ガイドライン制作における雛形の使用は要注意! 絶対に必要な3条件とは

2022/02/04

こんにちは。ガイアックスでSNSマーケティングコンサルタントをしている重枝です。

本記事は、正しく機能するソーシャルメディアガイドラインの確立のために、絶対に必要な3つの条件について解説します。同時に、ソーシャルメディアガイドライン制作における雛形の活用について、多くの企業のガイドライン制作を支援してきた経験から注意点をお伝えします。SNS使用のルール作りを検討している企業の方に読んでいただけると幸いです。

まず、SNSガイドラインは十分なSNS運用の知見や経験があれば、雛形などを用いずとも社内で十分に作成可能です。そのような企業の方は、雛形の利用に関する記述は読み飛ばし、「ソーシャルメディア(SNS)ガイドライン制作に欠かせない3つの必要条件とは」から読み始めてくださって結構です。それ以外の方は、そのまま続きをお読みいただけると幸いです。

注1.本記事では便宜上、「SNS」と「ソーシャルメディア」を同義で使用します。

注2.本記事では「ガイドライン」「ルール」「規定」を同義で扱っています。厳密には異なりますが、企業のSNSにおけるルールは各社で様々な呼び方があること、一般的にはSNSにおけるルールであっても「ソーシャルメディア(SNS)ガイドライン」と呼ばれる慣例があることから、本稿内ではあえて区別していません。

注3.ソーシャルメディア(SNS)ポリシーについては以下の記事をご参照ください。

ソーシャルメディア(SNS)ガイドライン・ポリシーとは? 内容や作成方法、事例を紹介

1. ソーシャルメディア(SNS)ガイドライン制作に使える雛形(テンプレート)について

我々はソーシャルメディアガイドライン制作に関しては、小売、製造、食品、放送、IT、官公庁、財団、エンターテイメント、観光、ホテル、医療、製薬、建設、電力、教育などの多岐に渡る業種で実績を持っております。そんな我々だからでしょうが、「SNSガイドラインの雛形ってありますか?」というご質問をよくいただきます。

ソーシャルメディアガイドラインを制作する以上、たしかに雛形と呼べるものはあるのですが、我々がそれをクライアントへ直接お渡しすることはしません。それは、我々の商売のタネだからというわけではありません。なんなら、需要があることは分かっているので有料で販売したり、ソーシャルメディアラボの記事にしてリード獲得に活用するということもできます。しかし、やらない。

というのは、ソーシャルメディアガイドライン制作の必要条件を踏まえず、安易にガイドラインを作ってしまうと、きちんと機能するガイドラインができないどころか、ガイドラインがあること自体がかえってリスク要因になることも考えられるからです。

雛形だけが独り歩きしてしまうと、「ガイアックスの雛形で作ったガイドラインを使ったら酷い目にあった!」といった事態に陥り兼ねない。それは弊社にとっても、雛形を利用した企業にとっても望ましいことではないため、雛形は公開していないというわけです。

雛形の安易な使用が危険な理由

なぜ雛形を使って安易に制作したガイドラインが危険なのか。ひと言で言えば、企業ごとに事情があまりに異なるからです。

商品やサービスが異なるのは当然のこと、組織体制は同業種の中でさえもかなり違う場合がありますし、SNSを運用する目的も違えば、発信内容も当然違う。どんな職種の、どんなスキルの人が運用するかも違うし、SNSを管理する社内体制も様々です。社内文書の形式や社内用語、専門用語の扱いなどに独自の文化を持っている企業も少なくありません。

我々は、毎回それらを勘案して、雛形を大幅にカスタマイズして、クライアントに納品しています。そうなると結局、原型をとどめなくなりますし、そうでなければ使えるものになりません。逆に雛形の原型に近いガイドラインというものは、ただの一般論であり、実際の運用の現場や、企業ごとのリスク管理体制の事情と乖離していることが多いため、使えないのです。

それでもあえて雛形を用意している理由

では、なぜあえて雛形を使っているのか。それはガイドラインの項目がMECE(モレなく、ダブりなく)になっているかを把握しやすくするためです。

SNSを運用するにあたって、想定されるリスクとその対策について、社内事情にばかり引っ張られると、それはそれで盲点が生まれやすいのです。ゆえに、必要な項目に漏れなどがないかを確認するために、念のため雛形を作っているということです。

これは逆に言えば、社内にSNSの十分な知見や経験があれば、雛形は要らないということでもあります。

SNS運用にまつわるリスクを網羅的に想定でき、かつ社内事情を勘案してリスクを押さえつつ最適な運用ができるようなルールづくりができるだけの知見が溜まっているという企業もあるはず。そういった企業は、我々のような専門業者に依頼しなくても社内で良いガイドラインを作れるということです。

実際、そのようなクライアントもいらっしゃり、我々はアドバイスや最終チェックだけを依頼をされるのですが、よくできていらっしゃいます。

ただ、SNSの知見や経験があり、社内事情を熟知していても、やはり踏まえていて欲しいポイントはあります。それが、絶対に必要な条件ということなのですが、それを分かりやすく3点に絞ってお伝えします。

2. ソーシャルメディア(SNS)ガイドライン制作に欠かせない3つの必要条件とは

ガイドライン制作の必要条件は下記の3点になります。SNSのガバナンス体制は、ガイドラインに先だって必要です。

- ガバナンス体制の構築に必要な部門、役職者の巻き込み

- クライシス対応のルール

- 社内浸透の仕組み

ひとつずつ解説します。

①ガバナンス体制の構築に必要な部門、役職者の巻き込み

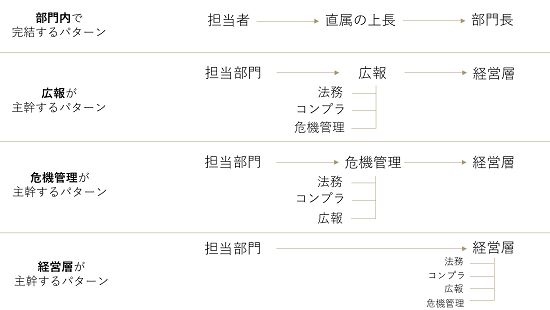

SNSのガバナンス体制とは、どの部門が社内のSNSのルールを主管するのか、どの部門や役職がSNSの使用を承認するのか、炎上などトラブルが起こった際、危機管理を行う部や役職はどこかというものです。

SNSのガバナンス体制に必要な人員の巻き込みは、ガイドライン制作に先だって必要です。

これは考えてみれば当然の話で、まず、どの部門を、どの役職の人を巻き込むかを決めてから走り出さなければ、ガイドラインに適切な権威性を持たせられません。せいぜいSNS担当者がやってはいけないことを書くくらいしかできないのです。

例えば、SNSのリスク管理で言えば、公式のSNSアカウントを開設して運用するということを、広報部門の審査や許可なく、勝手に事業部単位で始めてしまうということは危険だという場合は多いですが、審査や許可を行うためには、広報部門が社内のSNSアカウントについて管理する権限があると認められ、それだけの権限を付与されていなければいけません。

また、炎上などが起こった場合は、運用担当部門だけの問題ではなく、広報、法務、総務、危機管理などの部門と連携したり、場合によってはアカウントの管理権限を委譲するということもあり得えます。その管理の程度なども、予め関連しそうな部門をリストアップし、それらの協力とコンセンサスを得ながらガイドラインを作る必要があります。ガイドラインができてから各部門に頼むというのでは、事後報告になってしまい、対応できないと言われたら、また作り直しになってしまうわけです。

ガバナンス体制の具体的なあり方については、もちろんガイドライン制作時に作り上げていくということで構いません。しかし、少なくとも、その成員である部門や役職者については、予め声をかけて協力を取り付ける必要があるのです。

②クライシス対応のルール

これは文字通り、危機事態が起こった際に何をどうするかというものです。一部例外はありますが、基本的にこの要素がないソーシャルメディアガイドラインに意味はありません。

クライシスとは、潜在的な「危険」であるリスクとは違い、顕在化した「危機」のことです。例えば、炎上の兆候であればリスクですが、炎上が発生したとなればそれはクライシスだということです。

リスクについては、リスク回避の行動指定や禁止事項を強くルール化するか、注意を促すにとどめるか、あるいは自由を重んじあえて何も言及しないかは企業の性格によって異なります。

しかし、クライシスにまで発展したものに関して言及しないガイドラインは、ほとんどありません。SNSで起こったクライシスにどう対応するのかを予め規定しておき、適切な対応をとれるようにすることがガイドラインの本質だと言っても過言ではありません。

なぜかと言えば、SNSにまつわるクライシスは、その運用部門や扱うブランドだけの問題ではなく、会社全体のリスクや、クライシスになり得るからです。公式ソーシャルメディアアカウントの失言で株価が下がったり、いち従業員の何気ないTwitterでの発言が会社の大問題に発展するということは珍しくありません。

そのような事態が起こった際には、ブレない、適切な対応が必要です。属人的であったり、その場の雰囲気に左右されるような対応で、会社全体の命運を左右するようなことになってはいけないわけです。

逆に言えば、属人的でいい、場当たり的な対応でいいということであれば、特にガイドラインを作る必要もないでしょう。それは即ち、人がルール、人治主義ということですから、あえて明文化する必要はないわけです。仮にクライシス対応なしで明文化しても、予め形骸化したルールを作るということですから、意味がないのは自明です(自主性を重んじるため、あえて明文化しないなど一部の例外を除く)。

例:エスカレーションフローの策定

③社内浸透の仕組み

これは、せっかく作ったルールやガイドラインも、知られなきゃ、使われなきゃ意味がないということもありますが、それ以上の意味があります。それ以上の意味とは、ガイドラインを使う社員・メンバーの事情が反映されたものでないと浸透しないということです。

現場の事情、ガバナンス体制に関わる部門や役職者の事情を無視したガイドラインはそもそも使われません。ガイドラインの方に社内が合わせるということもありますが、たまたま相性が良かったという幸運でもなければ、そこには必ず無理が生じます。

無理はリスクの増大という形で出ることもあれば、SNSの発信力やモチベーションの低下という形で出現することもあります。

なので、SNS運用におけるステークホルダーの事情を汲んだ内容にする必要がありますし、社内体制によっては、内容を整えるだけでなく、その理解や共有のために研修、ワークショップ、eラーニングなどの教育プログラムなどを用意することもあり得るでしょう。

例えば、教育プログラムとソーシャルメディアガイドラインがセットになって初めて機能する、SNSのリスク管理、クライシス管理体制というのもあり得ます。運用担当者の創意工夫を促し発信力を高めるため、制限の少ないなるべく自由なルールにするが、同時にリスクについての具体的な知識を研修で補うことで、各自が自分の頭で考えて不要なリスクを避けられる運用を実現するというようなことです。

このように、どのように社内に浸透するかの設計も含めて制作することで、実際にソーシャルメディアガイドラインが機能することができるようになるのです。

また、浸透の仕組みに関しては、SNS運用の知見や経験が必要になってくるでしょう。リスク対策の業者やPR会社が制作するガイドラインがよく失敗する理由もここにあると言えます。例えばリスク対策やクライシス対応に対しては隙がないガイドラインができ、上層部としては満足だが、現場視点では現実的ではないルールが多いというのはあり得る話です。現場感覚を持った上で、本当に機能し、浸透すると判断できるガイドラインになっているか。それが「社内浸透の仕組み」まで考えられているかの分かれ道です。

3. まとめ

以上が、ソーシャルメディアガイドラインの雛形に対する我々の見解と本当に役に立つガイドラインに必要な3つの条件になります。まずはこれらの条件を満たすこと、ガイドラインの設計に組み込む計画を立てることが、ガイドライン、ひいてはSNSの企業統治に成功する道です。

我々もクライアントのガイドラインを制作する際は、まずこれらが用意できているかを確認することから、あるいは一緒に用意することから始めます。これらなしに雛形を使ったり、小手先のTipsを身に着けても正しいガイドラインは作れないでしょう。

これらなしで作ったガイドラインであっても、立派な見栄えのものはできるかも知れません。しかし、いざ危機が起こった時、それらが「張りぼて」であったことが露呈します。

企業のご担当者から、SNS関連のトラブルの話を聞き、それは適切なガイドラインがあれば防止できたのにと歯がゆい思いを抱くことも多い我々としては、この記事を読んでくださった方々だけでも、くれぐれもそのようなことのないように願っています。

ソーシャルメディア(SNS)ガイドラインの制作工程や他社の事例についてより詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になります。

【企業のSNSルール作り】ソーシャルメディア(SNS)ガイドライン・ポリシーとは? 内容や作成方法、事例を紹介

この記事を書いた人:重枝義樹