表現方法よりも“どんなメッセージ”を伝えるか。Viibarが考えるSNS時代の動画マーケティングとは?

2016/06/01

最近は本格的に動画広告市場が伸びており、企業のマーケティングにおける動画活用のニーズも高まっています。SNSのタイムライン上も動画広告・コンテンツが増えてきたという実感があるのではないでしょうか?

今回は、クライアントの動画制作における企画立案から、制作クリエイターとのマッチング、そして配信等を含む動画マーケティング全般の支援をワンストップで提供している株式会社Viibarの小野様に“動画マーケティング×SNS”の切り口でお話しをお伺いしてきました!

text / ソーシャルメディアラボ編集長 大久保亮佑

プロフィール

小野敬明氏:株式会社Viibar マーケティングマネージャー

動画マーケティングの実情

大久保: 最近動画マーケティングのニーズが高まっていると思いますが、御社はどのようなクライアントが多いですか?また、どのようなご依頼が多いのでしょうか。

小野氏:実は、特定の業界の方から問い合わせをいただくというわけではなく、先進的なマーケティングにチャレンジしたいという想いをお持ちのマーケターがいらっしゃる会社様からのお問い合わせが多いんです。ですので、お客様は小規模な会社からナショナルクライアントまで様々です。

数として一番多いニーズは、Webサイトに掲載するためのサービスや商品の説明をするといったベーシックなものです。特に、Webサービスやアプリのような形の無いものを顧客に分かってほしいという依頼は多いように感じます。

大久保:ブランディング目的で動画活用する企業の特徴はありますか?

小野氏:いわゆる低関与商材・高関与商材、BtoC・BtoBという4分類で考えると、低関与商材でBtoC向けのものについては、ブランディング目的の動画活用が一番進んでいる感じがします。低関与商品は商品やサービスのスペックが重要になる高関与商材と比べて、商品を選ぶ際にブランドイメージの重要性がより高く、情緒的なアピールが求められるからだと思います。

動画広告を使う理由は、「テレビCMの補完」か「新たな可能性」

大久保:BtoCで低関与商品の広告というとこれまでマスメディアのテレビCMがありましたが、動画がテレビからオンライン動画にシフトが進んでいるという実感はありますか?

小野氏:確かにありますね。お客様が動画に挑戦する経緯は大きく分けて2種類のパターンがあります。1つは、テレビCMを通常やっていらっしゃるお客様のターゲットユーザーがオンライン動画へシフトしていることを踏まえて、テレビCM予算の一部をオンライン動画に移すケースです。

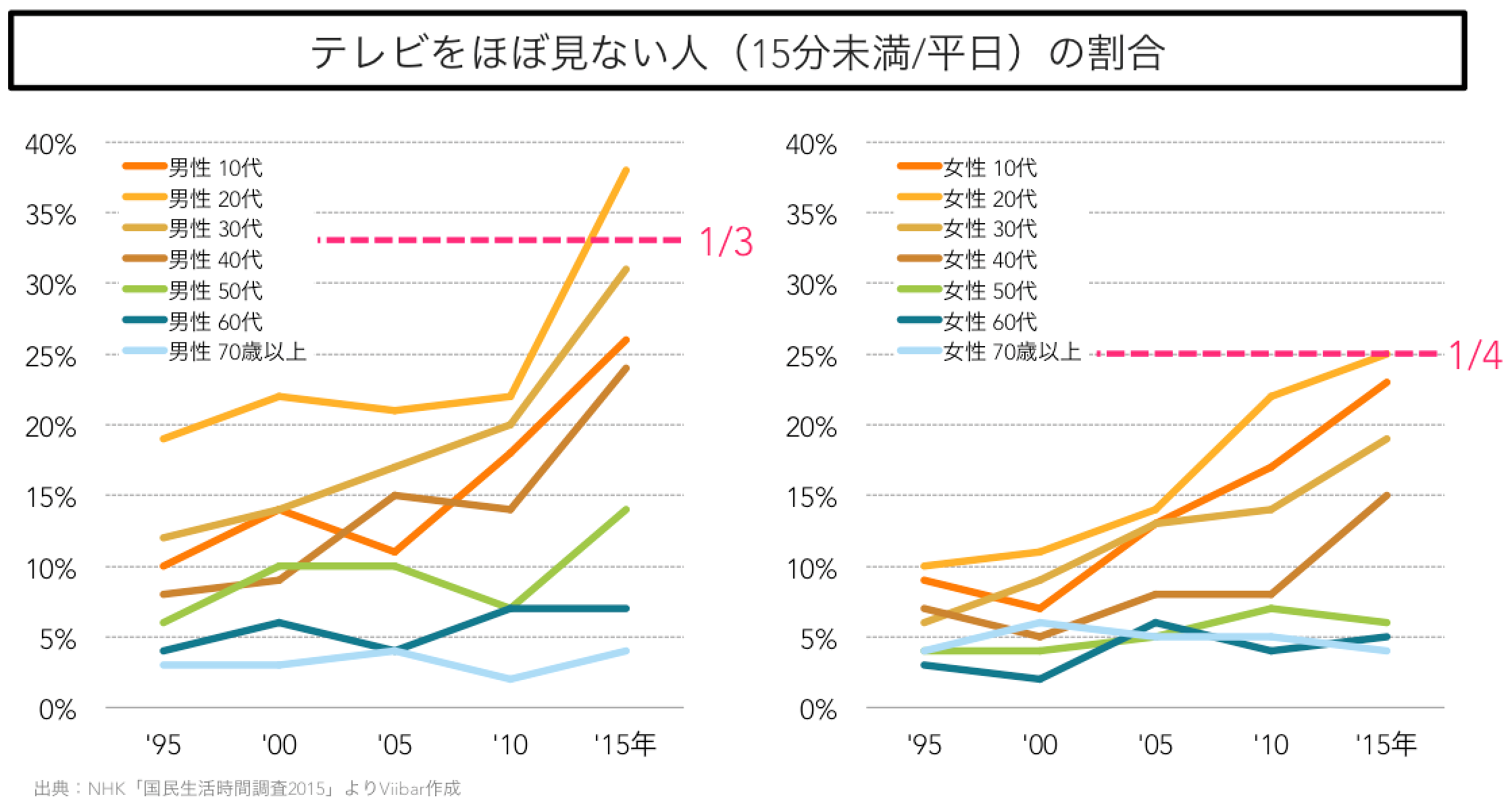

最新の調査では、若い男性の1/3、女性の1/4程度はテレビをほぼ見ていないという実態が明らかになっており、その代わりにオンライン動画を好んで見るようになったという背景から、テレビCMを使うブランドマーケターがオンライン動画へ、より注目しているのです。

もう1つは、元々テレビCMは行っておらず、オフラインメディアや、リスティングやバナー等のデジタル広告等を中心に行っていたマーケターが、オンライン動画ならば「映像」というリッチな表現手段が使えるらしいぞ、ということで新しくチャレンジする流れです。従来、マーケティングで映像を使う手段は高額なテレビCMしかなく、それ程の予算を使えるのは限られた1000ブランド位しかなかったわけですが、オンライン動画は小さなコストから始められるので、あらゆるマーケターに映像という宣伝手段が与えられ、新たな選択肢が広がったのです。

メディアの特性やユーザー属性に最適化させる事が重要

大久保:動画広告の配信先としては、どのメディアのニーズが多いのでしょうか。

小野氏:基本的に動画の広告在庫の多いYouTube、次いでFacebook。その他、Twitter、GYAO!、ニコニコ動画、各種DSPあたりが選択肢になります。

大久保:各メディアの特性があると思うのですが、そのメディアごとの最適化に関して教えてください。

小野氏:各メディアの最適化で最も重要になってくるのは、そのメディアの特徴とそこに属している人たちの趣向、この2つをきちんと抑えることです。

メディアの特徴でいうと、YouTubeのように出だし5秒間は見てもらえる仕様なのか、Facebookのように音声なしで動画が流れる仕様なのかということです。それぞれの特徴に合わせて最初の掴みを考える必要があります。

(Viibar資料より一部抜粋)

ユーザーの特性も媒体によって全く異なります。例えば、あるクライアントが夫婦に関する5分ほどの感動系動画をYouTube、Facebook、Twitter、LINEで同時に告知を行ったのですが、その際のユーザーの反応は全く違っていました。Facebookでの受けはかなり良かったのですが、Twitterではイマイチだったんです。年齢層がより若く、プライベート感が強く、消費の仕方も瞬間的なユーザーの多いTwitterでは感動系はぴんとこなかったのだと思います。一方、Facebookはユーザーの年齢がやや高く、より公共的な空間なので、感動系コンテンツをシェアするという行為が受けいれられやすかったのではないかと感じます。

シェアした後のその人の気持ちまでデザインする

大久保:各SNSのユーザー特性によっても反応が違うのは面白いですね。ちなみにSNSで動画配信する場合にシェアされやすい企画の考え方はあるのでしょうか?

小野氏:はい。シェアやいいね!というリアクションを起こしたくなるような、エンゲージメントの高いコンテンツを企画する方法論を商品として持っています。もちろん100%あたる、ということではありませんが、オンラインで好まれるコンテンツの傾向はやはり存在しています。

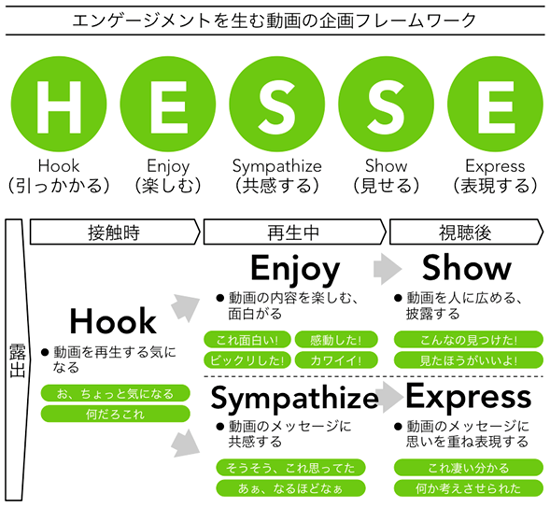

企画のフレームワークはHESSEという頭文字で構成されています。Hook(引っかかる)Enjoy(楽しむ)Sympathize(共感する)Show(見せる)Express(表現する)の頭文字です。それぞれの段階で効果的な演出にはパターンがあり、それを踏まえてクリエイターと一緒に企画しています。

(Viibar資料より一部抜粋)

ソーシャルで話題にするためには、広告色を出来るだけ排除して、コンテンツとして消費されなくてはなりません。SNSでリアクションを起こしてもらえる広告とは、うれしい、面白い、共感できる等、視聴者にとって「役に立つ」ものです。またシェアという行為は、「その手のコンテンツをシェアする自分」を表現する行為でもある点にも注意しなければなりません。つまり、視聴者が動画をシェアすることで、その人がどんな自分になれるのか、という事までデザインされていないといけないのです。

コンテンツの中に自社商品を上手く溶けこませることがポイント

大久保:御社がこれまでに手がけられた動画の中で反応が良かったものはどんなものですか?

小野氏:例えば、これは資生堂の自社メディアの認知促進動画です。

「シセイドウ ビノラボ」ブランディング動画 from Viibar on Vimeo.

動画終盤で分かる意外な事実が驚きを誘い、多くのシェアを獲得した事例になります。

また感動系だとダスキンのブランドイメージ向上を狙った動画があります。

「ダスキン」サービス紹介動画 from Viibar on Vimeo.

母親が亡くなったご家庭で、子供が反抗期で荒れてしまう時期もあるのですが、掃除をきっかけに仲を取り戻していくというストーリーです。

単純に感動するコンテンツを作れば良いのではなく、その動画の中にどうやってこのお客様の商材や、ブランドメッセージを溶け込ませるかという点がやはりポイントになります。逆に、商材の宣伝ばかり伝えようとするものは、まずシェアはしてもらえません。

動画マーケティングにおけるKPIの設計

大久保:実務的な部分だと、効果測定の指標や方法はどのようなものでしょうか?

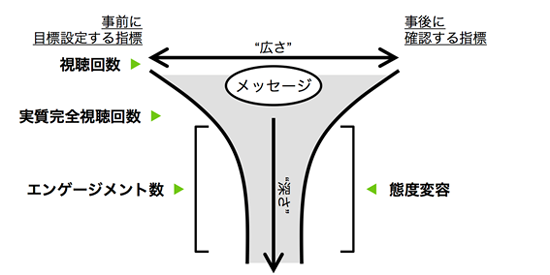

小野氏:再生回数だけがKPIではないというのが基本的な考えです。特にシェアやエンゲージメントを狙うコンテンツには、なにか1つ、伝えたいことがあります。それができるだけ多くの人に伝わっていることが目標ですが、メッセージがどれだけ広い人たちにまず知れたか、そしてその人たちがどれだけ深く受け取ったのかを見る必要があります。

(Viibar資料より一部抜粋)

再生回数は、この広さしか示していません。少しでも再生してくれた人の数、最後まで見てくれた人の数、いいね!を押してくれた人、この3段階で目標を設定しようという事です。そして、事後には態度変容のような心理面の効果を可視化する調査も行うことで、より広い人により深く伝わっていることを検証していく必要があります。

今後は表現方法よりもどんなメッセージを伝えるか

大久保:現在SNSのタイムライン上で動画コンテンツが多くなっていると感じるのですが、その中で埋もれないためにはどうすれば良いと考えていますか?

小野氏:動画キャンペーンが一般的になり、表現方法がかぶりだす時代が確かに来ています。単に面白い動画を作ろうと思うのであれば、面白い表現が他とかぶらないようにする必要がありますが、目新しい表現をひたすら追求していくことにも限界があります。

ですので、今後は表現方法(how to say)よりも“何を伝えるか(what to say)”の方が重要になってくるのではないかと思っています。どれだけ消費者の心に響く、共感できるメッセージを伝えるか。その入れ物として、表現を選ぶという考え方です。そうする事で、表現競争から抜けられる可能性があると考えています。1つ、最近の動画でよく分かる例があるのでご紹介します。

これは、中国で25歳過ぎた女性が、“売れ残り”と呼ばれることをテーマにした動画で、大なり小なり同様の悩みを持つ東アジア各国の女性を対象にしたと思われるキャンペーンです。社会で活躍する未婚の女性たちは、売れ残りなどではなく、自分らしい人生を送るがゆえにその選択をしているのだ、というメッセージを発信することで、社会で活躍する女性たちを応援するブランドであることを伝えています。

この事例は、ある種社会的、政治的な問題とも言えるテーマに果敢に踏み込み、ブランドとしてスタンスを明確にすることで、強いメッセージを発信しています。取り急ぎで組み立てたメッセージではなく、より深い「ブランドとしての覚悟」が見えるからこそ、大きな反響を呼ぶことができたわけです。

このように、消費者が本当に悩んでいる問題に対し、踏み込んで応援する、という「本物のメッセージ」を打ち出していくことが、今後あふれ続ける動画の中で差別化する一つのポイントになると思います。

今後の展望

大久保:最後に今後の展望に関してお聞かせください。

小野氏:オンライン動画の最大の特徴の一つは、視聴者の反応をダイレクトに確認できることです。視聴者が見たか見なかったか、いいね!がついたのか、批判的なコメントがついたのか、等が全て分かってしまう。民主的とも言えますし、超シビア、とも言える世界です。ですので、何よりも視聴者という存在を意識し、真摯に向き合って、心に響くコンテンツとは如何なるものか、ということを様々なテクノロジーや、クリエイターの方々の知恵をお借りしながら明らかにして、誰もが幸せになる効果的な動画マーケティングを実現していきたいと思っています。

▼ガイアックス提供サービス一覧

SNSマーケティング支援サービスTOP

SNS(Facebook・Twitter・Instagram・LINE)運用代行サービス

SNS(Facebook・Twitter・Instagram・LINE)コンサルティングサービス

SNS(Facebook・Twitter・Instagram)広告運用サービス

Facebookアプリ(懸賞・コンテスト・検定)サービス

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部