若者の流行が生まれるプロセスとは? 企業が理解しておきたいSNS活用ポイントまとめ

2016/10/14

若者がSNSに費やす時間は増加傾向にあり、今では流行を発信する重要なチャネルにもなっています。自社の商品を若者の間で流行らせたい、話題にしたいと思ったら、SNSへの理解が不可欠なのです。

本記事では、若者の間で流行したコンテンツ、流行が生まれる傾向・特徴を参考に、流行を生み出すために必要な要素を探っていきます。

- ■目次

- SNSを通して流行が生まれた事例

- 流行をいち早く取り入れる「発信型」の人々

- 流行を生み出すためのポイント

- まとめ

SNSを通して流行が生まれた事例

2014年に社会現象を巻き起こした「アナと雪の女王」の大流行の要因の1つとして、映画の中で流れる劇中歌のヒットが挙げられます。それに関連して、一般人のYoutube投稿『扉を開けて』を「口パク」で歌うという動画が大流行しました。もともとは海外で始まったこの口パク動画、日本で大流行したきっかけは、歌手のきゃりーぱみゅぱみゅがTwitterでつぶやいたある投稿でした。

最近毎日見てる動画。この家族癒される。。。http://t.co/B2dKbAXUDv

— きゃりーぱみゅぱみゅ (@pamyurin) 2014年4月18日

これをきっかけに再生回数が急上昇、主にSNSを通して拡散されて、様々なメディアで取り上げられました。この他にも、流行したネタや歌手をまねて、一般人が動画・コンテンツを投稿し、さらに大流行していった事例があります。

参考事例:三代目J Soul Brothersが出演したポッキーシェアハピのCM

https://www.youtube.com/watch?v=vL4e47iJhZ4

思わずまねしたくなる様なダンスで、女子高生を中心に、自分たちが踊ったダンス動画をSNSへアップして、大流行となりました。

参考事例:お笑い芸人 エグスプロージョンの「本能寺の変」 踊る授業シリーズ

https://www.youtube.com/watch?v=_b77mjDbips

2人の【踊ってみたんすけれども】動画もSNSを中心に広がり、YouTube再生数は230万回を超えました。

流行をいち早く取り入れる「発信型」の人々

若者の流行を生み出すために理解したいのが、いち早く情報をキャッチし自らSNSなどで発信する「発信型人間」と呼べる人たちの特徴です。

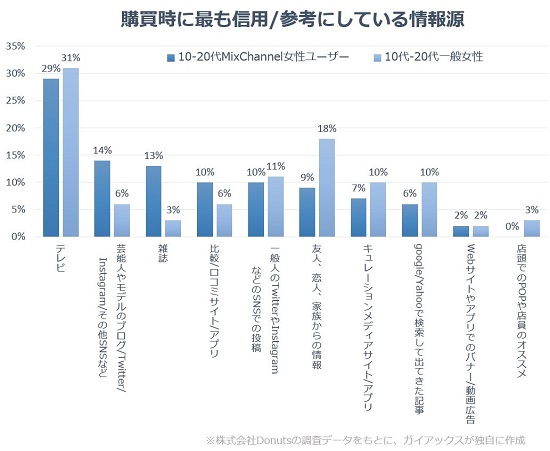

それらを理解するために、若者向け動画コミュニティ「MixChannel」を運営する株式会社Donutsが2016年8月に実施した調査の結果を参照したいと思います。

※今回は理解しやすくするために、「10-20代MixChannelユーザー」は動画投稿などを積極的に行う「発信型」の性質を持っていると考えて話を進めます。

- 発信型の人は、テレビや芸能人のブログ、SNSを使って自身で情報収集をしている割合が高い。

- 非発信型(10-20代一般女性)の人は、発信型の知人・友人などを通して情報を得ている割合が高い。

このことから、発信型の人々は情報取得に対して主体性が高いことがわかります。

画像引用:https://www.donuts.ne.jp/news/2016/0926-mixchannel-media-report/

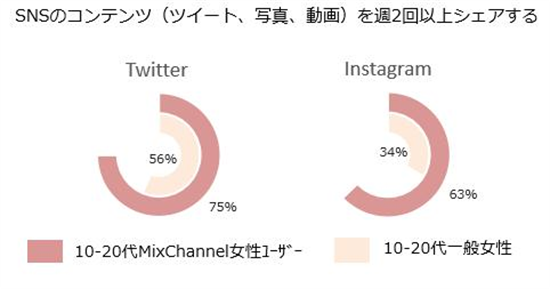

また、上記グラフのように、発信型の人々は以下のような傾向にあります。

- 情報のシェアに対して積極的で、SNSやブログへ投稿した経験も多い。

やはり情報を拡散させ、流行を生み出すためには、いかに発信型の人々を巻き込むかが重要になってくると言えるでしょう。

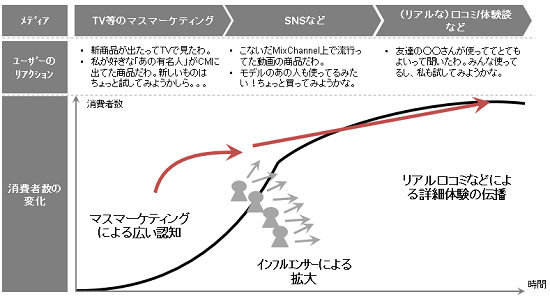

以下の図は、ブームが起こるプロセスをまとめたものです。前述のとおり、まずは発信型の方々が新しい情報をキャッチし、まねをする、商品を使ってみるという行動を起こします。その行動した内容をSNSなどに投稿し、発信していくことで、周りの知人、友だちに広まっていきます。

流行を生み出すためのポイント

実際に流行を生み出すためのポイントというのはどういったところにあるのでしょうか。

事例をもとにいくつか紹介していきます。

フォトジェニック、ムービージェニックであること

写真映えのよいものをフォトジェニック、動画映えのよいものをムービージェニックといいます。

SNSから投稿する写真や動画は、映りがよいものほどいいね!のような賛同・賞賛を得やすいため、流行させたいものにフォトジェニック、ムービージェニックな要素を盛り込む必要があります。そういったものを投稿することで、共感をより多く得られ、「いいね!」などの賞賛につながります。

必ずしも美しい・かわいいなどだけではなく、まねしやすさやおもしろさなどもウケる要素になります。写真映えするような商品がなくても、企画によってSNSで話題になる要素を盛り込むことはできるでしょう。

参考事例:双子ダンス

MixChannelで公開されたのをきっかけに、若者の間で大流行している双子ダンス。かわいい双子×かわいい振り付けのダンスはまさにムービージェニックと言えます。本物の双子だけでなく、ペアルックで双子風にした双子ダンス動画なども動画サイトでよく見られます。

ブームの火付け役でありMixChannelの人気ユーザー「まこみな」はTwitterのフォロワー数も18万人を超え、CDデビューを果たすなど、リアルの場でも活躍しています。

【ドキドキインタビュ😳💭】

CDシングルの発売について、私たちまこみな、インタビューを受けました!!まずは歌詞サイトのUtaTenさん😆🎤🎶💗https://t.co/JZSDW5dCns

改めて、歌詞を見てくれると嬉しいなあ(*ˊ˘ˋ*)

— まこみな (@makoxmina) 2016年10月3日

参考事例:TOTTI CANDY FACTORYの巨大わたあめ

大阪や東京・原宿で大人気となったTOTTI CANDY FACTORYですが、中でも話題になったのが大きくてカラフルなわたあめです。とにかく大きいのでインパクトがあること、そして女性ウケするかわいさが特徴です。

一緒に写真に映ると、顔が小さく見れる効果もあるのだとか。

話題に出しやすい特徴があること

ぱっと見て分かりやすい特徴やインパクトがあることで、口コミとして話題にしやすく広がりやすいです。普通のものをあえてSNSに投稿するのは難しいですが、特徴があればそれについて語ることができます。また、リアルな会話の場面でも話題に登りやすいので、友達同士の拡散も狙いやすくなります。

参考事例:パクチー

テレビなどのメディアで連日パクチーが取り上げられており、パクチーが女性を中心に人気急上昇中です。

話題にしやすい理由として、「くさい」「好き嫌い」などつぶやく要素が多く、ネタにしやすいということが挙げられます。Twitterで「パクチー」と検索すると、パクチーを好きか嫌いか、みながこぞって公表しているのがおもしろいです。

パクチーが半額だった…嬉しすぎる。サラダを覆い尽くすパクチー…幸せすぎる…まぁこれを理解してくれる人はあまりいない

♯パクチー好き pic.twitter.com/nnwCI3sgGc

— winculum(うぃんくるむ) (@winculum_dog) 2016年2月29日

パクチー食べてみたくて🌿

トムヤムクン。

あんま好き嫌いしやんけど

これだけわむりと思った(笑) pic.twitter.com/tLWAIIDxHE

— あかり (@akariiii27) 2016年10月5日

参加・体感しやすい

まねできる、乗っかれるものは、2次創作されて広がりやすくなります。冒頭で紹介したアナ雪やポッキーの動画、そして直近のピコ太郎さんの「ペンパイナッポーアッポーペン」などはまさにこういった特徴があると言えるでしょう。

参考事例:SNOW

今、女子高生の間でものすごく流行っているカメラアプリ「SNOW」。クッキーを食べるくまのスタンプを使った動画「あっちのくまもこっちのくまも」のように、SNOWのエフェクトを使った動画・写真。誰でも気軽に使えることや、芸能人がアップしたものを一般人がまねてSNS上にアップ、拡散することで流行しました。

#あっちのくまもこっちのくまも pic.twitter.com/xm0FpFqhix

— . (@kumaaaaa0611) 2016年10月13日

まとめ

芸能人やモデルなどが流行の発端となる事例が多いのも事実ですが、特定のインフルエンサーがいなくても話題になっている流行もあります。そして大きく広がっていく段階では、発信型の人々が新しいものを率先してとりいれて情報を発信し、非発信型がその情報を後追いすることで、拡散していくというのが基本的なパターンになっています。

企業として流行になるようなプロモーションをしたい場合は、流行が生まれるプロセスや、流行しやすいものの特徴などを理解して、企画を練っていく必要があるでしょう。

参考記事:

http://www.mobercial.com/article/anayuki/

http://do-ra.org/2015/11/11/20778/2/

http://matome.naver.jp/odai/2143209761971227501

https://www.donuts.ne.jp/news/2016/0926-mixchannel-media-report/

http://curet.jp/article/5886

https://mery.jp/149038

http://mouda.asia/I0001558

http://news.mynavi.jp/news/2016/07/15/367/

SNS活用なら、ガイアックスにお任せください!

■SNS運用代行サービス

■SNS運用コンサルティングサービス