CRMではなくIRM! インフルエンサーとの関係性を重視するインフルエンサーマーケティングとは

2017/09/01

注目を集め、各社導入を進めるインフルエンサーマーケティング。ただ幾らフォロワーの多いインフルエンサーへ依頼をしてもなかなか数字が伸びないということも少なくないでしょう。企業側の厳しいディレクションやインフルエンサーとのミスマッチ、商品特性など様々な要因でミスマッチが起こる場面も見受けられます。

レモネード株式会社が提供するインフルエンサーと企業とをマッチングするサービス「INFLUENCER ONE(インフルエンサーワン)」はインフルエンサーの特徴を分析しミスマッチを減らした上で、インフルエンサーが積極的に宣伝したい状態を作るサービスだといいます。

インフルエンサーが積極的に宣伝したくなる状況はどう作られるのか?あたらしいインフルエンサーマーケティングの姿を目指す、同社代表取締役CEOの石橋尚也氏に話を伺いました。

Interview / ソーシャルメディアラボ編集長 大久保亮佑

- ■目次

- プロフィール

- 会社立上げからこれまで

- インフルエンサーマーケティングとは?

- CRMからIRMへ

- IRMの思想を組み込んだINFLUENCER ONE

- インフルエンサーマーケティングで効果を上げるために

- 今後の展望

1. プロフィール

石橋尚也氏(以下敬称略):レモネード株式会社代表取締役CEO

- 2006年 (株)メンバーズ入社(国内初のfacebook公式マーケティングパートナー)

- 2010年 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)出向

- 2011年 (株)トーチライト出向(Facebook, Instagram, Twitter公式マーケティングパートナー)

- 2015年 レモネード(株)創業

2. 会社立上げからこれまで

大久保:簡単に事業とご自身の紹介をお願いできますでしょうか。

石橋:私はメンバーズという広告代理業と制作業を行う会社で10年ほど広告関係の仕事に携わった後、レモネードを創業しました。起業直後にインフルエンサーマーケティングを手動で実施したところ、その料金の不透明さ、オペレーションの異常な煩雑さに驚きました。

そのため、米国でも最先端であったプラットフォームを検討し、インフルエンサーとインフルエンサーマーケティングをしたい企業をつなぐサービス「INFLUENCER ONE」をリリースしました。

大久保:「INFLUENCER ONE」をリリースして今年の8月でちょうど1年ですが、手応えはいかがでしたでしょうか。

石橋:堅調に利用者は増加し、国内インフルエンサーのフォロワー数がのべ数が8月には4,500万フォロワーを突破するまでになりました。その間に幻冬舎様や集英社様とも業務提携させて頂き、成長を続けています。

3. インフルエンサーマーケティングとは?

大久保:INFLUENCER ONEを通して提供しているインフルエンサーマーケティングはどのようなものなのでしょうか。

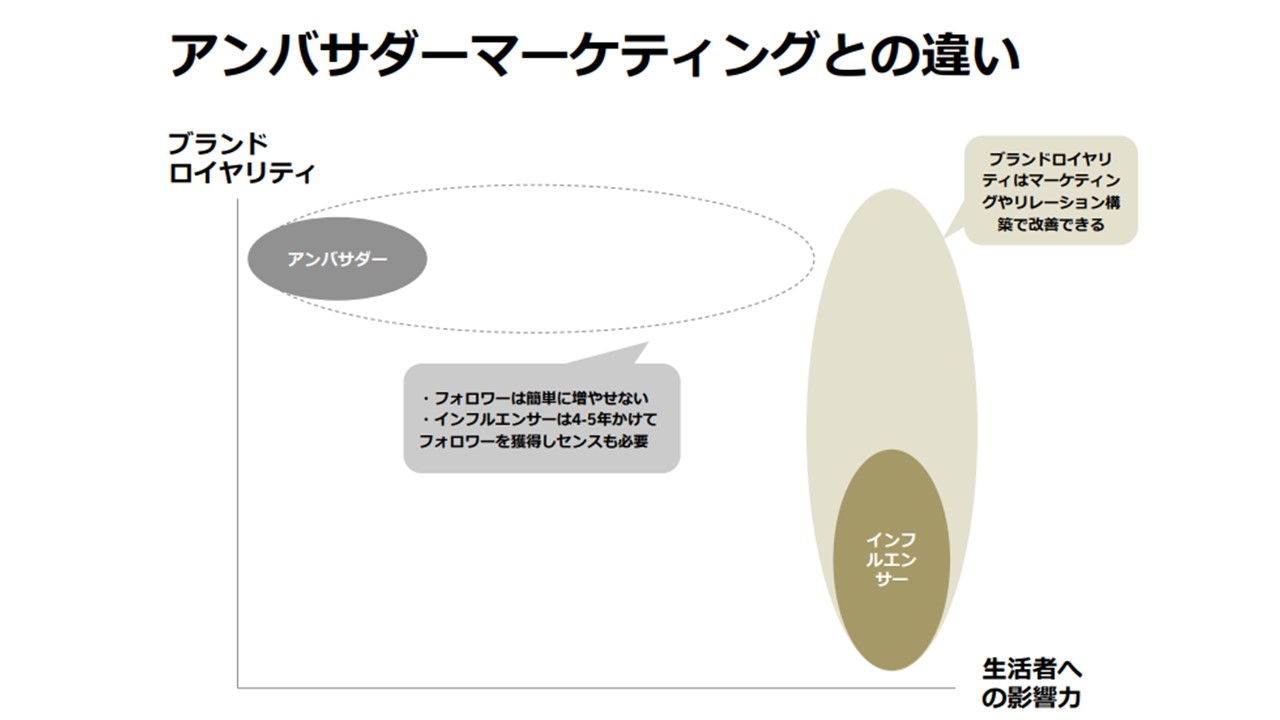

石橋:弊社で捉えているインフルエンサーマーケティングを説明するためには、アンバサダーとインフルエンサーを比較した話をさせてください。

一般的にアンバサダーはファン度合いが強く定性的な影響力は高いものの、代わりに定量的な影響力は低い。一方、インフルエンサーは、定性的な影響力は低いかもしれませんが、定量的な影響力が圧倒的に強い。

アンバサダーがインフルエンサーになるのは2つハードルを越えられなければいけません。1つはフォロワー数を増やし定量的な影響力を持つこと。もう1つは特にインスタグラマーに言える事ですが、センスがありクリエイティブ力、コンテンツ力があること。

逆にインフルエンサーはブランドロイヤリティを高めればアンバサダー化していくこともできます。どちらが簡単だと思われますか?

※レモネード社提供資料より引用

大久保:インフルエンサーをアンバサダーへ寄せていく方が現実的な気がします。

石橋:弊社では「インフルエンサーのブランドロイヤリティを高めていくこと」をインフルエンサーマーケティングと捉えています。インフルエンサーの先にいる何万人ものフォロワーへリーチさせたり拡散させることではなく、インフルエンサーとブランドとのリレーションシップを構築することがインフルエンサーマーケティングだと捉えています。

4. CRMからIRMへ

大久保:なるほど、一般的なインフルエンサーマーケティングという言葉とは定義が異なりますね。

石橋: CRM(Customer Relationship Management )という施策があるかと思いますが、我々が行うのはIRM(Influencer Relationship Management )です。影響力のある人にブランドを好きになってもらうためのリレーションを構築および管理することです。

IRMは2015年ころから米国で実施され注目を集めているマーケティング手法で、AdobeやCoca-Cola、Phillipsといった海外ブランドでも積極的に導入されています。

インフルエンサーは適切なタイミングやモチベーションの高まる内容でブランドとコラボレーションするため、より生の声としてブランドを紹介できる。すると、よりフォロワーには響くといわれています。弊社が提供するサービスもIRMの観点でインフルエンサーマーケティングを継続運用するためのプラットフォームです。

5. IRMの思想を組み込んだINFLUENCER ONE

大久保:プラットフォームでは具体的にはどのようなことができるのでしょうか?

石橋:たとえば企業が導入すると、一度アサインしたインフルエンサーが継続的に自社製品についてポストしているかをトレースすることができます。一度案件でアサインした後も継続的に投稿してくれていれば、それはブランドエンゲージメントが高まりアンバサダー化していく過程と言えます。

逆に案件が終わったあとは特に投稿していないようだと、再度別案件などでエンゲージメントを高めるように個別の施策を打つことも可能になります。たとえば、案件が終了した後も積極的に投稿してくれている人には通常行わないような体験、例えば新商品を他の人よりも早めに提供してあげるなどの施策を行い、更にブランドを好きになってもらうというアプローチを行う事ができます。

案件を通じてインフルエンサーにブランドを好きになってもらうことを目指して実施していくことがインフルエンサーマーケティングのキーサクセスファクターになります。

大久保:なるほど、これまでにないとても興味深いプラットフォームです。そうすると最初の選定がとても大切になってくるのではないかと思いました。好きになってくれるであろう人を探すといった機能も搭載されているのでしょうか?

石橋:はい、データとして持っています。直近投稿や投稿しているハッシュタグのリスト、フォロワー数、投稿数、コメント数などが全部見られますので、これらを参考にそのインフルエンサーがブランドにフィットしているかを探ることができるようになっています。

いくつかコツがあり、例えば化粧品系の企業はよく自撮りする女性をアサインしがちなのですがこれはやめたほうがいい。顔の自撮りがメインの人は、逆の性別のフォロワーが多い傾向にあり、例えば顔投稿の多い女性のフォロワーは8-9割男性というケースが多いため、うまくターゲットにリーチできていません。

6. インフルエンサーマーケティングで効果を上げるために

大久保:以前弊社でインフルエンサーの方にインタビューをした際に、企業側からの指示内容が細かく、自分のタイムラインにあまり掲載したくないような写真を掲載させられた経験がある旨を話していました。こういった事象を防ぐ為に企業側へ働き変えたりすることはありますでしょうか。

石橋:その点に関しては我々もマッチングするプラットフォームを提供する上で、かなり注意して見るようにしています。たとえば企業側に対しては依頼の粒度は可能な限り粗めにしていただく様にお願いしております。アパレルの事例で言いますと、「その洋服を着た時の着心地の感想を書いてください」といった具合の粒度感で依頼いただくようにアパレル事業会社様にはお伝えしております。

また、飲料の事例で言いますと「その飲料水を飲んだ時の味の感想を書いてください」といった具合の粒度感で飲料品事業会社様にお願いをしています。なかには食料品の案件で「おいしかったと書いてください」という指示を出そうとした企業もありましたが、弊社ではステマは徹底的に排除しておりますため、弊社の審査の段階で非承認とさせて頂きました。

アメリカの場合、良いことも悪いことも両方書くカルチャーがあるので、インフルエンサーマーケティングが価値を発揮していますが、現状は日本ではなかなか難しい状況にあります。正直で忌憚のない意見を書いてあるほうがリアリティがあり、フォロワーも選びやすいため、我々としてはなるべくそちらに寄せていきたいと思っています。

無理やり書かせるようなことはしたくない。自由度をもたせていきたい。それがインフルエンサーのためであり、最終的には企業のためにもあると考えています。

7. 今後の展望

大久保:石橋さんが考える、「INFLUENCER ONE」における今後の展望をおしえていただけますでしょうか。

石橋:この業界はアドテクなどが発展していますが、まだまだマーケターの業務は手作業が多いため、本プラットフォームを通じてマーケターの無駄な作業を圧倒的に削減し、プランニングの時間を創出する利便性の高いシステムを提供していきたいと考えています。

また、インフルエンサーに関してはこのプラットフォームからスターインフルエンサーを輩出していきたいと思っています。一般の人たちも想像力を活かして活動すれば、こんなに成功できるんだという成功事例を次々と生み出していきたいです。

マーケター、インフルエンサー側、両方に言える事ですが、人の創造性を最大化していく事に貢献していきたいと考えています。

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部