不在配達通知にQ&A、予約まで! LINE人工知能(チャットボット)の仕組みとビジネス活用事例5選

2017/11/07

チャットボットとは人間のような会話・コミュニケーションを、自動化するプログラムのこと。「チャット」と「ボット」を組み合わせた造語で、「チャット」は雑談、「ボット」はロボットの略です。

例えば、ユーザーが「明日の北海道の天気は?」と尋ねると、自動的に「北海道は、明日は雨で降水確率は70%です」と返すことができます。これは「明日の天気」という問いかけに対して最新の天気予報データを参照して返答するようプログラミングされているからです。

チャットボットを活用することで、今まで人が対応しなくてはいけなかった問合せを自動化できます。企業がチャットボットを導入することで、サービス向上や効率化につながるのです。

2016年に入り、FacebookやLINEなどの大手プラットフォーム企業がチャットボット機能を提供しはじめました。これにより、企業はゼロから開発しなくてもチャットボットを利用できるようになっています。特にLINEが提供するチャットボット機能は、サービス自体の利用者数が多いLINE上で展開でき、ユーザーが気軽に利用できるというメリットがあります。

注目の「LINEで使えるチャットボット」とはどのようなものなのか、利用するメリットや導入企業の事例をご紹介します。

- ■目次

- LINEのチャットボットとは?

- LINEのチャットボットを活用するメリット

- LINEチャットボットの活用事例

- まとめ

1. LINEのチャットボットとは?

LINEのチャットボットとは、LINEのアプリ上で会話できるチャットボットです。まずユーザーは通常のアカウントと同じようにチャットボットのアカウントと友だちになります。その後、ユーザーがLINEのチャット上で問いかけると、チャットボットが自動で返答してくれたり、情報を提供してくれたりします。

Messaging APIを利用するためには、LINEの企業向けアカウントであるLINE@アカウントが必要です。LINEの公式アカウントでもMessaging APIを利用することができます。

APIにはあらかじめ決まったフォーマットの4種類のテンプレートメッセージが用意されています。

(画像引用元はいずれもhttps://developers.line.me/ja/docs/messaging-api/message-types/)

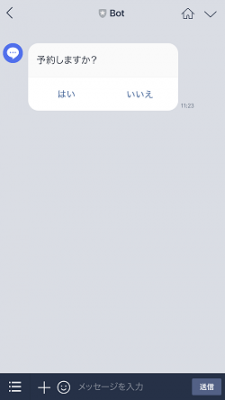

1. 確認テンプレート

「はい」「いいえ」のように2種類のテキストタイプのボタンを表示することができるテンプレートです。それぞれのボタンをタップしたときのアクションを設定できます。アクションは、特定の文字列を返信したり、URLにリダイレクトしたり、日付や時刻を選択させたりすることができます。

2. ボタンテンプレート

画像、タイトル、テキストを用いたメッセージに複数のボタンを配置できるテンプレートです。ボタンをタップしたときのアクションを設定できます。

3. カルーセルテンプレート

「カラム」と呼ばれる複数の情報ボックスを最大10個配置できるテンプレートです。ユーザーは横にスクロールして閲覧できます。すべてのカラムが表示されるとはじめのカラムに戻ります。

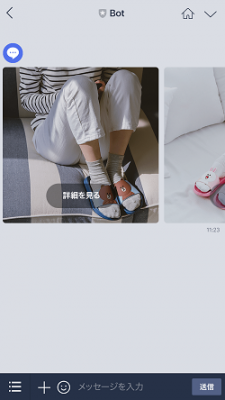

4. 画像カルーセルテンプレート

複数の画像を横に並べて配置できるテンプレートです。画像は縦横比1:1で表示します。ユーザーは横にスクロールして閲覧できます。

2. LINEのチャットボットを活用するメリット

LINEのチャットボットを活用するメリットについて、ユーザー視点と企業視点で整理してみます。

ユーザーにとってのLINEのチャットボットのメリット

まずユーザー側のメリットとしては、日頃から使い慣れたチャット上でやり取りができるため、利用ハードルが低くなります。平成29年版の情報通信白書によると、LINEの利用率67%となっており、世代を問わず広く利用されているチャットアプリです。そのLINE上で気軽に問合せできるのは簡単で便利です。一定の範囲内であれば、問合せをしたらすぐに返事をもらえる点も、返事を待ったり、わざわざ電話したりする手間がかからなくなって便利です。

またスレッドに分かれているので履歴を確認するのも簡単になります。メールだと、どんな対応であったか検索するなどして見つけ出さないと過去の履歴を確認できませんが、LINEチャットボットであればトーク履歴を見ればすぐにわかります。

企業にとってのLINEのチャットボットのメリット

企業側にとっては、問合せへの対応工数を削減できるメリットがあります。宅急便であれば不在配達日の指定など、ある範囲内での問合せであれば自動化が可能。オペレーターが対応する必要がなくなる分、コスト削減につながります。

企業とユーザーとの関係性構築にも貢献が期待できます。電話やメールよりもチャットのほうが問合せにスピーディに対応できることが多く、ユーザーからの満足度が高くなる傾向があります。結果的に企業のイメージアップにもつながります。

チャットボットを友だちとして登録してもらえるので、ユーザーとつながりを持つことができる点も企業にとっては大きなメリットでしょう。企業へのエンゲージメントが高まり、良好な関係を築ける可能性が高まります。

関連記事:「チャットボット=全自動化」ではない! 企業もユーザーも幸せになるチャットボットの活用方法とは?

3. LINEチャットボットの活用事例

それでは、LINEチャットボットの具体的な活用事例を紹介していきます。

事例1:クロネコヤマト

宅急便大手のクロネコヤマトでは、チャットボットで配達状況の確認や受け取り日時の変更ができます。

クロネコヤマトのIDを連携していなくても、「再配達依頼」「送り状発行」「荷物の通知を受け取る」の3種類から選べるようになっています。

事例2:NAVITIME

乗換案内サービスのNAVITIMEでは、チャットボットから出発地や目的地などの要望を伝えると、乗換経路や時刻表、運行情報を教えてくれます。

事例3:LOHACO

アスクルの個人向け通販LOHACOでは、チャットボットのマナミさんが問合せに答えてくれます。回答できない問合せについては、「先輩オペレーターに代わってもよろしいですか?」と、スムーズにオペレーター対応に切り替わるようになっています。

事例4:ドミノ・ピザ

宅配ピザのドミノ・ピザでは、チャットボットからピザを注文できるようになっています。

事例5:ホテルBOT

ホテルBOTは、ホテル検索用のLINEボットです。宿泊したい条件を「新宿で1泊、1万円以下」のように入力すると、チャットボットが条件に一致するホテルを提示してくれます。自然言語処理を用いているため1文に複数の条件を含めて尋ねることができます。

4. まとめ

ユーザーからの問いかけに自動で対応してくれるチャットボット。大手プラットフォームが機能を提供したことで利用ハードルが下がり、企業の導入が増加しています。利用者にとっては、24時間使い慣れたチャットで利用できるメリットがあり、企業側にとっては人員やコスト削減といった効果が期待できます。

なかでもLINEチャットボットは、サービスそのものの利用者が多いLINEをプラットフォームとして利用できる上、チャットボット作成ツールと連携できたりLINE@アカウントを取得すれば利用できたり、利便性が高いです。

複雑な文章の理解や分野から離れた話題に対する回答は、チャットボットは苦手です。しかしチャットボット開始時に選択式にして回答範囲を狭めたり、オペレーターを併用したりすれば、ある程度有効に活用できるでしょう。プログラム知識不要で導入できるサービスも登場しているので、Webサービスを運営している企業は導入を検討してみてください。

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部