炎上のトレンドやメカニズムとは? ライブ動画配信のリスク対策とそのポイント

2018/06/29

YouTubeだけでなく、TwitterやFacebook、LINEなど大手SNSが導入したことでますます身近なものになりつつある「ライブ動画配信」。双方向のコミュニケーションができること、生放送に似た臨場感が主に若年層を中心に受け入れられ、その市場規模は広がりつつあります。

しかしその一方、ライブ動画配信には誹謗中傷や炎上のリスクも伴います。

動画内容には編集の手が加えられず、また配信者の発言や配信内容に対してリアルタイムでコメントが投稿されるため、通常の動画配信と比べて炎上しやすいと言われています。

そもそもネットメディアでの炎上はどのようなメカニズムで発生するのでしょうか?

また、企業がライブ動画配信を実施する場合、どのような点に気をつけなければならないのでしょうか?

今回は、800サイトを超えるネット上のパトロール・リスク対策の実績を誇るアディッシュ株式会社、宮尾拓氏によるセミナー、「企業のライブ動画配信時のリスク対策のポイント」のイベントレポート形式でご紹介いたします。

Text / ソーシャルメディアラボ編集員 大木一真

- ■目次

- プロフィール

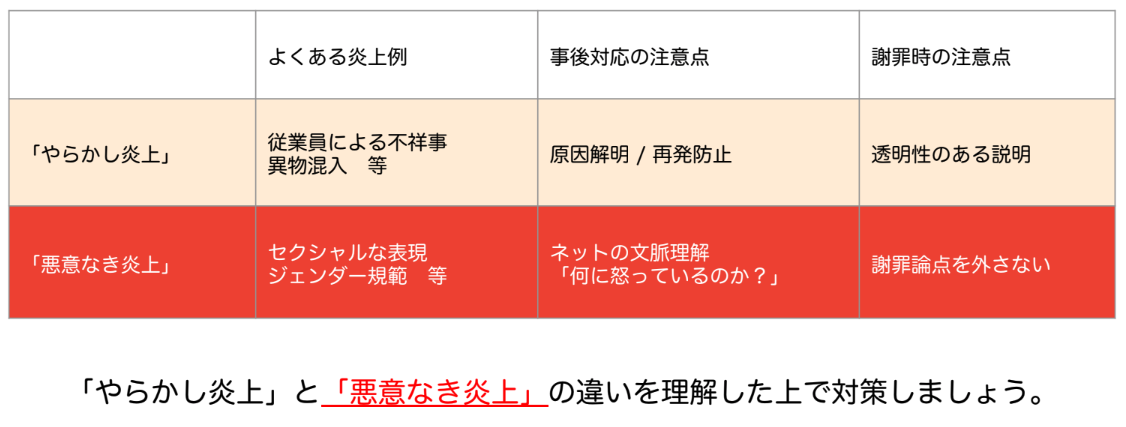

- 従業員による「やらかし炎上」から「悪意なき炎上」へ

- 「翻訳」と「拡散」。新興ネットメディアの台頭

- ライブ動画配信時の炎上対策とは?

- まとめ

1. プロフィール

アディッシュ株式会社 宮尾拓氏

大学卒業後、2013年より現在の投稿監視サービスを展開しているインターネットモニタリング事業部に参画。営業担当としてスタートアップから大手企業まで幅広く支援。営業責任者を経て、2014年より事業責任者を務める。

2. 従業員による「やらかし炎上」から「悪意なき炎上」へ

宮尾氏(以下、宮尾氏):ここ1,2年で炎上トレンドが大きく変化しているというのが私の所感です。2017年は炎上が非常に多く、なんと1000件前後の炎上騒ぎがあった年でした。

弊社がリスク対策のサービスを提供し始めたのが2013年前後ですが、最初の炎上は「冷蔵庫に入ってみた」などの、企業の従業員による「やらかし炎上」がほとんどでした。

その対策で企業はガイドラインの作成やネットリテラシー教育を実施しました。

一時期炎上のペースは落ちたこともありましたが、去年からまた盛り上がり、最近では毎日のようにいたるところで炎上しています。

最近では、ある企業からも次のようなご相談を受けたことがあります。

「プロモーション動画を配信したところ、それが炎上してしまった。今後は炎上を防ぎたいけれど、どうしたら良いのでしょうか」、「プロモーションの企画をしたものの、最後には動画の削除や謝罪に至ってしまうケースが非常に増えているので、どう対処したらいいのか」などです。

炎上のメカニズムはブラックボックスになっており、企業もなぜ炎上しているのかわからないという事例が増えています。これまでは明らかに会社に非がある、「やらかし炎上」が多かったのでシンプルな構図だったのですが、最近はより複雑になってきている印象があります。

それが「悪意なき炎上」、2017年の炎上のトレンドでした。

特徴としては、ジェンダー的な視点や当事者の視点から見て、「ちょっとそれはどうなの?」という炎上が非常に多かったと考えています。

同じコンテンツでも、見る人の社会属性によって受け止め方が全然違います。

SNSを担当されている広報や企画をされる広告代理店の方と視聴者の世界にはギャップがあると思っています。そのギャップの認識が欠けてしまうことで、炎上が引き起こされてしまいます。

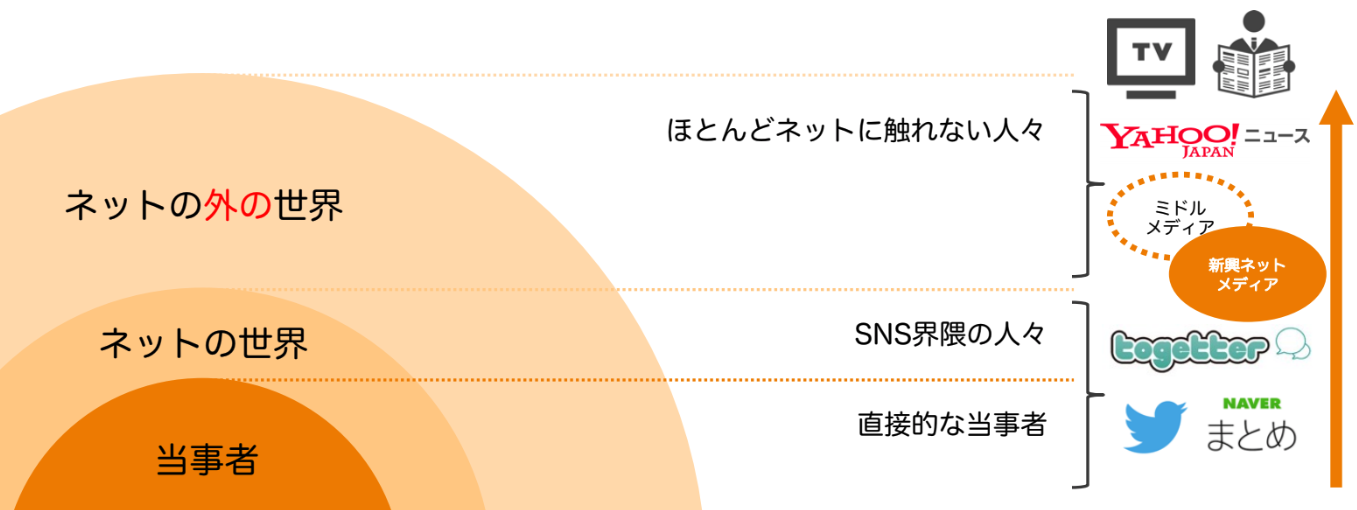

3. 「翻訳」と「拡散」。新興ネットメディアの台頭

宮尾氏:それではなぜ炎上が起きやすくなっているのか。

炎上が起きる場合、最初はその当事者の声があがり、それを誰かが拾い上げ、「拡散」して広がっていきます。その後TwitterなどのSNSで拡散され、面白い記事やトレンドをまとめたメディアや、ハフィントンポストやバズフィードなどの「新興ネットメディア」にピックアップされるようになります。

最後はヤフートピックスに掲載され、大炎上。そしてテレビや新聞などのマスメディアに広がってしまうケースが往々にしてあります。

炎上事例において、特に「新興ネットメディア」の役割がこの1,2年でかなり変わってきていると思っています。新興ネットメディアはネットの内部からネットの外部へ繋ぐ、その「翻訳」と「拡散」の機能を担っています。

最近みなさんよく目にすることが多くなったと思うのですが、ハフィントンポスト、バズフィードなどがこの「新興メディア」にあたり、それらの影響力がますます強くなってきている印象があります。

特徴としては、アメリカで成功して、それを日本に持ってきてるという点、そしてメディアとして資本力がある点。取材を独自で行うことができるほど体力があります。

ペットから社会問題まで、ジャンルはかなり幅広く扱っていて、日本でも数百万ユーザ、数千万ユーザくらいに周知できるパワーを持っています。

私の友人も新聞記者だったのに、いつの間にかバズフィードに行っていたり、ハフポストへ行っているみたいなことも結構ありまして。元敏腕新聞記者の方々がこの「新興ネットメディア」でごりごり記事を書いています。

彼らは常にTwitterで面白いネタを探しており、非常にスピードも速いですし、嗅覚も鋭い。

また、元々は記者なので、エビデンスもしっかりとって地に足ついた記事をかけるので、これまでのメディアとは違い、社会的にも非常に影響力のあるネットメディアに、この1,2年で成長してきたな、と思います。

彼ら「新興ネットメディア」がTwitter上で騒がれている、炎上している内容をうまく社会に広く伝わるような言葉に「翻訳」してそれが「拡散」されていく、という様な構図できている、そんな印象です。

4. ライブ動画配信時の炎上対策とは?

宮尾氏:ライブ動画配信のときは、常にしっかりコメントをチェックするようにしましょうというお話です。通常の動画配信だと、企画したものがプラットフォームで配信され、ユーザが見てコメントが入ります。炎上した場合、それをモニタリングをして、経営層がリスクを判断して、アクションを決定するという流れです。

しかしライブ動画配信の場合は基本的にリアルタイムでモニタリングすることになり、経営層もしくは上司に相談してる時間はありません。なので、事前にどのような事例には、どのような対応をすべきかというルールを作っておくことは必ず必要になります。上司に判断を仰がなくても現場で判断し、アクションに移せるような権限委譲が必要になってくると思っています。

弊社では、「監視基準書」というマニュアルのようなものを作成し、どういった内容に対して、どういった判断をするのかというものをかなり細かい点まで定義しています。個人情報の漏洩につながる場合、誹謗中傷の場合など、様々なカテゴリー別でしっかり網羅しており、それができていると、突然の炎上でも余裕をもって対応することができます。炎上において初動のアクションは非常に重要なので、綿密に準備し、現場に権限移譲をしておくべきです。

最後に、万が一、炎上してしまったときは2つの時間軸で捉えて動くべきだと考えています。

1つは今この瞬間どうするかという時間軸。

もう1つは、炎上して最終的にどうしなきゃいけないのか、どう収束させるのかという時間軸。時間が経つと、どんどんネットの反応も変わってくることがあるので、あらかじめ予測し、最終的にどこに着地させるか考えておくことが必要です。

どのタイミングでお詫びツイートをすべきなのか、記者会見を行うべきなのか、シミュレーションはしておきましょう。

5. まとめ

宮尾氏:今日お話させていただいたのは大きく3つです。

- 炎上のトレンドが「やらかし炎上」と「悪意なき炎上」にいま移ってきていて、特に社会的マイノリティやジェンダー問題に触れる炎上が、非常に増えているという、ネットメディアの文脈をしっかりと理解することが大事ですということ。

- 炎上において「新興ネットメディア」の役割がますますおおきくなってきているということ。

- ライブ動画配信ではリアルタイムで監視し、アクションしなければならないので、現場への権限移譲、事前のルール作成は重要であるということ。そのためには2つの時間軸で考えるべきということ。

炎上予防は絶対大事ですが、起きてしまった炎上をもみ消すことはできないので、企画準備の段階で、対策を打っていただくのが一番だと思います。

ライブ動画配信は今後ますます強力な情報発信の手段になっていくと思うので、もちろん炎上対策をした上で企業はもっと積極的に活用すべきではないでしょうか。

アディッシュのライブ動画配信やSNS監視については、以下よりご確認ください。

https://monitor.adish.co.jp/

合わせて読みたい記事

・【保存版】SNS炎上を防ぐ4つの対策と、炎上発生時の3つの心構え

・【プロが回答!】ソーシャルメディアポリシー(ガイドライン)とは?内容や作成方法、事例を紹介

・SNSが原因に? ネット炎上のメカニズムと事例まとめ

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部