Instagramの人気投稿アルゴリズムを徹底分析! ライスカレー製作所が語るアカウント運用のポイント

2018/08/14

最大1時間の動画配信ができるIGTV、投稿から購買ページへ遷移することができるショッピング機能など、大きなトピックスが続いたInstagram。

しかし細かいUIの変更からはじまり、ハッシュタグ検索のアルゴリズムの改良など、Instagramの通常機能にもアップデートがあったことはあまり知られていません。

以前弊メディアで取材させていただいたInstagramアカウント「シンプルホーム」を運営するライスカレー製作所に、今回のアップデートの影響や、企業は今後どうInstagramアカウントを運営すべきなのか、お話をお伺いしてきました。

Interview / ソーシャルメディアラボ編集長 小東真人(@gxsoc_kohigashi)

Text & Photo / ソーシャルメディアラボ編集部 大木一真(@whiskyjunky)

- ■目次

- プロフィール

- ファンマーケティングとしてのInstagramと企業アカウントの陥りやすい罠

- 人気投稿に掲載されるにはコンテンツとの類似性

- 保存数を獲得しやすい「ミニブログ」的発想

- 今後のInstagram、企業アカウントのあるべき姿

1. プロフィール

株式会社ライスカレー製作所 代表取締役:大久保遼 氏

2008年聖光学院高等学校卒、2012年東京大学経済学部卒。同年ゴールドマン・サックス証券投資銀行部門入社。主に広告、通信・メディア、テクノロジー関連のM&A、ファイナンシングのアドバイザリー業務に従事。2014年9月よりオンライン広告テクノロジー企業であるMomentum株式会社を創業(Syn.ホールディングス株式会社に完全売却)。2016年7月から株式会社ライスカレー製作所の新代表取締役に就任。

2. ファンマーケティングとしてのInstagramと企業アカウントの陥りやすい罠

小東:貴社のInstagramの事業では、どのようなことをされているのでしょうか。

大久保遼 氏(以下、敬称略):弊社の事業テーマとして「ファンマーケティング」を据えています。ソーシャルなプラットフォームの中でどのようにファンを集めてくるか、また、どのようにコミュニケーションを取るか、ここに取り組んでいるが基本的な事業です。

そもそも、なぜInstagramに注力しているのか。それは今の消費者が見ているプラットフォームの中で、Instagramはある意味一番ファンマーケティングの思想に近いと考えているからです。

Twitterと比較した時、Twitterでアカウントをフォローするハードルより、Instagramでフォローするハードルのほうが高いんです。

なぜならTwitterの場合、投稿がテキストベースなのである程度ノイズな投稿があってもユーザーは慣れているのですが、Instagramにおける画像や動画投稿の場合、スマホ画面の大半を占めることになるので、ノイズがTwitterよりも大きく、ユーザーは非常に嫌がります。そのためInstagramでユーザーは安易に自分が好きじゃないコンテンツをフォローしないんです。

その代わり、Instagramはユーザーから一度フォローされればロイヤリティがかなり高く、購買などの態度変容に繋げやすいSNSです。そういった理由で弊社ではInstagramハックに取り組んでいます。

小東:3月の取材では、Instagramの「人気投稿」についてお聞きしましたが、アップデートがありましたね。あれからどのように変わりましたか?

大久保:アップデート前までは、ハッシュタグを検索すると9枚の投稿が「人気投稿」としてピックアップされていたため、そこの9枚にいかに載せるかどうかが非常に重要でした。

そこでポイントだったのが単位時間あたりにいかに早く、いかに多くの「いいね!」が付いているか。

企業のInstagramアカウントでよくやってしまうのが、いわゆる「ビッグタグ」と呼ばれる、もの凄い投稿枚数が多いハッシュタグを投稿につけて、そこで人気投稿にピックアップされようとしてしまうこと。SEOで検索数が多いキーワードの検索順位を一位にしようとすることと同じく、非常に難易度が高いのでおすすめしません。

そこで企業のアカウントが個人の投稿に勝つためにどう戦っていくか、いわゆる「ミドルタグ」と呼ばれる、投稿件数も検索ボリュームもそれなりにあるハッシュタグ、そこで人気投稿に載せることを狙っていくべきです。

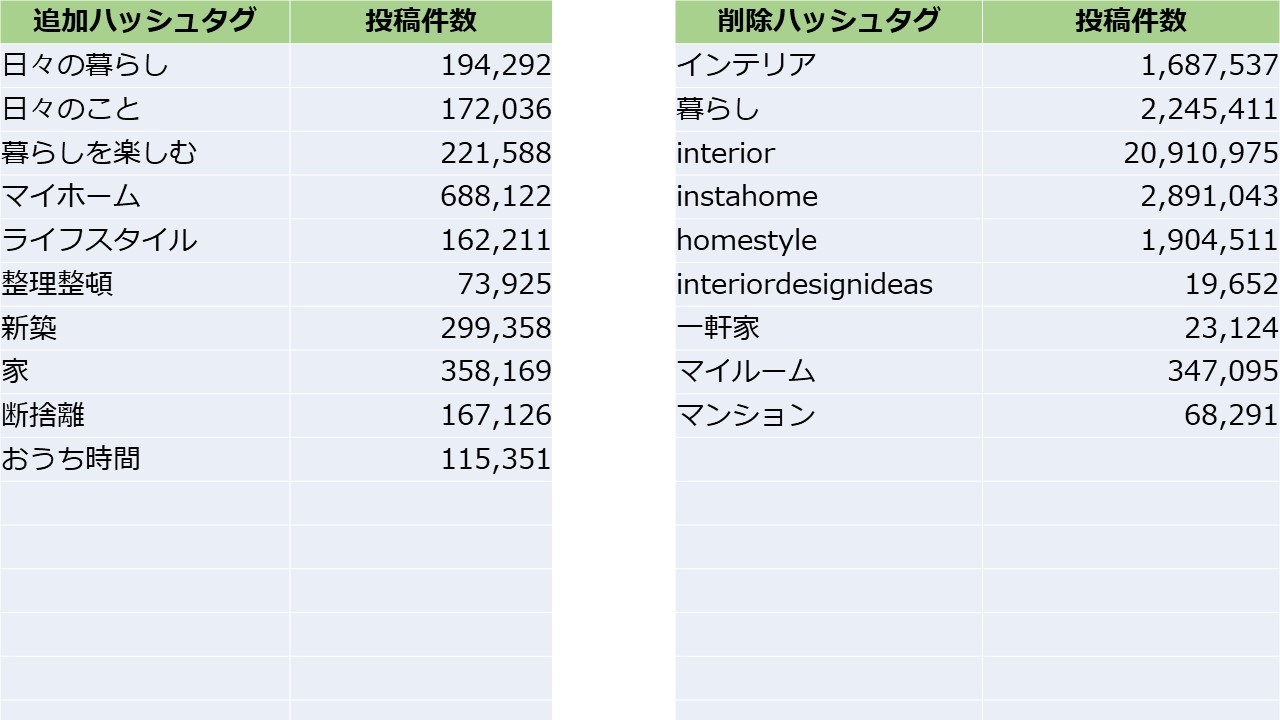

▲同社の自社アカウント「シンプルホーム」では細かくハッシュタグ選定を行っている(前回記事より)

そうすると、段階的なハッシュタグの調整が必要となってきます。自分の投稿が、フォロワー数がこの規模で単位時間あたりこの程度のいいね!をもらえるから、このくらいの規模のハッシュタグが最適だろうと。そしてフォロワーが増えてきて、単位時間あたりのいいね!も取れるようになると、だんだん大きなハッシュタグも狙えるようになってきます。

最終的にみんなが検索する「ビックタグ」で人気投稿に出すことが一番理想ですが、その理想にたどり着くために、いきなりビックタグを狙っちゃっても結果は出にくいですね。まずは段階を刻んでいきましょう。

小東:そうですね。ほかに企業がInstagramの運用で陥りそうな罠はありますか。

大久保:そのアカウントのコンテンツが、フォロワーに対してどういう世界観で発信していくか、その設計を全くしないことです。とにかくハッシュタグを入れ替えればリーチが増えてフォロワーが増えるはずと考えてしまって、テクニカルな部分を先にやってしまうと、結局中身がついてこない。

そしてフォロワーもついてきません。単純に成功事例を真似してハッシュタグハックをしてもフォロワーが増えることはありません。

3. 人気投稿に掲載されるにはコンテンツとの類似性

小東:前回の記事のハックポイントが少し古くなってしまったとのことですが、では具体的にどんな部分が変わったのでしょうか。

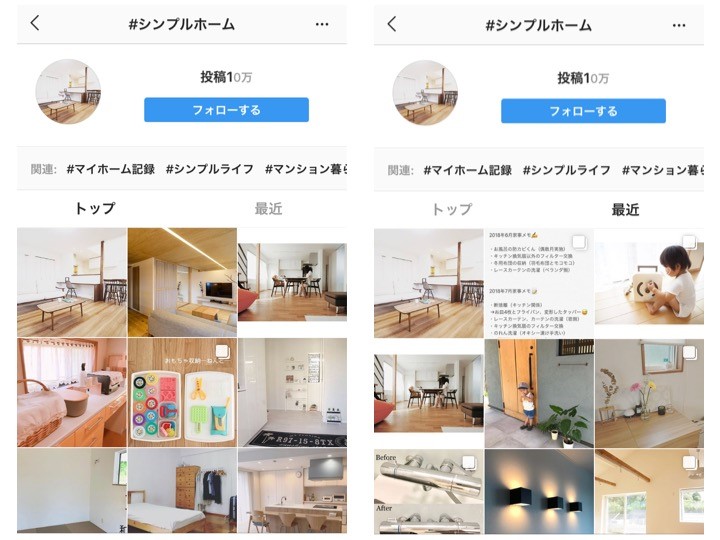

大久保:まず、UIが大きく変わりました。ハッシュタグの検索結果が2つに別れ、左側に人気投稿として「トップ」が、右側に時系列の「最近」に分かれています。加えて、アカウントごとにも表示される投稿が最適化もされるようになりました。

人気投稿に選ばれること、今は左側の「トップ」に写真がピックアップされることは引き続き重要です。

小東:そもそもその「トップ」にピックアップされる写真にもなにか変化はあったのでしょうか。

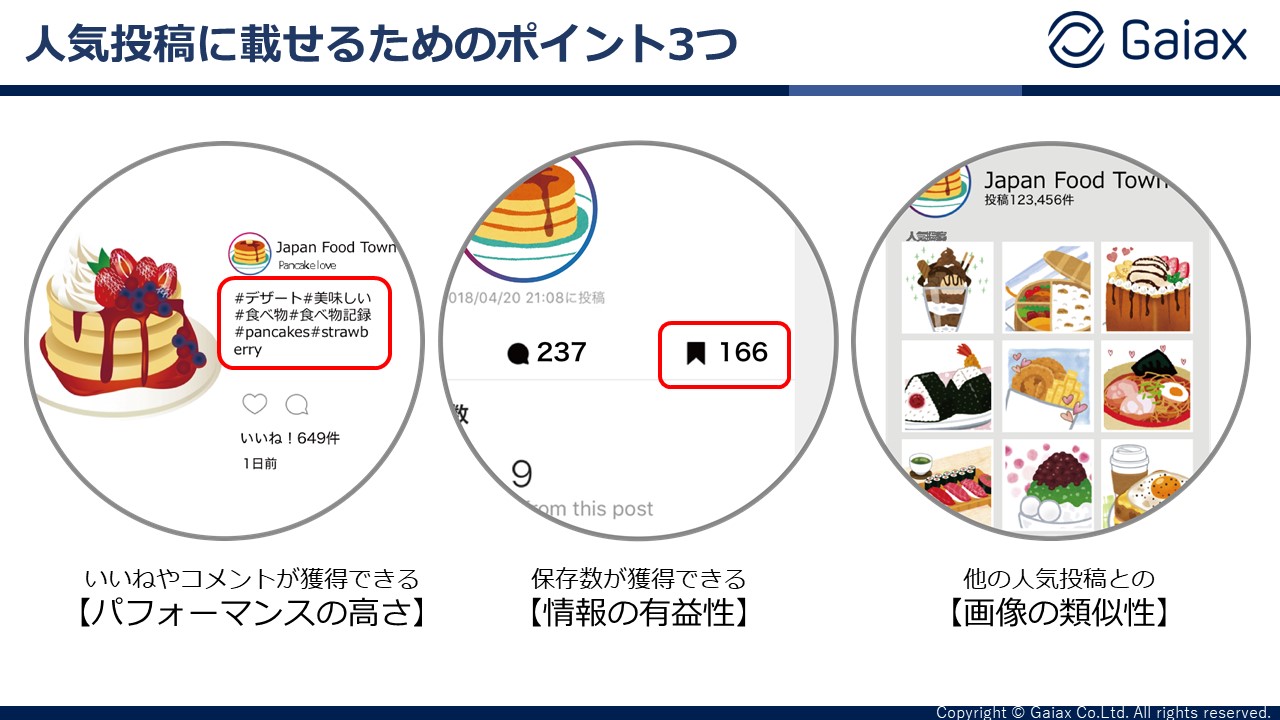

大久保:大きく変わりました。まず、同じハッシュタグ内でも、他の投稿と関連性の高い写真が人気投稿である「トップ」へ優先的に載るようになっています。

たとえば、車の写真投稿に「#食べ物」のタグを入れたとします。今まではいいいね!率などパフォーマンスがよければその「#食べ物」の人気投稿に出ていた可能性もあったのですが、その可能性はほぼなくなりました。

単にパフォーマンスよければ何のハッシュタグをつけても人気投稿に出せるという前提が変わり、数字上のパフォーマンスではなく「コンテンツの類似性」という要素が重要になってきました。

具体的なハッシュタグの選び方として、投稿したい画像と似た投稿がどのようなハッシュタグを付けているか調べて、そこに合わせてあげる、逆にそのハッシュタグを使いたかったら、そのハッシュタグが付けられている投稿に近い画像を選ぶなど、ハッシュタグごとの世界観の空気読むことが大事になってきます。

小東:なぜこのような変更があったと考えていますか。

大久保:副業など宣伝しているスパム投稿を弾くためだと考えています。よく見かけるのは、みんなが付けるようなハッシュタグを投稿内容と全く関係ないのにやみくもに付けて、「副業でいくらお金儲けしましょう」という投稿をしている業者が大量にいるわけです。

そういった業者はフォロワーをお金で買っている、もはやいいね!すら買っているので、意外とパフォーマンスがいい。そうした悪質な業者を撲滅する方法はハッシュタグと投稿内容に全然関係性のない投稿を省くことが一番です。このアルゴリズムだとそれが可能になります。今回のアップデートはインスタグラムの世界を非常に良くしたと思っています。

4. 保存数を獲得しやすい「ミニブログ」的発想

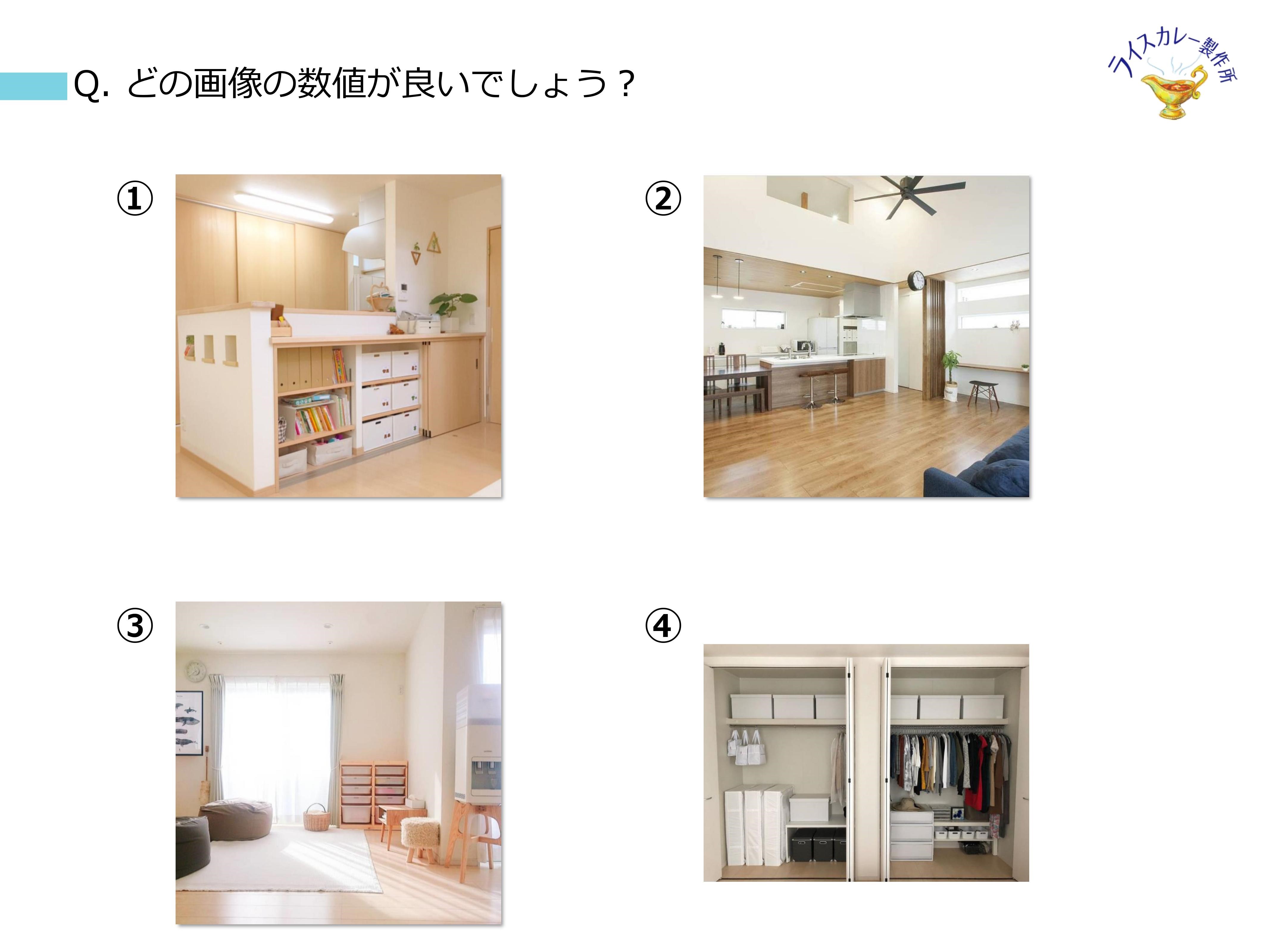

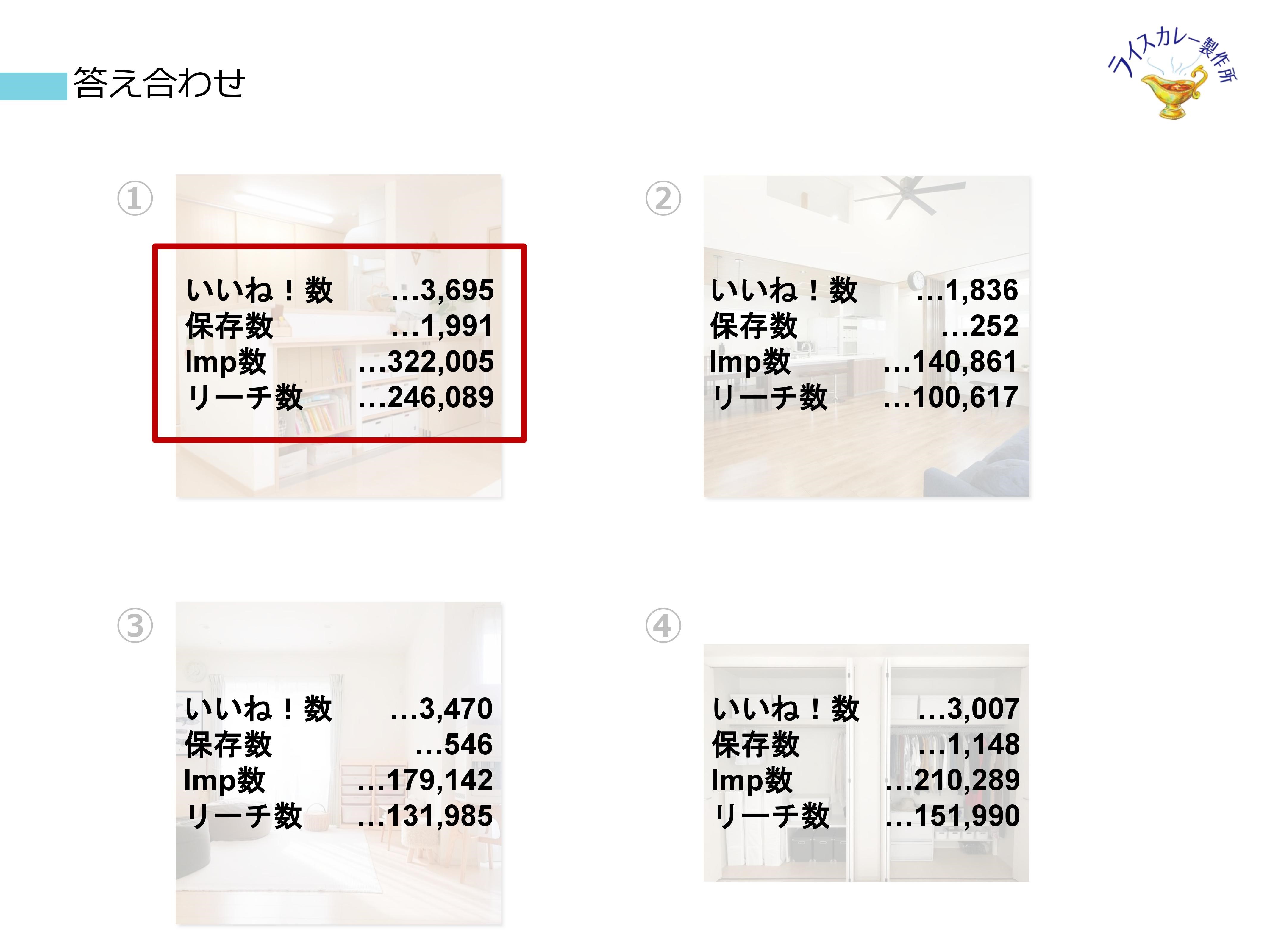

大久保:他には、「トップ」に出すためのKPIとして「保存数」というものが新しい重要な要素として注目しています。そしてその影響度がどうやら高そうだとわかってきました。

弊社のシンプルホームの中で、保存数が少なくていいね!がある投稿と、同程度のいいね!数でより保存されている投稿であれば、後者の保存されている投稿のほうが人気投稿に出やすくなっていました。

▲比較の様子

「ユーザーに保存したいと思ってもらえる有意義なコンテンツは人気投稿にピックアップされるべきだ」という、ごくごく自然なアップデートだと思います。

また、動画投稿も写真投稿もより横断的に評価したいというInstagramの意図を感じます。

小東:そうなると、企業の担当者はどのような投稿を心がけていくべきなのでしょうか。

大久保:ただ「いいね!」と思われるだけでなく、このアカウントの情報をちゃんと追っかけていきたいなと思わせる情報の質と量、いわばミニブログ的な発想が必要になってきます。

たとえば、情報量が多い投稿、つまりノウハウ的なものが載っている投稿は保存されやすいのではないでしょうか。逆に、単に日常の1シーンを切り取っただけの投稿は保存されにくい。

今後伸びていく企業やインフルエンサーのアカウントは、その個性としてのノウハウ、保存したいと思える情報を発信していく必要があります。

小東:より保存されるために、貴社で行っているコンテンツ作りの工夫はありますか?

大久保:弊社の運用事例ですが、ある企業のアカウントでAというテーマがあったとして、そのAというテーマに関するアンケートを実施しました。

たとえば「普段Aについて気をつけていることを教えてください」など、マイクロインフルエンサーを中心にヒアリングしました。そのアンケート結果と写真をセットで投稿しているアカウントはすごくパフォーマンスがいいですね。

5. 今後のInstagram、企業アカウントのあるべき姿

小東:今回のアップデートを含め、今後Instagramはどのように変化していくのでしょうか。

大久保:今やいいね!もフォロワーもお金で買えます。ですが、保存数は買えません。今回のアップデートでより有意義な、ちゃんとしたコンテンツを発信している誠実なプレイヤーが支持されるような世界になりつつあると思っています。

単にとりあえず広告回しとく、そしてフォロワーを獲得さえすればOKみたいなアカウントはどんどん減っていく。これはInstagram自体のエコシステムをより健全化していく流れだと思っています。

小東:それでは最後に、企業のInstagram運用担当者へメッセージをお願いします。

大久保:改めてですが、アカウントの初期設計の重要性はもっと多くの企業の方に知ってほしいです。そのアカウントが何のために運営されるのか。

当然、購買を増やすため、フォロワーを獲得して手軽に情報発信ができるようにするためなど、定量的な目的はもちろん大切です。

しかしそれよりも、どういう情報を発信したいのか、どういうフォロワーを集めたいのか、どういうコンテンツがフォロワーに支持されるだろうか、そうした定性的な部分がしっかりしているアカウントが優遇されていくようなアルゴリズムの変更が今後どんどん進むと思います。

安易に定量的なKPIを設定して、そのためにとりあえず走っていると、結局誰にも見られてない状態になってしまいます。そうならないよう、企業のアカウント運用担当者は気をつけるべきです。

小東:ありがとうございました。

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部