【マーケター対談】手法論ではない。思想・哲学ありきのソーシャルメディア活用法とは

2018/10/16

近年、個人の利用だけでなく、企業が自社のコンテンツの情報を発信するために、さまざまなソーシャルメディアを利用しています。しかし、それぞれのソーシャルメディアには特徴があるため、使い方によっては上手く発信できない場合もあります。

今回は、2018年現在のソーシャルメディアについて、ビタミン株式会社 CEOの高梨大輔氏(@dtakanashi)と株式会社ベーシック 執行役員の飯髙 悠太氏(@yutaiitaka)のお二方にお話をお伺いしました。

Interview / ソーシャルメディアラボ編集部 管 大輔(@suga_neo)

Text & Photo / ソーシャルメディアラボ編集部 阿部 裕華(@zukizucchini)

- ■目次

- プロフィール

- オープンなのにクローズド。Twitterはゆるい宗教。

- 他のソーシャルにはないグループ機能を備えたFacebookは大人のサークル

- 日本国民のインフラLINEはどんなプロダクトにも相性がいい

- SNSの活用には思想や哲学が重要

- マーケティング担当者に向けて一言

1.プロフィール

株式会社ベーシック 飯髙 悠太氏(左)、ビタミン株式会社 高梨 大輔氏(右)

2.オープンなのにクローズド。Twitterはゆるい宗教。

─── 今日は現在のソーシャルメディアをどう捉えているか、知見のあるお二人に教えていただきたいです。

高梨氏(以下、敬称略):やっとオフィシャルの場で対談が実現したね(笑)いつもは飲みながらまじめマーケ話から、ウラ話まで(笑)今日はオフィシャル用の本音トークで!まずはTwitterについて。僕はTwitterをひとことで表現するなら「ゆるい宗教」だと思ってます。

Twitter上にはさまざまな人や意見がありますよね。その中で自分たちが心地いい状態を作り上げて、お互いにフォローし合っていて。アンチだからフォローしてるっていうのは置いときます(笑)

例えば、僕の例だと、”スタートアップ教”や”マーケティング教”なんでしょうね(笑)感覚が近いからやっぱ居心地いいです。

飯髙氏(以下、敬称略):なるほど、ゆるい宗教という感覚はわかりますね。ちなみにもう少し具体的にいうと?

高梨:自分の心地いい空間や価値観を求めて集まっているという意味で宗教という言葉を使ってます。「みんなが世界市民」というグローバル化の流れがありましたが、いまはその反動が起きている感じがあり。最近はそれぞれが心地いい空間を自然と求め始めているし、その欲求を満たすにはSNSはとても相性がいいなと思います。

飯髙氏:たしかに宗教のように、コミュニティ感の強いプラットフォームですよね。

同じ価値観を持った人たちが絡み合っていて、オープンだけどオープンじゃない感覚があります。Twitter上には誰でも見れる情報が広がっているのに、実際には自分の興味関心でしか見れていないですからね。

───とても拡散されている情報を知らない人もいますもんね。

飯髙:みんな、Twitterは興味でしか見てないんじゃないかな。僕がツイートして多くのいいねがつく投稿も、見てる人の大半は何かしらの形でつながっていますからね。だって、お笑いに興味ない人がわざわざお笑い芸人のツイート見ないでしょう。

高梨: たしかにTwitterのつながりって何かしら共通点がありますね。むしろ共通点ないのは、居心地悪いですよね(笑)

飯髙:僕の場合は面識のない人だとしても、メディア運営周りの人やマーケ系の仕事に就いている人が多いですし、自分のつながりと何かしらのつながりがある人たちが反応しているのがほとんどです。もちろん何のつながりもなさそうなアカウントから反応がくることもあるけどね(笑)

高梨:それでいうと、仕事とかは全然関係ないけど、熱烈な”ロン毛好き教”のクラスタが集まってきたりする(笑)

3.他のソーシャルにはないグループ機能を備えたFacebookは大人のサークル

───Facebookはいかがでしょうか?

高梨:ひとことで表現するならFacebookは「大人のサークル」かな。Facebookのグループ機能の魅力は、イベントやコミュニティ運営に必要な機能がほぼ揃ってるんです、カレンダー・アンケート・招待リンクとか。あと決済機能と他のイベントプラットフォームとの連携機能がついたら最強です。他のSNSにないので面白いですよね。

飯髙:たしかに最近、Facebookグループ使ってる人多いし、よく招待くるね。

高梨:グループの中にも、自分たちの好きなコト・モノを共有し合う「興味関心型」、性別・年齢など属性情報で固まる「クラスタ型」、同じ目標を掲げた人たちが集まる「目標達成型」があります。

例えば、「ダイエットで体脂肪率○%切るぞ!」と目標を達成し合うグループはいつも誰かがやってて、僕は常連です(笑)別の例だと、一ヶ月でフォロワー3000人増やすことを目標にしたグループなんかも盛り上がってました。

飯髙:そのグループ分けは面白い、共有目的持つと自然とモチベーションになるしね。ほかに面白いグループはある?

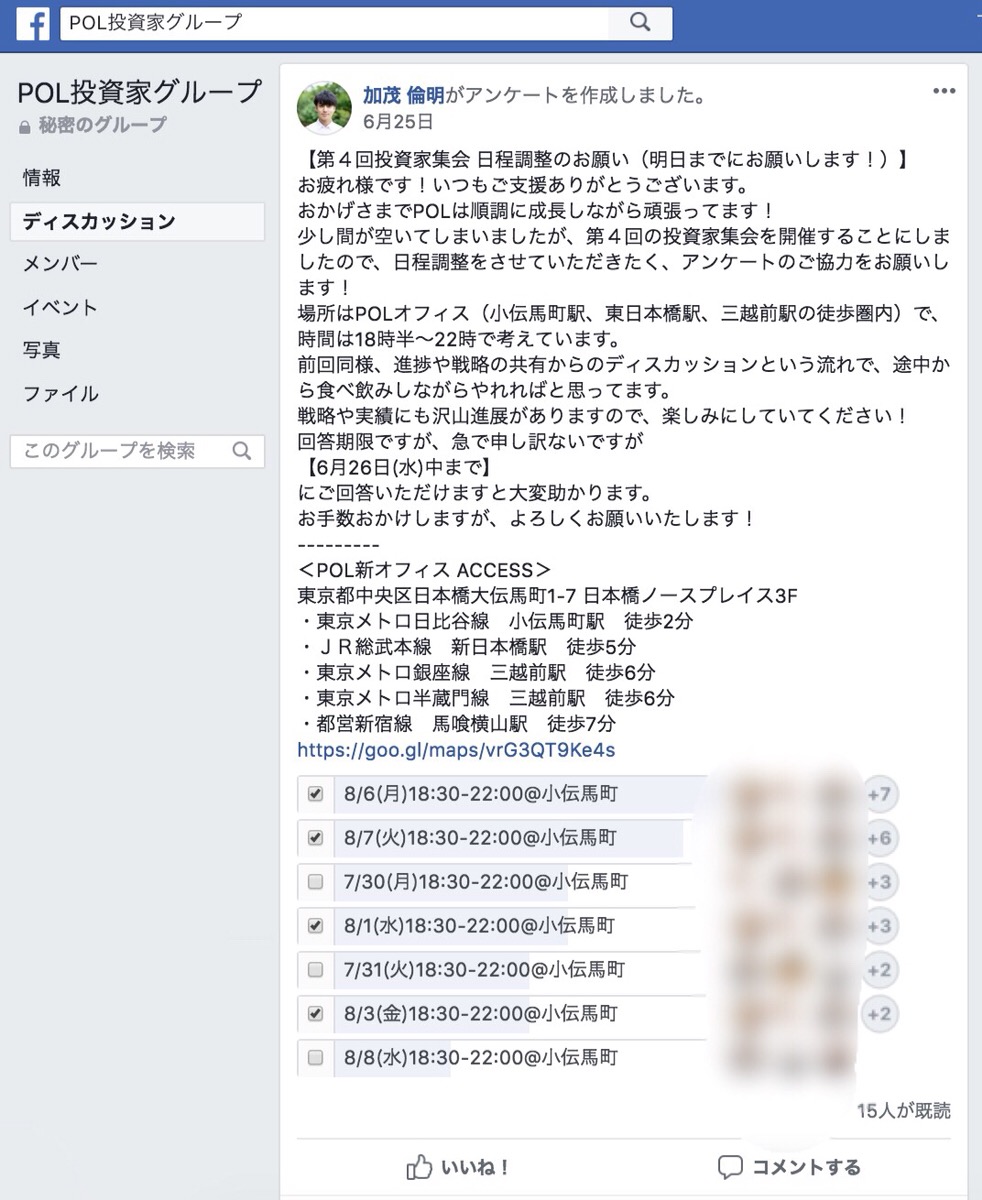

高梨:そうだなあ、投資家向けのグループは面白いです。僕が関わっている学生スタートアップで、研究市場の課題解決をしている株式会社POLは、投資家とコミュニケーションにグループを活用しています。

基本的に忙しい人たちがグループに入っているので、日程調整にはアンケート機能を利用して、質問のやりとりに時間をかけないような工夫をしています。多くの投資家が利用しているという点も面白いですね。

今回、POL代表の加茂さん(@kamomichiaki)がキャプチャ提供してくれたので公開します(ありがとうございます!)、こんな感じです。

───グループ以外のFacebookを利用しているイメージはありますか?

高梨:フリーランス、人材エージェント、経営者など、人とのつながりで仕事をしたり、情報交換する人はFacebookを日常使いしている印象がありますね。日本はLinkedinが流行ってないので、実名で利用できるSNSはFacebookしかないこともあり、ビジネス向きだと思います。

飯髙:最近の大学生はFacebookやってないですよね。TwitterやInstagramで済むし、若い子ってFacebookで何するんだろうって思う(笑)

そして、最近は大人でもすごい離れてる感覚ある。その根拠としては、TwitterからFacebookに行った大人が、またTwitterに戻ってきてるから。

高梨:うん、その感覚はあるね。あと大学生でFacebookやってるのは、就活生以上がやってるイメージかな。

けど、この前ゆうこすがFacebookのことを「私たち世代が一番使い込むべきSNSでしょ!」って言ってましたし、イベントやコミュニティ運営との相性が本当にいいので、若い子に流行る可能性があると思うかな。

参照:https://twitter.com/yukos_kawaii/status/993926184500060160

4.日本国民のインフラLINEはどんなプロダクトにも相性がいい

───続いてLINEについては、いかがでしょうか?

高梨:LINEは「国民のインフラ」かなと思います。ソーシャルメディアラボがまとめていた、「11のソーシャルメディア最新動向データまとめ」でも、LINEは全世代から圧倒的シェアで。

飯髙:本当にどんなプロダクトにも相性がよくて、比較的何にでも使えますよね。とはいえ、toCだよね。

高梨:そうだね、ただ、現状のLINE公式アカウント運用を上手く活用できている企業は多くはない印象です。具体的な例だと、LINEで新規顧客開拓の場合、アカウント獲得した後の打ち手まで手が回ってなかったり。専任者がいる場合はいいのですが、そうでない場合は違う側面からLINE活用スタートするのが運用しやすいと思います。

飯髙:どんな方法で活用するのがいいと思います?

高梨:新規獲得よりもカスタマーサポートのような立ち位置の方がLINEと相性が良いと考えています。既存のカスタマーサポート機能をLINEでやるので、実行のイメージがつきやすいです。LINEで今まで拾えていない声を拾うことで、次の施策に落とし込んでいけますしね。

あとは、リスティングのLPのように、見込み客に近いところを狙いにいくこともできます。リスティング広告→LP→申し込みの流れではなく、リスティング広告→LP→LINE友だち登録のようにマイクロコンバージョンを取るみたいな使い方がいいと思います。

飯髙:あとは当たり前だけど店舗系が活用できますよね。LINE@の事例を見ても店舗が多いですし。店舗系だと予約や予約情報の確認、ポイントカード機能もあって便利ですよね。

高梨:店舗系だと定期的にフィットネスの予約とか見るかも。

飯髙:僕はずっと「悟空のきもち」って、ヘッドスパの予約を毎回頑張ってるけど毎回予約が取れない(笑)あれマジで1分もかからないで予約が埋まってる気がする。店舗系以外だとメディアの更新情報など、即時的に知りたい情報を知れるのがLINEなので、他のソーシャルに比べて一番ありがたいですね。

あとは、これからLINEでドラマが始まったり、動画との相性はいい。それでいうとスマホ自体が動画との相性いいし、データから見てもまちがいないよね。

5.SNSの活用には思想や哲学が重要

───それぞれのSNSの特徴を踏まえた上で、今後企業がSNSの活用をするに当たって重要なことは何でしょうか?

高梨:SNSの活用をしていくには、思想や哲学が重要だと思っています。というのも、グロースハックやマーケティングの相談に乗ることが多いのですが、手法の話になってしまうんです。例えば、SNSを活用してどう集客したら良いのかと。

飯髙:メディアやオウンドメディアの相談に乗っているときも同じことを感じます。本当に手法に目が行きがちで、部分最適な話になってしまう。

高梨:SNSを使うことはコミュニケーション手法であって手段でしかないので、そこから考えていくと、本来求めている成果からずれてしまいます。そうではなく、思想や哲学ありきで考えると仮説の確度が高くなります。

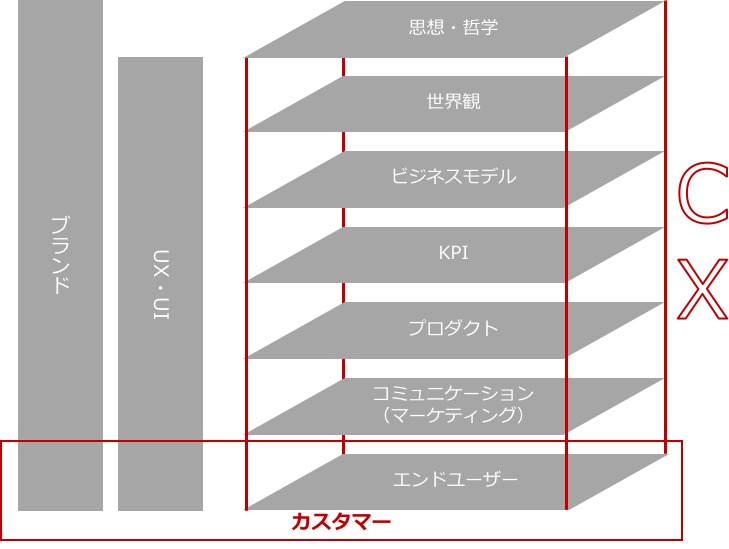

最近、マーケティングレイヤーをフレームワークでまとめたので、フレームワークと併せて説明していきます。

高梨氏解説の図をもとに作成

ビジネスにおいて、思想や哲学がないままのマーケティングは本質ではないと考えています。というのも、本来は思想や哲学などの想像の世界観があって、そこからビジネスモデル→KPI→プロダクトの順番に誰しもが見える形になってるんじゃないかな?という考えをまとめたのが、このフレームです。僕自身も整理するときに活用してて、このフレームがお役に立てると嬉しいですね。

飯髙:オウンドメディアやSNSをやることが目的になっていたら良くないですよね。最初に思想があって、実現したい何かがあるからオウンドメディアやSNSを利用するのは分かるけど、思想もなくただ何となくオウンドメディアをやりたいだけだと上手くいかないので。そういった場合はやらない方がいいって言っちゃう。

これはオウンドメディアとかSNSだけじゃなく全ての施策でそうだと言えるんだけど、やった上で自分たちが持つ理想の何になるのかを考えないといけない。

6.マーケティング担当者に向けて一言

───最後に、マーケティング担当者のみなさんがさまざまなSNSプラットフォームを利用する上で、日々どのようにソーシャルと向き合った方がいいか、どんな感覚を養っていった方がいいか教えてください。

飯髙:究極だけど、企業のSNS活用はやりたい人がやればいいと思っています。何事もそうですけど、SNSを使わなきゃ“いけない”みたいに思っているなら使わない方がいい。そうじゃなくて、歯磨きするくらい自然にSNSができる人っているから。

高梨:それくらい日常になった方がいいよね。SNSに慣れてる世代をソーシャル担当にしたり、興味ある人に任せたりした方がいいと思います。僕らはもう30歳超えてるわけで、感性が違うのは認めて、新しい感性に任せたいよね(笑)

飯髙:そもそも自分でSNSやってもいないのに、企業アカウントの運用は難しい。SNSは機械的で心が見えない投稿よりも、人間味が重要だったりします。って考えると、結局は好きな人にやらせた方がいいと思うんです。

高梨:中の人感が出てた方が面白いですもんね。僕の2018年のマーケティングテーマが「自分ゴト」だったんですね、「これはオレ・ワタシのことだ!」と思わないと人は動かないと。広告が多すぎだし、コントロールされた情報に飽きてる、それより自分と近い人の言ってることに感情が動く。

当たり前ですよね、上から目線の広告やマウンティングする人の話で動かない。僕だって嫌だ(笑)だから、SNSナチュラリストに任せたほうがいいよね。

飯髙:事例で上がってくるような公式アカウントを運営してる人たちは、少なからずSNSが好きなんだろうなって感じるじゃないですか。ソーシャル上のいい意味でのふざけ方がわかっている人もいるし(笑)会社に無理やり任されていたり、ルールに縛られていたら、そんなふざけ方わからないですよね。

高梨:企業が発信するんじゃなくて「企業の○○さんが発信する」とした方がいいんでしょうね。個人発信するときはあまり規制せずに、お客さんや社員の個人情報は流しちゃダメとか、誹謗中傷は投稿しちゃダメとか、やってはいけないことを3つくらい決めて、あとは自由に投稿してもらう。

飯髙:縛りすぎると投稿しづらくなりますからね。つまらない投稿ばかりになっちゃう。ただもちろん会社のステージもそれぞれあると思うので、一定のルールをわかっていて楽しんでやれる人ですかね。つぶやくの好きでもやばい人はやばいから(笑)

高梨:僕の関わりが多いようなスタートアップなら、個人の発信はプラスにもマイナスにも転ぶけど、絶対プラスの方が大きいから、「縛りすぎないで自由に発信しよう!やってみて、不具合でたらそのとき修正しよう」位のノリが好きです(笑)

飯髙:個人がどうつぶやくかの方が重要ですね。

例えば、ソーシャルメディアラボの記事を知るのは公式アカウントからじゃなくて、僕がつながっているソーシャルメディアラボの編集メンバーから知るし、恐らくferretの記事もferretの公式アカウントから読むんじゃなくて、ferretのメンバーや僕経由で知ることが多いと思うし。

高梨:たしかに。個人から情報取得するのはみんな自然にやってるよね。僕の最近はマーケター同士のリアルなコミュニティをつくってて、toBは◯◯さん、SEOは△△さん、大規模サイトのグロースハックは✕✕さん、という感じでより信頼できるネットワークを重視してるんだけど、やっぱそういう人のSNSの情報はいつもチェックしてるし、その企業の印象までよくなってるよね。

飯髙:1の会社より、100人の社員が発信を好んでしている状態がいいでしょう!

そこからソーシャル上での広がりを大きくしていくことが今後企業のソーシャルメディア活用で重要っていうか、ベースだと思います。

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部