3/3出版『1億人のSNSマーケティング』のCHAPTER2「SNSを活用したブランディング」公開 #1億SNS

2020/03/03

はじめまして。ムロヤ(@rmuroya)と申します。3月3日ひな祭りに、『1億人のSNSマーケティング』を出版します。サーチサポーターの敷田さんとの共著です。

本書では、Twitterだけとか、Instagramだけでなく、マーケティング全体の観点からSNSの活用法について解説しました。

SNSの種類が多様になり、若者だけでなく幅広い層に浸透した現在、SNSマーケティングは転換期をむかえています。SNSで商品と出会ったり、SNS検索で評判を調べたりと、認知経路や情報接触の仕方も変わってきています。

「SNS活用でやるべきこと、やらなくてもいいことがわかって、無駄な努力をせずに成果創出にフォーカスできるような内容にしよう」

そんな想いで書きました。この記事では、目次・はじめに・CHAPTER2『SNSを活用する「戦略づくり」』の「SNSを活用したブランディング」・おわりにの全文を公開します。

※編集部注:本記事は室谷良平 氏より寄稿いただいています。また、Webメディア用に一部変更して掲載しています。※

はじめに(室谷良平)

「SNSマーケティング」という言葉を聞くと、次のようなことを連想する方は、多いのではないでしょうか。

- 「SNSアカウントの運用をがんばろう」

- 「フォロワーを増やそう!」

- 「拡散されるように、投稿を改善しよう」

- 「SNSの運用は“中の人”のセンスに左右される」

本書を読んでいただけば、これらはSNSマーケティングのごく一部に過ぎないことをご理解いただけるはずです。 本書では、次の2つを心がけて執筆しました。

1つは、現在のSNSマーケティングの方法に疑問を抱いている方や壁にぶつかっている方に、視野を広げていただくこと。先に挙げたようなことは、SNSマーケティングの一端に過ぎません。SNS活用の「本質」をつかんだ上で、大切な概念につながるように、上位目的から具体的な施策に落とし込めるような解説を心がけました。

もう1つは、業種を問わず、自社のビジネスにSNSを活用しようとする方が、短い時間でも知識やノウハウを身につけられるよう、フォーカスすべき点が明確に伝わるよう意識しました。

これからSNSマーケティングに取り組もうという方はもちろん、すでにマーケティングでSNSを活用している方にも役に立つようなメソッドを紹介しています。本書が、SNSをフルに活用し、効率的なマーケティングを遂行していただく助けになれば、私にとってこの上ない喜びです。

CHAPTER2 SNSを活用する「戦略づくり」の「SNSを活用したブランディング」

SNSの活用法は、クーポンによる販促に代表されるようなダイレクトレスポンス系の施策だけに留まりません。SNSは商品やサービスの認知経路にも大きな影響を及ぼすため、ブランディングの成果も左右します。SNSを活用したブランディングの方法について解説していきます。

そもそもSNSをやるか、やらないか

SNSの活用と言っても、いきなりHOWに飛びつくと大抵うまくいきません。SNSには向き不向きがありますので、やらないこともマーケティング戦略のひとつです。また、SNSをやると決めた後には、「どのSNSをやるのか」といった判断が必要となります。新規顧客獲得か、既存顧客対応かによっても戦略は大きく変わります。

活用のリソースを注ぐSNSの選定は、リターンとの兼ね合いで検討しましょう。現実には、すべてのSNSを攻略するのは難しいからです。

ティーンズが多いならTikTokもありでしょうし、ビジュアル検索されるならInstagramで投稿を増やすのが有効でしょう。このように、ユーザー行動から重点SNSが決まっていきます。

また、SNSでブランディングができそうなら、選ばれる存在になるために、ブランド価値を伝えていきましょう。

会話に乗りづらいなら、広告でダイレクトレスポンスが有効です。消費者行動としてクチコミがしづらい商材で「n対n」の情報伝播が描けないようであれば、アプリインストールをひたすら誘うなどの、「1対n」の情報伝播で検討しましょう。

SNSでのブランディングが効果的になってきた背景

「ブランディングはマス広告を行えるような大企業が行なうもの」、「ブランディングは高級ブランドが行なうもの」。普段デジタルマーケティングにばかり接している人がブランディングと聞くと、このようなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、ご存知のとおり、デジタルシフトが進んでメディア環境や購買チャネルは大きく変化しています。

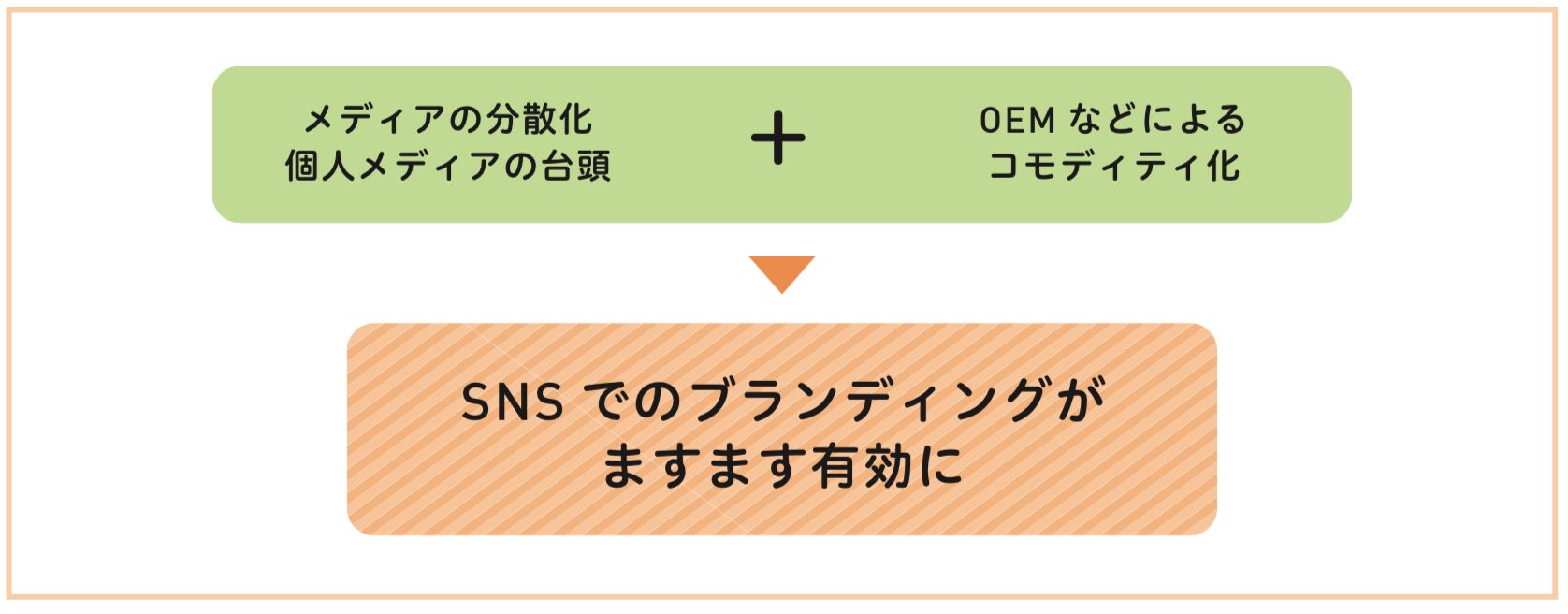

ここでは、メディアの「デジタル・ディスラプション」、そしてファクトリー革命による「コモディティ化」の2つの側面で、SNSによるブランディングが効果的になってきた背景を解説します。

メディアと販路の「デジタル・ディスラプション」

近年、「メディア」が変化してきています。例えば、マスメディア以外にも多種多様なメディアが登場するようになりました。個人メディアも台頭しています。そして、個人発の情報が信頼されるようになったことで、企業発信の情報が信頼されにくくなりました。

SNSを上手く使えばブランドの露出ができます。例えば、そのカテゴリにおいて影響力のある人が商品の感想を投稿することで、それを見た多くの人たちに「自社商品=魅力的なブランド」だと感じてもらえるでしょう。1日に4,000の広告に触れる消費者のAttentionを巡る戦いは厳しいですが、身近な人のクチコミなら目に留まりやすいですし、何より信頼されやすいです。

最近は、人の話題に上ることで、商品が売れるようになってきています。ブランドと出会う場所として、SNSが大きな役割を持つようになっているのです。

また、メディア視聴の占有時間の多いSNSは、マーケティングの主戦場になってきています。逆に言うと、SNSを活用できていないと、知ってもらえる機会が狭まり、マインドシェアも取りづらくなる可能性が出てきます。

おまけに販路も変わっています。例えばD2Cは、SNSで知ってもらう戦いをしています。ECならSNSが来店の導線にもなります。そこで、SNSで接点を持っておけば、店舗に誘導しやすいのです。LINEに友達が1,000万人いるのであれば、モールに出店するのもいいのですが、自社ECを構築してモールの手数料をなくすことを検討してもよいでしょう。

SNSの普及で、認知経路への影響が大きくなっています。これらのことから、SNSがブランディングの面でも大きな影響力を持つようになっているのです。

ファクトリー革命による「コモディティ化」

最近は、OEMなどで誰でも簡単に商品が作れるようになりました。このことから、多くの業界でコモディティ化が進んでいます。イチ消費者の立場で見ると、カテゴリ内に同じような商品やサービスが出てきても、正直なところその差はよくわからないでしょう。どういう基準で選んでいいのかもわからなくないでしょう。

だからこそ、ブランディングはどんなビジネスにも必要な時代となるはずです。

ブランディングのメリット

このように、これまでのマーケティングの手法は通用しにくくなってきています。改めて、デジタルマーケティングの界隈でも、ブランディングが見直されてきているのです。

SNSは、個人メディアの集積地であり、デジタル時代のアテンション獲得の“一丁目一番地”になっていきます。メディア企業なら若年層の無料会員獲得の場にもなります。上手く使えばクチコミで信頼獲得もできます。ブランドも作れます。

そして、うまくブランディングができてくると、次のようなメリットがあります。

- ブランドが提供するものについて顧客に知ってもらえる

- 購買時に自社ブランドの購入を検討してくれる可能性が高まる

- 顧客が他ブランドよりも自社ブランドを好む可能性を高める

- 顧客が使用する自社ブランドの割合を増やす

- 顧客が他社に自社ブランドを推奨してくれる可能性を高める

ではどうやって、ブランディングを進めたらよいのでしょうか?

選ばれる理由を頭の中に残すには

ターゲット顧客の多くが「Instagramを日常的に利用していて、SNS内で多くの関連アカウントをフォローし、情報収集している」のであれば、Instagramが良いブランドとの出会いの場になりますよね。ターゲットがいるSNSや、ターゲットにリーチできるような仕掛けができるSNSを選定して、施策を遂行していくことが重要です。

このようにSNSを活用して認知を作り上げて「知られていて、選ばれる」状態を目指します。想起集合という心の引き出しに入り、かつ先頭に入っていること(第一再生知名)ともイメージできます。「そのブランドについて知っている状態」や「買いたいと思ってもらえる状態」「購入候補に入れてもらえる」を目指しましょう。

例えば、次のような方法があります。

1 クチコミで知ってもらう

アカウント運用以外にも方法はあります。それがUGCです。クチコミは信頼性が高く、態度変容も起こりやすい。これを有効活用しましょう。UGCはコントロールできませんが、一定の方向性や影響を与えることはできます。

SNS上での「買ったアピール」や「言ったアピール」で、購買後にクチコミによって推奨すること自体が、ブランド体験としても蓄積されます。商品・商品環境からの良い体験やクチコミによって消費者の感情を引き出し、ブランドの想いに共感してもらって、ブランドと消費者の情緒的なつながりを感じてもらうことに力を入れましょう。知人・友人からの推奨で知ってもらえることにもなります。

SNSでの評価がメディア関係者にも知れ渡ることで、PRによるパブリシティを得ることにもつながります。SNSでは、信頼性が高い知人や友人のクチコミを頼りにするため、情報接点の中で印象に強く残るようになると言われています。

2 多くの接点を持つ

ターゲットと多くの接点を持つことで、接触頻度を高く持てるため、「単純接触効果」を生みやすくなります。

また、SNSで上手く他社よりも認知ができれば「より知っているものを好きになる一貫性の法則」も働くようになるかもしれません。そうして、自社ブランドを選んでもらえる確率を高めるのです。

3 「いいね」、RT/リポスト、コメントを活用

いわゆるユーザー投稿へのコミュニケーションです。「いいね」されたらうれしいものです。顧客とブランドの関係を一歩近づけることができます。むやみやたらに「いいね」をつけるのはスパムと同等なので、ブランドについて言及してくれていたり、投稿がマッチするようなものを見つけて「いいね」をつけていくとよいでしょう。

4 SNS活用における追い風を利用する

SNSでは、追い風となるトレンドに乗ることが重要です。関連するトレンドやムーブメントに乗ったブランドは、SNSで語られやすいトピックでもあり、人々の注目が集まりやすいため、乗れるものは乗るという意識で取り組むとよいです。

例:ボタニカルトレンド、メンズコスメ、タピオカなど

5 各タッチポイントの体験をSNSに表出させる

お菓子屋さんを例にしましょう。タッチポイントは次のようなものがあります。

- 店舗、店員

- Webサイト、EC

- SNS

- テレビCM

- パンフレット

- 広告

- クチコミ

Appleはユーザー体験のすべてにこだわりがあることで有名ですよね。新商品発表のワクワク感、開封の儀や、行列のワクワク感、店員とのフレンドリーな接客、いずれもブランド体験になるのです。

評判の増幅装置・伝達装置としてSNSの影響が大きくなっていますので、「あらゆるタッチポイントでクチコミが創出できないか?」の観点で施策のアイデアを考えるとよいでしょう。

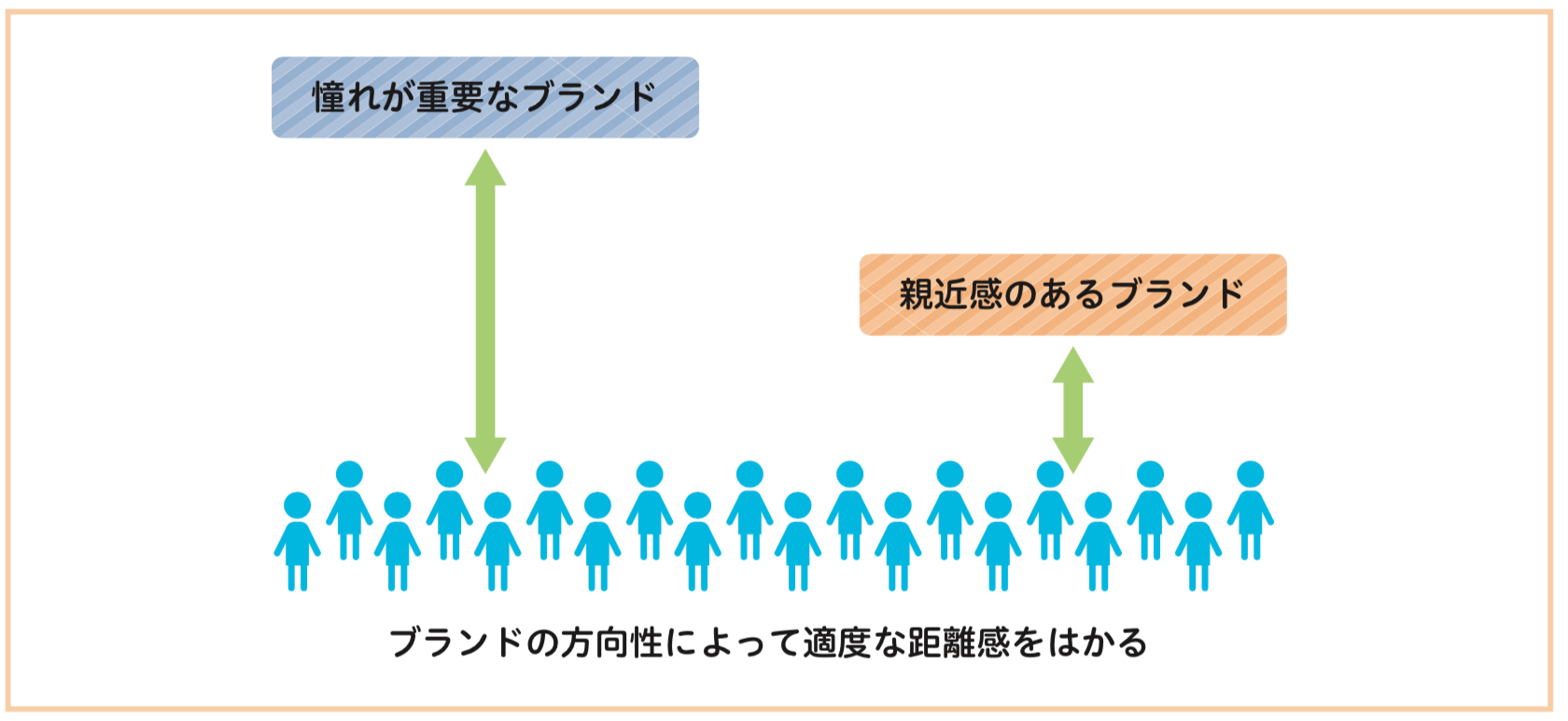

6 ブランディングの方向性でSNSでの振る舞いを変える

憧れを作るべきブランドが、共感を作って距離感を縮めるのはよいことでしょうか?

ブランドによっては、ユーザー投稿をRTしたり、「いいね」しない選択肢を取ることもあります。ブランドとして「フォロー/「いいね」/RT/引用RT/リプライ(返信)」ができるかできないかで、UGCを生むための取ることができる手段が変わります。

幻想的だったりブランドに対する憧れを持たせることによってブランド価値が高まる場合であれば、ユーザーとの一定の距離感が必要です。その場合には、直接コミュニケーションを積極的に取りに行くことは、ブランドの見られ方が変わってしまうことになりかねません。神秘性を守り、なかなかお目にかかれない感じを演出するとよいでしょう。

例えば、Appleは企業公式アカウント運用をがんばるのではなく、人々に語らせる商品発表会などのソーシャルメディアマーケティングを仕掛けています。ブランドに合わせて位置関係や距離感を設計することが大切です。よって、企業アカウントが個人アカウントのように運用するのであれば、この危険性を考慮する必要があるのです。

一方で、親近感がプラスに働くのであれば、積極的に引用リツイートやリプライが可能になります。ソーシャル上のコミュニケーションとブランド価値がどのような関係かを考慮して、コミュニケーションの施策を図りましょう。

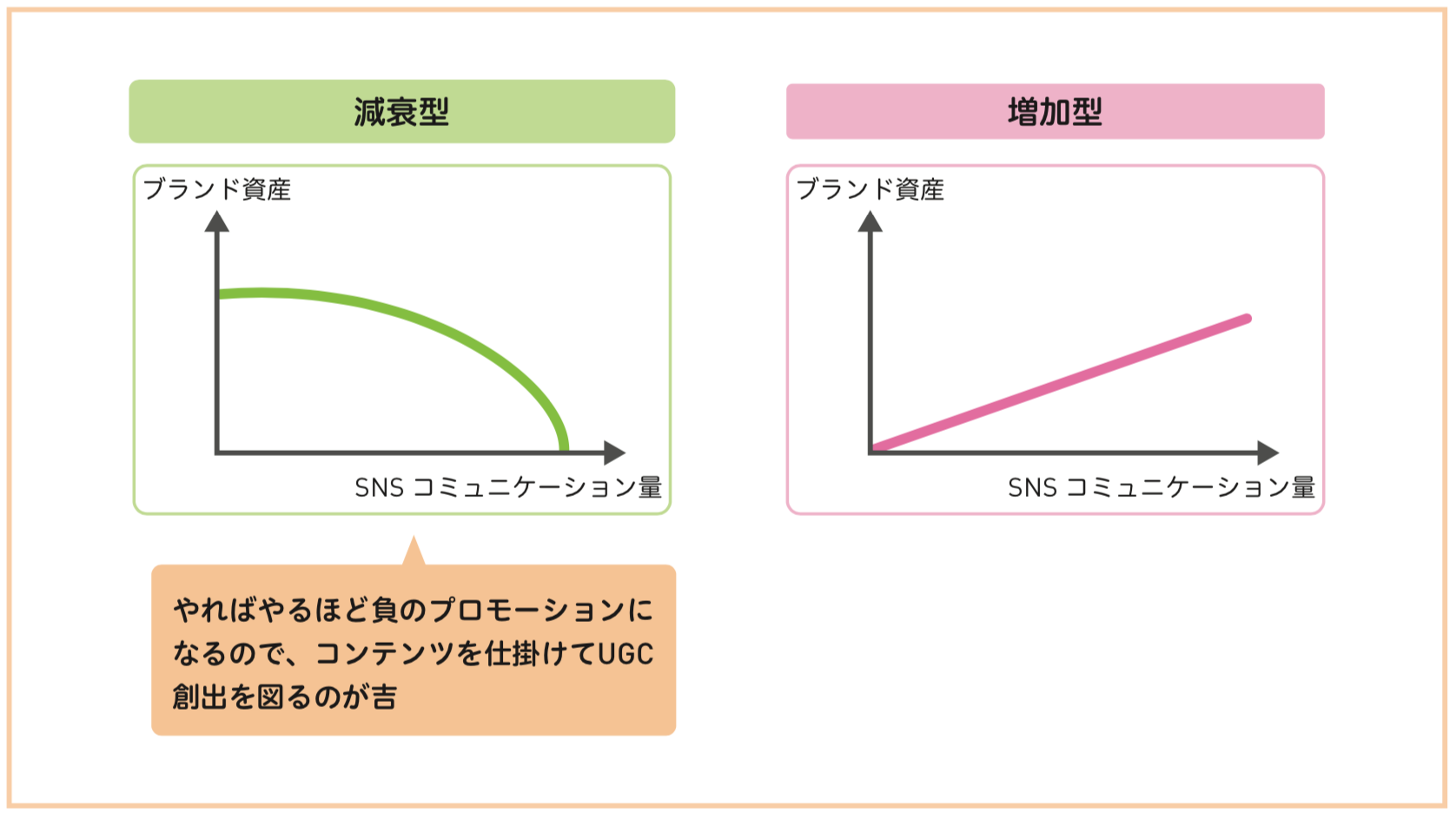

アカウント運用のコミュニケーションはブランディングによって左右されます。これらを「BC理論」で解説します。

減衰型は、SNS上でのコミュニケーション量が増えれば増えるほどブランド資産が落ちていくパターンです。ラグジュアリーブランドなどの希少性が重要なファクターであったり、幻想的なブランドを作っている場合に該当します。

一方、増加型は、日用品やエンタメなど、SNS上でのコミュニケーション量が増えれば増えるほどブランド資産も増えていくパターンです。この場合は、積極的に施策を仕掛けていって接触頻度を高め、好意を形成していくことが有効でしょう。

例として、音楽業界では、“「いいね」を押すためだけのアカウント”というものがありました。アーティストや楽曲についてのUGCをエゴサーチで見つけて、積極的に「いいね」をつけてコミュニケーションを図っていく戦術です。ユーザーは通知で「いいね」をつけてくれたことに気づくので、より愛着を持つようになる効果があります。

7 SNS時代にはエゴサーチできるネーミングをつける

SNS時代は、ブランドの独自性のあるネーミングの重要性が高まっています。SNSで検索するようになっているので、同音多義だとノイズに埋もれてしまいます。Google検索ではうまく上位表示されて見つけてもらえることもありますが、SNS検索はそのような検索アルゴリズムが働いていないので、基本的には埋もれてしまいます。

SNS時代には、商品・サービスの評判もSNSで検索されています。造語でないと検索に引っ掛からず、ノイズに埋もれてしまい探せなくなります。購買後には、買ったブランドが一番よかったと思いたいがために、SNS検索でクチコミを見て安心して、ロイヤリティを深める人もいるでしょう。このようにレピュテーションを確認して、ブランドへの態度(好き嫌いなど)を決めることもあります。

また、ブランド名をSNSを通じて人々に知らしめることができると、指名検索が起こるようになります。昔ながらのSEO狙いのサイトですと、一般検索の対策ワードが含まれていて、「一般検索名称.net」のようなものも多いでしょう。

以下の観点でネーミングを検討するようにしましょう。

- 発音が容易か

- 入力負荷のない文字の羅列であること

- オンラインで検索しやすいか

- 差別化され、ユニークか(検索時にノイズに埋もれない・急上昇ランキングにも乗れる)

- シンプルで覚えやすいこと読みやすいか(文字から発音がわかるか)目立つか

- 覚えやすいか

せっかくの印象に触れてもらえなかったら意味がありませんし、あらゆるタッチポイントでの印象の記憶を束ねやすいように、検索で埋もれないネーミングを心がけましょう。

また、固有名詞になっていないと、トレンドワードランキングや検索ワードランキングで捕まえてもらいづらいというデメリットもあるので、気をつけてください。

おわりに(敷田 憲司)

SNSを企業アカウントで活用するとなると、一般ユーザーのような気軽さで運用することはできなくなります。投稿内容に倫理性が求められますし、会社の上層部からは業務として一定の成果も求められるでしょう。

私もSEOやWebマーケティングを手掛ける仕事柄、現場のSNS担当者の方から、そういったお悩みの声を直接お聞きします。

SNSの運用で一番大切なのは「SNSはユーザーありきのメディア」であることを、十二分に理解して運用することです。SNSを通じてユーザーとコミュニケーションを図るからこそ、長期的な運用で関係性が深まり、「信用」も得られるのです。

SNSマーケティングといえども、基本は「人と人とのつながり」ですから、現実世界と何ら変わらない真摯な態度で臨みましょう。

最後に、執筆にご協力いただいたすべての方に感謝するとともに、本書がSNSマーケティングに携わる方々に活用され、“バズを生み出すための第一歩”になれば幸甚です。

最後に著者より

SNSなどで書籍の感想をいただけるととても嬉しいです! ハッシュタグは「#1億SNS」でして、こちらをつけていだければ随時返信いたします。

ご購入はこちら『1億人のSNSマーケティング』から。よろしくお願いします! また、気になる方のために目次も紹介します。

同書の目次

————————————————————

■CHAPTER1 SNSマーケティングの「本質」

————————————————————

01 SNSマーケティングのおさらい

02 SNSマーケティングの転換期

03 SNSマーケティングの「本質」を捉える

04 各SNSの特性の違いと使い分け

05 SNSマーケティングによくある7つの誤解

————————————————————

■CHAPTER2 SNSを活用する「戦略づくり」

————————————————————

01 SNSマーケティングのKPI設計

02 SNSを活用したブランディング

03 ビジネス別のSNS戦略

04 SNSを成功させる組織づくり

————————————————————

■CHAPTER3 「シェア」されるための法則

————————————————————

01 SNSは評判の増幅装置

02 シェアされる(信用される)経営を心がけよう

03 シェアされるコンテンツとディストリビューション

04 シェアしたくなる心理

————————————————————

■CHAPTER4 SNS別の最新活用法

————————————————————

01 購買行動への導線を強化するInstagram

02 クチコミ拡散の起点になるTwitter

03 目的設計が活用のカギになるYouTube

04 独特の文脈を持つTikTok

05 画像検索の場として利用されるPinterest

06 親密なコミュニティが形成されるFacebook

07 企業顧客のCRMに活用できるLINE

————————————————————

■CHAPTER5 「成果」につなげる分析方法

————————————————————

01 人々の思考や行動はソーシャルデータに反映される

02 運⽤アカウントの分析

03 クチコミ分析のポイント

————————————————————

■CHAPTER6 「語られるコンテンツ」の作り方

————————————————————

01 コンテンツのさまざまなタイプ

02 インフルエンサーを使ったマーケティング

03 UGCに火をつける「PGC」

04 シェアされやすいコンテンツの構築

05 SNSをペイドメディアとして活用する

06 SNSの動画広告

07 SNSを活用したキャンペーン

08 Twitterのフォロワーを増やす施策

————————————————————

■CHAPTER7 SNS検索とユーザーの検索行動

————————————————————

01 Google検索とSNS検索

02 SNS検索とエゴサーチ

03 SNSが提供する検索機能

04 SNS検索とユーザー行動

05 SEOとSNSの「指名検索」