SNSでバイラルを起こす再現性の高い方法、考え方【事例あり】【書き起こし】

2020/06/22

どうも、ガイアックスの重枝です。今日はバイラルが起こる仕組みについてお話します。この仕組みを理解するとバイラルの再現性を限りなく高めることができます。

※本記事は「ガイアックス ソーシャルメディアラボ」の公式YouTubeチャンネルで配信した内容を書き起こしてまとめたものです。

1. バイラルが起こる仕組み

前回バズとバイラルの違いについてお話ししました。今回はバイラルです。つまり、一気に投稿が何千リツイート、何万リツイートと拡散されていく状態ですね。

このバイラルがなぜ起こるかは、共感を得る仕組みやテンプレートの使い方などで色々と説明することができますが、今回はバイラルが起こるメカニズムの一番本質的な部分についてお話します。

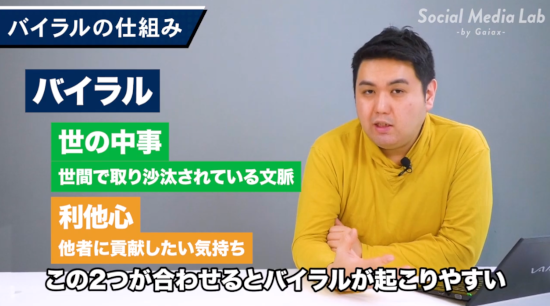

バイラルを起こす二つの要素

バイラルが起こる原因として一番コアになるものには、2つの要素があります。一つは世の中事、もう一つは利他心です。

世の中事とは、今世間で取りざたされている話題や皆さんの頭の中にある世の中の文脈のことですね。

利他心とは、他者や自分の属するコミュニティに貢献したい気持ちのことです。この2つが合わさるとバイラルは非常に起こりやすくなります。必ずではないですが、再現性が非常に高まるということですね。一つずつ説明しましょう。

世の中事とは、今、世間で取りざたされている話題

まず世の中事とは、皆さんが問題だと思っていることや、信じていることです。特に最近の話題がいいです。例えば今、動画撮影時点ですと新型コロナウイルスが流行っているので、今の世の中事といえば新型コロナウイルスで、この文脈にのせることが重要です。

利他心とは、他者に貢献したい気持ち

もう一つが利他心ですが、他者に貢献したい気持ちは、実はポジティブなバイラルでもネガティブなバイラル(炎上)でも、実は同じように働きます。利他心に世の中事がうまく合わさるとバイラルが起こりやすくなり、同時に炎上も起こりやすくなります。

2. 事例①:全農広報部【公式】ツイート

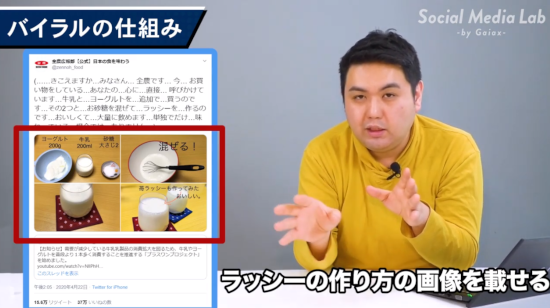

事例で見ると一番分かりやすいですね。最近バイラルを起こしたのが、全農広報部【公式】の4月22日のツイートです。

(……きこえますか…みなさん… 全農です… 今… お買い物をしている…あなたの…心に…直接… 呼びかけています…牛乳と…ヨーグルトを…追加で…買うのです…その2つと…お砂糖を混ぜて…ラッシーを…作るのです…おいしくて…大量に飲めます…単独でだけ…味わっている…場合では…ありません…) https://t.co/QbZKNOpAJf pic.twitter.com/Q2k1bOyPcs

— 全農広報部【公式】日本の食を味わう (@zennoh_food) April 22, 2020

コピペやテンプレといわれるものにラッシーの作り方を当てはめ、画像を載せたツイートです。

このツイートはなぜバズったのでしょうか?普段ならバズるような内容とはいえませんが、これがまさに世の中事だったのです。

全国の学校が休校で給食がなかったため、牛乳が大量に余り、捨てられていたのです。一般家庭で牛乳の消費量を上げることが喫緊の課題である、と多くの報道がされていました。

ですから皆さんの頭の中には、「牛乳が無駄になっている、酪農家を助けなければ」という問題意識があったわけです。これが世の中事です。そこに全農がラッシーの作り方を投稿しました。しかもこれは元々農林水産省のツイートです。

この投稿を全農さんが引用しながら、ラッシーの作り方を投稿したことで、世の中事に乗っかり、さらに利他心を刺激する結果になりました。この事例における利他心とは「牛乳の消費を助けたい、酪農家の苦境を救いたい」ということです。

世の中事と利他心が合わさって、さらにラッシーの作り方のようにすぐに試せる方法で利他心を簡単に実現できたので、バイラルが起こったわけです。これが、例えば「コロナの止め方」や「ワクチンの作り方」のような途方もなく大きな話だとしたら、自分でワクチンは作れないのでバイラルが起こりにくかったでしょう。

でも、ラッシーならすぐに試せますよね。ヨーグルトに砂糖を混ぜておいしいラッシーができる。これなら簡単だしやってみよう、しかも牛乳の消費を助けるという正義があります。「やってみよう」かつ「他の人にも広めて牛乳の消費を勧めよう」という気持ちが働いて、世の中事と利他心が合わさったということですね。

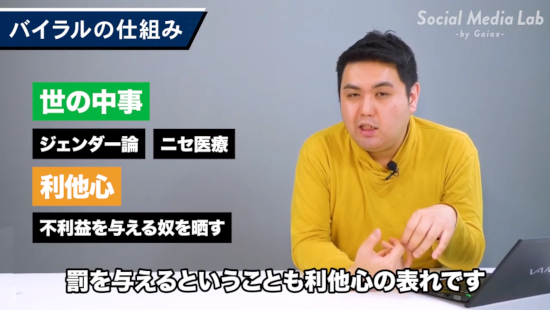

3. 炎上も同じメカニズムで起こる

実は炎上も同じメカニズムです。最近は炎上しやすいネタがあり、例えば、性別役割分業やジェンダーなどですね。なぜ炎上しやすいかというと、世の中の関心事だからです。他にも、例えば人の命がかかっているときにニセ医療の投稿をすると炎上しやすいのですが、これも世の中事だからです。

ジェンダーバイアス(性別の違いによる固定概念)に基づいて、「特定の性別や性的嗜好の人に不利益を与えているような人は晒してしまえ、罰するべきだ、それが社会のためだ」という利他心が働いて炎上するわけです。罰を与えることも利他心の表れです。つまり正義感ですね。

ニセ医療についても同様です。「ニセ医療に引っかからないように警告してあげよう」という投稿が拡散されることがあります。実際に炎上についての研究でも、炎上する投稿をする、またはそれに賛同する人々の多くの動機は正義感で、世の中事と合わさることで炎上することが分かっています。

ほかの商品でも同じことが、特にこの新型コロナショックの影響で起こっています。「経済や流通が止まって大量の食品が余っています。この消費を助けてください」といった投稿がよく話題になりますよね。

他にも、「不要不急だけれども脈々と受け継いできた技術が失われる」あるいは「工場が潰れそうだから製品を買って支えよう」という内容はバズリやすくなっています。

今なら、このような状況はビジネスに結びつけることができます。もちろん嘘はいけませんが、苦境に陥っている方たちはバイラルの仕組みを研究してコンテンツに活かせば、ビジネスを救うきっかけになるかもしれません。

4. 事例②:犬の保護シェルターの引用ツイート

最近、私のツイートでバズったのが、ABC ニュースのツイートを私が引用したものです。フロリダの犬の保護シェルターにいた犬が一匹残らず新しい飼い主の元にもらわれていき、すべてのケージが空になりお祝いしたというニュースです。

フロリダの犬の保護施設で、史上初めて全ての犬が貰われていったことを空のケージの前で祝う施設のボランティアスタッフ。新型コロナの外出制限のお供に、犬の需要がすごく上がっているらしい。 https://t.co/aAdP6mNyBI

— 重枝義樹 / しげえだよしき (@SGDYSK) April 16, 2020

ボランティアスタッフたちがケージの中に一人ずつ入り、拍手でお祝いしている動画ですが、これがリツイート1万件を超え、インプレッション(表示回数)も300万ほどになりました。同じニュースで引用ツイートをした人は他にもたくさんいましたが、反響は50~100リツイートほどでそこまで多くありません。その理由は引用の仕方にあります。

他のツイートは、「保護シェルター開設後初めて、犬がすべてもらわれていき施設が空になった」という部分にフォーカスしています。

一方、私のツイートですが、元々このニュースは「新型コロナの外出制限によって、犬の散歩を楽しみ、犬を可愛がって慰めにする人が増えたから、その施設で初めて犬のケージが空になった」という内容でしたので、それをツイートに込めたわけです。

そうすると、この内容は世の中事になりますよね。犬が全員もらわれていった事実だけなら、犬好きの世の中事ではあるけれど、世間の世の中事にはなりません。

「犬好きの人の世の中事」から「みんなが共通して感じる世の中事へ」

新型コロナや外出制限という言葉で初めて、世間の世の中事になるわけです。さらに、犬たちがみんなもらわれていったという良いニュースをみんなに伝えたい、分かち合いたいという利他心でシェアされたということです。利他心があっても世の中事の部分が弱いツイートは多いです。

私のツイートは、世の中事を込めたので多くリツイートされる結果になりました。ですから、全く同じ状況でもどのような文脈を捉えるかで結果が全く変わり、バイラルするかどうかが決まるわけです。今回はバイラルがどのような仕組みで起こるのか、その根本的な部分についてお話ししました。

5. 最後に

本記事の内容は「ガイアックス ソーシャルメディアラボ」の公式YouTubeチャンネルでも配信しています。

同チャンネルではSNSマーケティングの基本から、世の中で話題のケーススタディを取り上げて分かりやすく解説しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします!

この記事を書いた人:重枝義樹