企業のnote活用、基礎知識とメリット、事例5選まとめ!話題のnoteを活用しよう

2020/08/05

最近、noteで書かれた記事を見かける機会が増えたという方は多いのではないでしょうか。既存のブログやSNSとも違うnoteは、法人向けサービス開始以来、企業アカウントが急増中の今注目のプラットフォームです。

今回はなぜ企業はnoteを利用するようになったのか、また法人向け機能にはどのようなものがあるのかなど、まだあまり知られていないnoteのメリットに迫ります。すでに活用中の企業事例もあわせてご紹介しますのでお見逃しなく。

- ■目次

- 文章や写真、音声を投稿できるメディアプラットフォーム「note」とは

- 企業がnoteを活用するメリット4つ

- 企業によく使われるnoteの機能

- noteを活用している企業の事例5選

- まとめ

1. 文章や写真、音声を投稿できるメディアプラットフォーム「note」とは

noteとはなにか

noteは文章や音声、動画などを配信できるプラットフォームです。テキスト、画像、つぶやき、音声、動画という5つの投稿形式があります。

ほかのSNSやブログと違うのは、複数の記事をまとめる「マガジン」機能があることや、課金機能がある点です。作品を販売できるだけではなく応援したい作り手に「投げ銭」できる機能があり、クリエイターに寄り添ったサービス設計になっています。

昨今では、個人だけではなく企業が活用する事例が増えています。

ユーザー数の増加の背景

https://note.jp/n/n705929417079

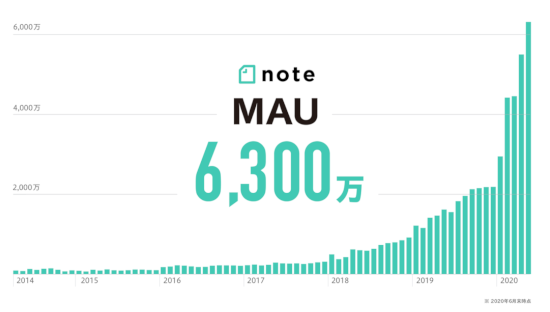

noteのサービス開始は2014年。2020年6月には、月間アクティブユーザー数が6,300万、会員登録数は260万人を突破したことが発表されました。急激に利用者を増やしている背景を考察していきます。

noteのミッション

noteは、「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」というミッションのもと、クリエイターの使いやすさや続けやすさを何よりも重視しています。

こういった思想が表れている一例として、一般的なコンテンツプラットフォームと異なり、広告やアクセスランキングがありません。こういった仕組みは「数字」目的のコンテンツの増加や、プラットフォームをハックするテクニックの横行につながる可能性があります。

その点noteは、作り手の「伝えたい」「表現したい」という純粋な想いが反映されたコンテンツが集まりやすくなっているといえるでしょう。その結果、良質なコンテンツが多く集まり、多くの利用者の支持を集めているのです。

また、弊社ソーシャルメディアラボの公式YouTubeチャンネルの動画でも解説したのですが、従来のブログサービスでは露骨にビューを狙ったゴシップを取り扱う質の低い投稿が増えていたり、アフィリエイトなど商業目的で記事を量産しSEOをハックし、大手検索エンジンの検索上位をある意味「汚染」している状況が見受けられます。

そういったコンテンツと比べて、noteは記事の質勝負となる点がユーザーに評価されています。従来ブログと同様に戦わざるを得なかった企業も、そんなnoteを使うことでnote内のコミュニティやnoteと親和性の高いTwitterなどのSNSのなかで情報を届けることができます。

参考:だれもが創作をはじめ、続けられるようにすること|深津 貴之 (fladdict)|note

様々な人の「生の声」を届ける場所

特に2020年4月~5月にユーザー数が大幅に伸びたのは、新型コロナウイルスの影響があります。医療従事者や感染者などコロナの最前線にいた人々、飲食店などビジネスに影響を受けた人々が、社会に自らの声を届けたいという思いで、noteで情報発信をしていました。

それ以外の一般の人々も、自粛生活の中でさまざまな生活の変化を強いられていました。その中でnoteは、休校中の生活をどう過ごすか、テイクアウトが利用できる飲食店がないか、といった情報収集に適したツールだったのです。

noteとしても、新型コロナウイルスの影響で休校する学校が増えたことを受け、後述する有料プランを学校向けに無償提供するなど、情報を届けたい人を支援しています。(学校に加え、地方公共団体向けにへの無償提供もしている)

参考:学校から子どもや保護者への発信を無償支援する「note pro学校プラン」をはじめます。|note株式会社

企業によるnote活用も盛んに

利用者が増えたのは個人だけではありません。2019年3月から提供が始まった法人プラン「note pro」の利用法人数も半年で1,600件に達しています。

オウンドメディアほど労力がかからず、コーポレートサイトにコンテンツを追加するよりも気軽で自由度が高いnote。note proでは企業活動に必要な機能も強化されているため、法人として利用しやすくなっています。

機能などについては、後ほど詳しく解説します。

参考:最短1週間でオウンドメディアを開設!法人向けサービス note pro の提供を開始。|note公式

2. 企業がnoteを活用するメリット4つ

なぜ、noteを活用する企業が増えているのでしょうか?企業がnoteを使うメリットをまとめます。

①noteユーザーに見てもらいやすい

noteにコンテンツを投稿することで、既存のnoteユーザーにコンテンツを見てもらいやすくなります。これは、TwitterやInstagramに投稿することで、そのサービスを利用しているユーザーに見てもらえるのと同じ現象です。

企業サイトに毎日アクセスするという人は少ないのに対し、noteには前述の通り多くの既存ユーザーがいます。ハッシュタグや関連記事表示から、興味や関心の近いユーザーにコンテンツを発見してもらう確率が上がります。

②拡散、SNSでシェアされやすい

例えば、自社のサイトに素晴らしい創業ストーリーを載せ、読んだ人が「ぜひほかの人にも読んでほしい、シェアしたい」と思ったとします。しかしそこにSNSへのシェアボタンがなければ面倒になってしまうかもしれません。また、気軽にシェアするには内容が重いと感じてしまったら、そこでやめてしまう人も多いでしょう。

その点、note上の記事であればSNSへの導線がきちんとあり、シェアされたnoteの記事を見る機会は多いので、シェアするハードルが低く感じられます。

同じ内容でも、より気軽にシェアできるのです。

③ファンやコミュニティを作りやすい様々な機能がある

noteにはほかのSNS同様にフォロー機能があります。また、アカウントのフォローだけではなくマガジンごとのフォローも可能。好きなコンテンツだけをフォローできるため、ファンが増えやすくなります。

マガジンの有料定期購読機能や、2020年2月に提供開始された月額会費制のコミュニティを手軽につくれる新機能「サークル」など、コミュニティ運営にも最適な機能が充実しています。

④コンテンツごとの課金機能がある

さまざまな課金機能があるのがnoteの特徴の一つです。記事や画像を単品から販売できるのに加え、最初は無料で公開したものを後から有料にしたり、記事内の文章の途中から有料にしたりすることもできます。

実際にnote proの利用企業の中でも、メディアや出版社などもともと優良なコンテンツを持つ企業が多くのフォロワーを集めています。このような企業にとっては、noteでコンテンツをマネタイズできるようになればビジネスに大きな意味を持つでしょう。

3. 企業によく使われるnoteの機能

noteをすでに活用している企業、これから活用する企業が知っておきたい、企業活用において役立つ機能を紹介します。

法人利用なら検討したいnote pro

企業向けの有料プラン「note pro」では、月額50,000円で以下のような機能を利用できます。

- 独自ドメイン

- 独自ロゴ

- テーマカラーのカスタマイズ

- 分析ツール

オウンドメディアほどの自由度はなくとも企業のブランドを打ち出しやすくなり、分析ツールを使えば記事の読了率やスキ率も確認可能です。より詳細な分析をしたい場合はGoogleアナリティクス利用のオプションもあります。

ゼロから自社サイトを立ち上げるよりも手軽で、導入運営のサポートやnoteの書き方勉強会などが設けられており、フォロー体制も万全。有料にはなりますが、企業にとってのメリットは大きいでしょう。

企業運用でよく使われる、知っておきたいその他の機能

①SNSアカウント・Webサイト連携

すでに自社サイトやほかのSNSを運用している場合、noteに簡単に連携をさせることができます。

TwitterとFacebook以外にnote proのみの機能としてYouTube、Instagram、LINE、また自社サイトへのリンクの表示も可能です。

②マガジン機能

noteの特徴的な機能「マガジン」は、新聞や雑誌のスクラップのようにコンテンツをまとめておける、共有ブックマークのようなものです。自社の商品紹介や社員インタビューなど異なる内容をカテゴリー別に分類したいときや、自社のファンが書いてくれたnoteを一箇所にまとめるときに便利です。マガジンに追加できる記事数に制限はなく並べ替えも簡単です。

マガジン自体をフォローでき、有料と無料の設定も可能。ファン向けに毎月一定数の記事を作成し、定期購読マガジンにするといった使い方もできるでしょう。

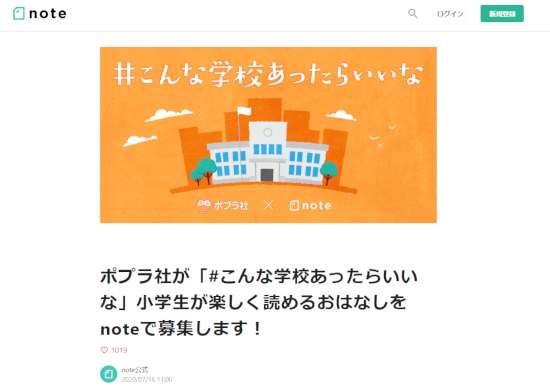

③コンテスト&お題

https://note.com/info/n/nd23fdc245225

noteコンテストとは、特定のテーマに沿った文章、イラスト、写真などの作品を募集、クリエイターはハッシュタグをつけて作品を投稿、優秀な作品を表彰するというものです。

一定期間に多くの投稿が集まるので、企業が主催すれば、製品・サービスの宣伝・認知度アップやブランディングにつながるほか、コラボレーションしたいクリエイターの発掘なども期待できます。

企業としてコンテストを主催する以外にも、noteの運営が設定したお題を活用することも可能です。

お題機能とは、noteが提供してくれる記事のテーマのようなもの。投稿のテーマが思いつかない時や既存の読者層以外にも記事を読んでほしいときに便利です。自社のサービスや商品の文脈にあったお題であれば、ブランディング的な効果が得られる可能性も。

お題の中には、「#名前の由来」のような、個人も企業も書きやすいテーマが数多く用意されています。この場合は会社名でもいいですが、一風変わった会議室の名前について紹介するのもおもしろいでしょう。社内のカルチャーを外部に発信する機会になるかもしれません。

④ 他サービスとの連携

最近では採用活動にnoteを活用する企業も増えています。2019年6月からは求人情報を記事内に埋め込む機能が追加されました。自社に興味のある人材を集められるため採用後のミスマッチを防ぐことにもつながります。

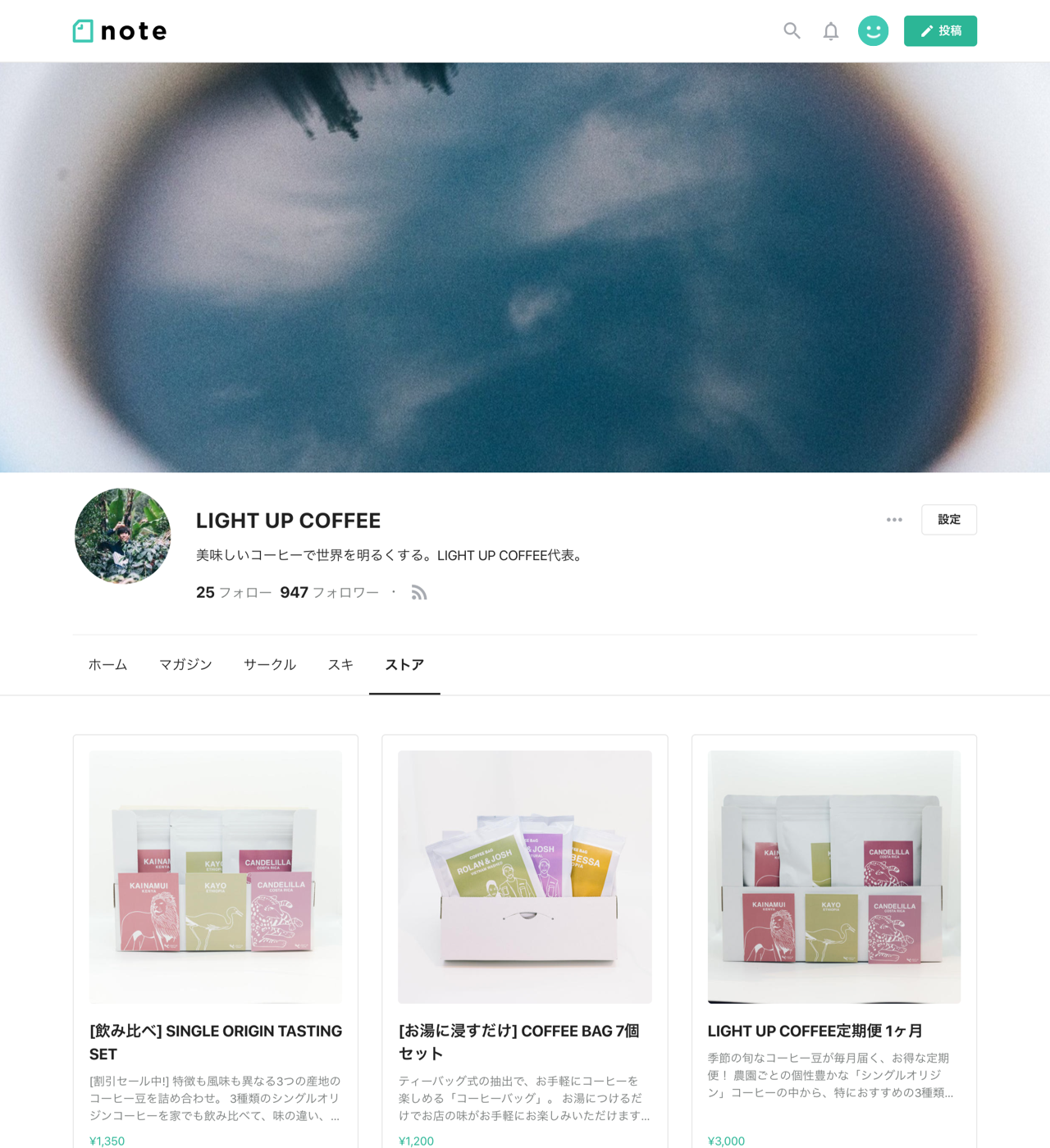

さらに2020年2月には「ストア」機能がスタートしています。クリエイターがECサイトで販売する商品を、note上の「ストア」タブ内に一覧表示することが可能になりました。現在STORES、minne minne by GMOペパボ、BASEなどが提携しており、これによりECサイトへの導線がよりスムーズになり、購入されやすくなることが期待できます。

参考:https://note.jp/n/na66380adc503

https://note.com/info/n/ne5cffaa12941

4. noteを活用している企業の事例5選

事例1:キリンビール

https://note-kirinbrewery.kirin.co.jp/

2019年開設のキリンビール公式アカウントは、1万人以上のフォロワーを持ち、noteを積極的に活用する大手企業のひとつです。製品の魅力や楽しみ方、そのときどきの特集にそったコンテンツを発信しています。投稿数はランダムですが、月最低1回、コンテストやイベント開催時などは10本近くの投稿がされています。

コンテストも定期的に開催しており、2019年には出版社のポプラ社とコラボした「#夜更けのおつまみ」投稿コンテストの入賞作品が書籍化されるなど、他社とのコラボにも積極的です。

このほかテーマごとのマガジンには、おつまみレシピ紹介の「私の晩酌セット」、コロナ禍に苦しむ飲食店や生産者への取り組みといったものから、キリンビールのコンテンツを紹介したほかのユーザーのnote投稿をまとめたマガジンもあります。

https://note-kirinbrewery.kirin.co.jp/m/m63b86f2320c6

事例2:ベーシック

Webマーケティングメディア「ferret(フェレット)」などを運営するIT企業のベーシックは、2018年からnoteの利用を開始しました。大きな特徴は、社員からの情報発信をnoteマガジンに集約していることです。

会社として社員のnote発信を支援しており、最初にしっかりとミッションを設定、その達成度を人事評価に連動することで投稿の本数と質の維持に成功しています。企業としてコンテンツ制作をせずとも、社員が情報発信しやすい仕掛けを作ることで、企業アカウントとして十分に機能する可能性を示している例といえます。

ベーシックにはこれまで、サービスは世間に認知されていても、会社の知名度が低いという課題がありました。しかしnoteの活用によって、今では応募者数の増加、内定承諾率の向上、さらには離職率の低下という効果が出ているそうです。

関連記事:正社員の1/3がTwitterにアクティブ。ベーシックが全社を巻き込むTwitter活用で、成果を上げるまで

参考:https://biz.note.com/n/n852c06c597c5

事例3:ひふみ投信(レオスキャピタル)

投資信託「ひふみ」を運用するレオス・キャピタルワークスは、2019年にnoteを開設し現在フォロワーは9,500人以上、2020年の投稿頻度は月3~6回です。難しく思われがちな投資やお金について、「資産作りはじめの一歩」や「子どもに伝えたい、お金のこと」といった、読みやすいコンテンツが多くの読者を獲得しています。

https://labo.rheos.jp/n/n1855c3e32589

https://labo.rheos.jp/n/ne2f4928d8938

2020年5月の投稿コンテスト「#ゆたかさって何だろう」では1か月で約23,000件を超える投稿が集まりました。このコンテストのテーマは「人生における幸せの価値やこれからの生き方」でした。これほどの反響があったのは、新型コロナウイルスの影響で多くの人々がまさに生活や価値観の変化を感じているタイミングだったからでしょう。

このように、人々の関心に沿った「書きたくなる」コンテストは、企業を身近に感じたり、好感の形成などにも繋がりそうです。

事例4:Voicy

「声のブログ」とも言われるボイスメディアVoicyは2018年からnoteを開始、フォロワーは約500人です。投稿回数は最低月1回、イベント開催時は特集が組まれたため月20回を超えることもありました。

コンテンツは特定の番組を紹介するものから、テーマに沿ったおすすめ番組まとめのほか、サービスの裏側やファンの声を集めたものなどさまざまです。

https://note.com/voicy/n/nc0cd882557cf

事例5:Netflix

オンラインエンターテイメントサービスNetflixのnoteは2019年開始、フォロワー数21,000以上を誇ります。投稿頻度は、注目作品の投稿などが増えた12月をのぞくと月1~3回です。「中の人」によるサービスを楽しむための裏技や、映画監督への独自インタビューなど、ファンにはうれしいコンテンツを提供しています。

https://note.com/netflix/n/n41c927a5c976

https://note.com/netflix/n/n795a7c949815

5. まとめ

以上、noteの法人向け機能、活用のメリットをご紹介しました。

「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」というミッションを体現するべく、noteには個人・企業を問わず利用しやすい仕組みが数多く用意されています。

法人向けサービス「note pro」では最短1週間で企業サイトを構築することができ、導入サポートや勉強会、担当者同士の交流会もあります。自社の製品やサービスに興味を持つ人にダイレクトに情報を届けられるnote、ぜひ活用してみてください。