SNSでの誹謗中傷「SNSいじめ」のメカニズム【書き起こし】

2020/08/21

どうも、ガイアックスの重枝です。本日はSNS・ソーシャルメディアと誹謗中傷の関係についてお話ししたいと思います。

※本記事は「ガイアックス ソーシャルメディアラボ」の公式YouTubeチャンネルで配信した内容を書き起こしてまとめたものです。

1. SNSでの誹謗中傷

SNSでの誹謗中傷はなぜ起こるのか?

最近、某リアリティ番組が話題になりましたが、本日はどうすれば我々のSNS発信にそこから得た知見を生かせるかというお話です。ですから、あえて番組名や特定の亡くなった方の名前は伏せたいと思います。

まずSNSでの誹謗中傷、いわゆる「SNSいじめ」はなぜ起こるのでしょう。いじめる側の性格が悪い、悪人だから、という答えは半分だけ正しいです。

意外に思われるかもしれませんが、恐ろしいことに、誹謗中傷の多くは正義感によって起こるのです。

そのリアリティ番組の中である問題が起こった際、出演者に「やめろ」、「あなたがいなくなるといい」と批判がぶつけられました。傍から見ると誹謗中傷ですが、その視聴者にとって番組は自分の人生や生活の一部で、「その中の和を乱す者は許さない」という発想になるわけです。ほとんどの誹謗中傷はこういった正義感が原因といってもいいかもしれませんね。

ほかには、おもしろ半分で、他人を引きずり下ろす快楽を得たいということもあります。ですが、それも正義感が土台にあります。「自分は正義を実行している」という安心感があるから、相手を口汚く罵り、叩くことができるのです。

これは人間の本性のようなもので、一種の村八分です。人間はコミュニティの中の秩序や平和を保つことを非常に重視し、その正義感から行動するわけです。

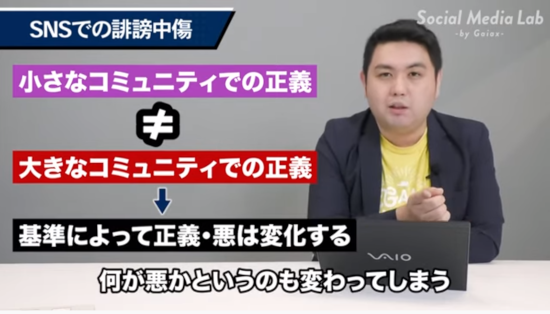

小さなコミュニティでの正義≠大きなコミュニティでの正義

今はネットの時代になり、一気にそのコミュニティの範囲が大衆の視線に晒されるようになりました。ですから、自分が想定するコミュニティの中で正義を行使していたつもりが、実は想定以上の範囲に影響が広がっていた、ということが起こります。

この村の論理だと正義だったことが、より大きいコミュニティの中だと犯罪や悪になる、というのはよくあることですね。つまり、基準によって正義・悪は変化する。

今回のリアリティ番組は、男女の生活を見る番組ですよね。その中の「和を乱すことを正す」のが正義だったのが、出演者の自殺によって急に構図が書き換わりました。その出演者の行動がネット上で批判や誹謗中傷されたから、自殺してしまったという事実によって、それまでの正義/悪の構図が変わったわけです。

そうすると、今まで正義の側だった人が急に悪者になる。今まで正義感でその出演者のことを叩いていたのが、急に自分が叩かれる側になったとたん、SNSのアカウントを消したりツイートを削除したり、といった行動を始めました。

彼らにとっては、「まさかこんなことが起こるとは」という感覚です。なぜなら「自分たちが正義だ」と思っているからですね。

いじめる側の理屈=普通から外れたら叩くことが正義

多くの学校いじめも、このような動機で起こることが多いです。

例えば「キモイ」「ハゲ」「デブ」のような相手の属性や特徴をけなす言葉遣いですが、学校の中だと実は正義だったりします。学校の中ではいわゆる「普通」というものが想定されています。ほどほどの身長や体格、偏差値50ぐらいの学力、といった「普通」です。

特に日本の学校の場合は、この「普通」から外れたら叩くことが正義になりやすい。しかし、相手が自殺すると、急に社会問題になって正義の基準が変わるという構図ですね。

ネットのいじめも同じで、いじめる側は「相手が死ぬんじゃないか」、「自殺するんじゃないか」とは思っていません。そう思っている人もいるでしょうが、その村の論理で生活している限りは、周りに同調しないと自分がいじめられる側になりますから、言い出せないのです。

いざ相手が自殺して、社会の論理が外から持ち込まれると「自分は本当はいじめるのは嫌だった」と今さら言うわけです。このように、学校のいじめと全く同じことがネットで起こっているといえます。

2. メディアの影響

メディアがコミュニティに及ぼす影響

実際に、メディアによって善悪を判断するコミュニティの範囲が急に書き換わることはよくあります。

学校のいじめ問題がこれほど大きくなったのは、昔に比べていじめの質が変わったから、という意見がありますが、さまざまな見解があるため今回は言及しません。しかし、一つはやはりテレビの影響です。

テレビや新聞で、いじめで自殺した子どものことが報じられるとします。子どもが死ぬということは社会的にすごくインパクトがあることですから、人々は「なんでこんなことが起こったんだ」と憤り、急にその正義の基準であるコミュニティが拡大されます。そこで、正義と悪が変化するのですね。

コロナ禍での「自粛警察」

「自粛警察」も似ていますね。「お上が言うのだから自粛はいいことだ」と、自粛しない家に匿名で嫌がらせをするのが流行っていましたが、これも徐々に「そもそも政府が間違っているのではないか」、「死者数は少ないじゃないか」と、自粛警察の方が叩かれるようになりました。

法律違反ではないのに、自分の意思で店を開けている飲食店などを叩くのはおかしい、という意見が多数派になると、自粛警察をしていた人たちは消えていったのです。

つまりこのときの彼らの正義とは、狭い世界の中や限られたタイミングで通用していた小さい正義であって、環境が許していたから、正義という名のもとに残虐性を発揮していたのです。ネットやSNSに限った話ではなく、このように、正義は前提が変わればガラッと変わることがあります。

3. 匿名性と集団性

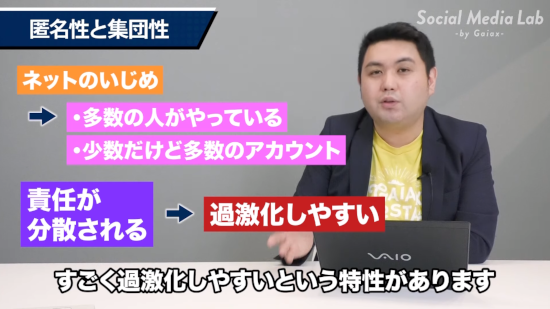

ネットのいじめは過激化しやすい

ネットやテレビのいじめのキーワードは「匿名性」と「集団性」です。

ネットでは誰かを匿名で叩くということが起こります。テレビのワイドショーでも、特定の人を執拗に取材し続けて破滅に導くようなことがありますね。カメラで映す側・取材する側の顔は映らないためそこには匿名性が働き、その映像を全国の人々が見ることで集団性が働きます。

ネットのいじめも多くの人が関与したり、または一人や少人数で多数のアカウントを使ったりして周りを操って叩く場合があります。集団的に責任が分散されることによって非常に過激化しやすいという特性があります。

ネットの場合はオンライン脱抑制効果という心理現象としても説明されますが、その本質は匿名性と集団性です。その結果、いじめが苛烈になりやすいのです。

特に新型コロナウィルス騒動では、多くの人が匿名でそれぞれの正義を主張していました。このような善悪の基準が揺らぐ瞬間、実は東日本大震災のときもそうでしたが、ネット上で意見を主張して炎上し、状況の変化で正義の基準が書き換わると収束する、ということが繰り返されていました。

4. 企業の動き方

企業はどう動くか?

企業はこのような状況でどう行動すべきでしょう。その期間、発信自体を自粛すればいいということではありません。

なぜなら、過去の発言を取り上げられて炎上する場合もあるからです。それよりも自分の正義を貫くことのほうが、実はよほど重要です。

この典型例が堀江貴文さんです。堀江さんはコロナ流行の初期に、「この程度で行動を自粛するのか」、「経済がシュリンクするほうが人が死ぬ」という趣旨の発言をしていました。「致死率も現時点では低い」、「こんなウイルスで大騒ぎしてどうするの」と言い続けたので、世間からはものすごく叩かれて炎上したわけです。

しかし、感染症の専門家と話す機会を設け、「行動の自粛ではなく医療崩壊を防ぐ工夫が必要だ」など考えをアップデートしながら、最初から一貫して主張していた「経済が大事」という主張は変えませんでした。

最近では、自粛による予想以上の経済へのダメージや、人々の気分の落ち込みが問題視されています。日本の場合は死者数も少なかったので、「堀江さんが実は正しいんじゃないか」という空気に変わってきた、ということがあります。

前提条件が変わると正義の基準が変わる

前提条件や空気が変わると、その正義の基準は変わります。ですから、企業として本当にすべきことは、自分の正義を磨くことです。多少の状況の変化に負けないような正義を確立し、世の中の基準が一時的に変わってもそれを貫くことが重要です。

もし、その正義の基準に合致しない行動、発言によって叩かれたなら「ごめんなさい、これは私たちらしくなかった」と謝罪すべきです。しかし、そうでなければ「私たちはこれが正しいと思うんだ」と言い続けましょう。それが後に大きなリターンとなって返ってきます。

叩く人たちというのは、多数派のように見えて、実は孤独で少数派なケースがほとんどです。もし企業の発言が炎上したとして、最初は叩く人たちの勢いに負けて静観していた人も、企業の主張が正しいと思えば擁護してくれるようになる可能性が高い。状況や空気が変わってもブレない正義を掲げることで、企業の評価は上がるのです。ですから、正義を貫くということは重要です。

誹謗中傷か批判かは言葉によって線引きできない

今回、問題の番組は、自分たちの正義に自信がなかったかもしれません。番組は中止されましたが、最初からある程度こうなることは想定できたはずです。

誹謗中傷と、正義感や批判の線引きは難しい問題です。例えば、勇者様が魔王に向かって「死ね」と剣を振りかざすのは誹謗中傷じゃないですよね。でも、道行く人に向かって「死ね」と言うのは誹謗中傷です。

このように、誹謗中傷なのか批判なのかは、言葉によって線引きできないという問題があります。だからこそ、番組がその線引きを曖昧にして、人々の正義感を焚きつけてネットを盛り上げ、視聴者を獲得していたという側面は否めません。

初めから前提として「炎上を前提としたフィクションです」といった構成であればよかったかもしれません。このように、企業はいろいろな状況を想定した上で自分たちの正義を確立し、どんな状況になってもそれを貫くことは非常に重要です。

5. 最後に

本記事の内容は「ガイアックス ソーシャルメディアラボ」の公式YouTubeチャンネルでも配信しています。

同チャンネルではSNSマーケティングの基本から、世の中で話題のケーススタディを取り上げて分かりやすく解説しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします!

この記事を書いた人:重枝義樹