SNSのエンゲージメント率の正しい使い方について【書き起こし】

2020/09/30

どうも、ガイアックスの重枝です。本日は、意外と知らないエンゲージメント率の正しい使い方についてお話します。

※本記事は「ガイアックス ソーシャルメディアラボ」の公式YouTubeチャンネルで配信した内容を書き起こしてまとめたものです。

1. エンゲージメント率の使い方

エンゲージメント率

ソーシャルメディアの運用でエンゲージメント率はよく使われる指標だと思いますが、実は各社ごとに異なる定義のまま使われていることがあります。運用の目的ごとに適した定義があるのですが、そこがあまり考慮されないまま使われていることが多いのです。

本日は、エンゲージメント率の種類と、どの場面でどのエンゲージメント率を使えばいいのか、についてお話しします。

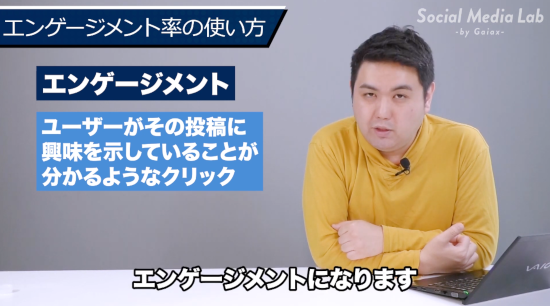

エンゲージメントとは何か

そもそも、エンゲージメントとは何でしょうか。エンゲージメントとは基本的にはクリックです。そのクリックの中でも肯定的なクリックをエンゲージメントと言います。

つまり、「いいね」「シェア」「コメント」「リプライ」、Facebookなら「もっと見る」、Twitterならスレッド投稿を開いて下の部分を見るといった、ユーザーがその投稿に興味を示していることが分かるようなクリックはすべてエンゲージメントになります。

逆に、否定的なクリックもあります。ユーザーが投稿を非表示にする、あるいはフォローをやめるためのクリックはエンゲージメントにはなりません。

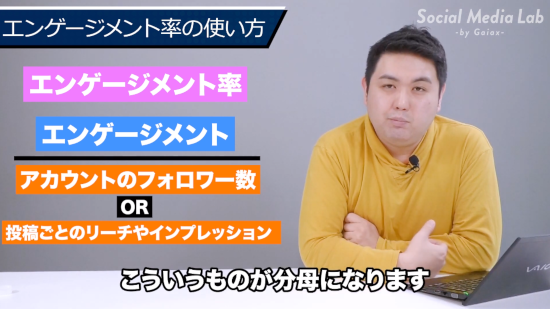

エンゲージメント率とは「率」ですから、何らかの分母に対してどれだけエンゲージメントがあったかということです。つまり分子はエンゲージメントなのですが、一方の分母が曲者で、これを各社いろいろな使い方をしているのです。

エンゲージメント率の分母は二つ

分母になるものは二つに分類されます。一つはアカウントのフォロワー数、もう一つは投稿ごとのリーチやインプレッション(投稿をどれだけの人が見たか、表示されたか)です。

どちらも分母になるのですが、定義がかなり違います。

①アカウントのフォロワー数

フォロワー数を分母にする場合、フォロワー数が増えなければエンゲージメント率は変わりません。

例えば、1万人のフォロワーがいてエンゲージメントが100ならエンゲージメント率1%、500なら5%というように比較的一定・固定化した値になります。

②投稿ごとのリーチやインプレッション

一方、リーチやインプレッションを分母にする場合は、同じくエンゲージメントが100でも、インプレッションが1万ならエンゲージメント率は1%、1,000なら10%になります。

分母が固定化されないため、かなり値が変わるのです。

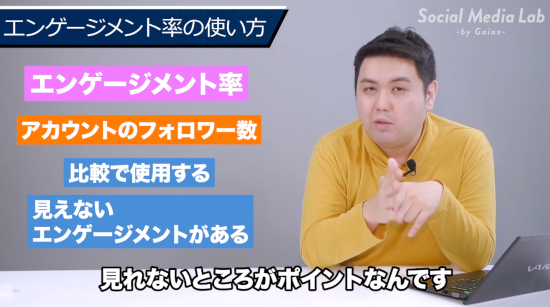

フォロワー数を分母とするエンゲージメント率は比較に使う

フォロワー数を分母とするエンゲージメント率は主に比較で使用します。

比較には二つの軸があり、一つは競合アカウントとの比較です。自社のソーシャルメディアアカウント以外の、主に競合やベンチマーク先のアカウントと比較する場合に使います。

例えば、自社はソーシャルメディアを運用したばかりでフォロワー数が1,000、ベンチマーク先はフォロワー数10万だとしましょう。

自社が同程度のフォロワー数に達するまで運用の質が比べられないわけではありません。フォロワー数が少なくても自社はエンゲージメント率5%で向こうは3%なら、まだまだフォロワー数は追いつかなくても、運用の質は自社のほうが高いのでは?という比較ができます。

逆に運用の質が低い場合は、ベンチマーク先のエンゲージメント率を目指して運用すればいいわけです。このときポイントになるのは、見えないエンゲージメントがあるということです。

ベンチマーク先のアカウントのインプレッションやリーチは権限なく見ることができないため、外部からでもわかるフォロワー数を分母にして、同じくわかる範囲のエンゲージメントを比べます。

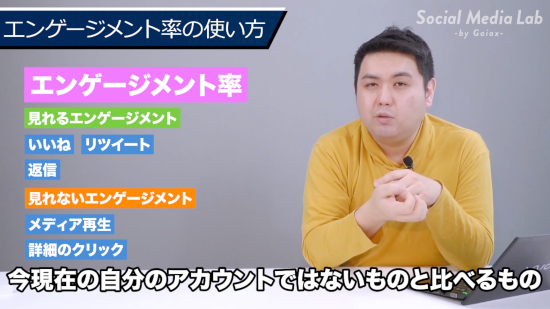

例えばTwitterの場合、見られるのは「いいね」「リツイート」「返信」の数、見られないのは「メディア再生」「詳細のクリック」などの数です。

もう一つの軸は、過去との比較です。最初はエンゲージメント率が5%、10%だったのが運用するうちに3%、2%と下がってきた場合、もっとフォロワーや露出の質を改善しなければいけません。過去と比べる場合もフォロワーを分母とするエンゲージメント率が使えます。

このように、フォロワー数を分母とするエンゲージメント率は、今現在の自社アカウントではないものとの比較、例えば競合やベンチマーク先、あるいは過去や未来の自社アカウントと比較するのが正しい使い方です。

インプレッションを分母にすると、露出の質がわかる

リーチやインプレッションを分母にするケースをどう見るのかを解説すると、基本的には投稿の露出、つまり投稿を見たユーザーがどれだけ反応したかということです。

露出とはリーチもしくはインプレッションどちらかですが、露出の質を測ることがエンゲージメント率の定義になります。

例えば「今日は1,000インプレッションだけでがっかり」という場合でも、エンゲージメント率が高ければ一定の評価ができますし、逆にインプレションが100万、1,000万に増えてもエンゲージメント率が0.1%の場合、反応が少ないということなので、ユーザーに本当に興味を持ってもらえているかを見直す機会になります。

このように露出を分母とするエンゲージメント率は見ていきます。

インプレッションやリーチを分母にエンゲージメントにする場合

インプレッションをエンゲージメントにする場合はエンゲージメント数を分子にします。どれだけエンゲージメントが入ったかという回数です。

例えばTwitterでインプレッションが1万だったとします。「いいね」「リツイート」「リプライ」「詳細のクリック」「メディアの再生」がそれぞれ100、合わせて500なら、1万分の500でエンゲージメント率は5%という計算になります。

インプレッションも表示回数、エンゲージメントもクリックした回数というように、すべて回数で揃えます。

Facebookの場合は主にリーチが指標となります。リーチとは「到達」、つまり投稿が表示されたユニークユーザー数なので、ユニークユーザー数を分母にする必要があります。

ですから、いいねを押しても一人、いいねとコメント両方しても一人とカウントされ、回数で数えた場合のように1+2で3とはなりません。いいねをした人、いいねとコメントをした人、これが同じ1という考え方だからです。

このように、どのエンゲージメント率を使うかで、使用する数も揃える必要があります。

目的に合わせた使い分けが重要

フォロワー数と露出量、この2つの分母を目的によって使い分けることが重要です。

例えば、競合との比較に使うなら、フォロワーを分母にしたエンゲージメント率をKPIにするのがよいでしょう。自社アカウントの運用の質を本質的に改善したいのであれば、露出を分母とするエンゲージメント率を使うのがよいでしょう。

エンゲージメント率というのは、分母に使う数字、分子であるエンゲージメントをどこまで深めるかによってかなり細かく定義が分かれるのです。

本日は、意外と知らないエンゲージメント率の使い方についてお話ししました。皆さんもこの考え方に基づいてKPI設計をして、運用改善をしてください。

2. 最後に

本記事の内容は「ガイアックス ソーシャルメディアラボ」の公式YouTubeチャンネルでも配信しています。

同チャンネルではSNSマーケティングの基本から、世の中で話題のケーススタディを取り上げて分かりやすく解説しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします!

この記事を書いた人:重枝義樹