変容するバイラルメディアのかたち~生き残るバイラルメディアの条件【後編】

2014/07/30

前編ではバイラルメディアとは何かから現状についてご紹介させていただきましたが、後編となる今回では、バイラルメディアの歴史と今後の展望についてまとめています。

何分日本ではまだ歴史が浅く、成功の定義も決まっていないため、何をもってバイラルメディアが成功していると捉えるか難しいのが正直なところですが、海外で成功していると考えられるBuzzFeedを好例に、行く末を考えてみました。

目次

生き残るバイラルメディアの条件

1. バイラルにはTwitterよりもFacebookが有効?

2. バイラルメディアの歴史

3. バイラルメディアに明るい未来はあるのか!?

4. 日本でのバイラルメディアの行く末

バイラルにはTwitterよりもFacebookが有効?

いろんなバイラルメディアの中でも、特にUpworthyはTwitterよりも視覚的表現の強いFacebookでの拡散に特化しています。というのも、ソーシャルメディアによる拡散を狙っているのは同じでも、その有効性は全く違うからなんです。ここで2つの画像を見ていただきましょう。

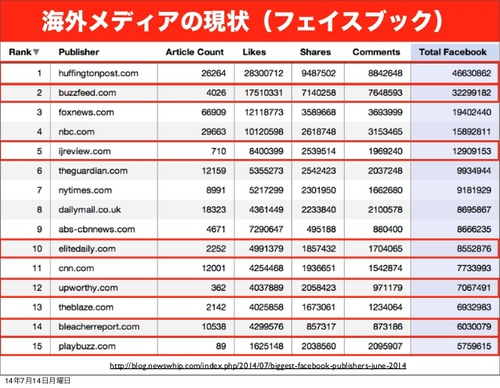

こちらはFacebookのいいね!数が多いメディアランキングです。赤い囲みがバイラルメディアなのですが、上位15社の内7社を占めています。NBCやガーディアンという名だたる既存メディアを押しのけてこれだけのバイラルメディアがランクインしていることに驚きました。

そしてこちらはTwitterのランキング。バイラルメディアは3社しか入っていません。Facebookとの差は歴然ですね。

なぜ同じソーシャルメディアでここまで差が開いてしまったのでしょうか?

原因はTwitterカード

Twitterは1回クリックしないとTwitterカードが開かないのに対して、Facebookはタイムラインにそのまま流れてきます。

一見では文字情報しかないTwitterよりも、ストレートにビジュアルで訴求できるFacebookの方が、バイラルメディアの拡散には向いているとこのグラフからは読み取れますね。

※Twitterカードについては、当ブログの過去記事をご参照ください。↓

『Twitterカード』を設定してサイトへの質の良い流入を増やそう!1万6742文字に渡る開発者向けドキュメントの日本語訳まとめ。

バイラルメディアの歴史

日本で本格的に流行りだしたのは2014年に入ってからとまだまだ新しいメディアではありますが、前述のBuzzFeedは2006年の運営開始から8年の歴史があります。ここではBuzzFeedを例にとって、バイラルメディアで取り扱うコンテンツにどのような変化があったかを紐解いてみましょう。

※メディアの輪郭というブログを運営者で、メディアの変遷に詳しい佐藤慶一さんのプレゼンテーションを参考にさせていただきました。

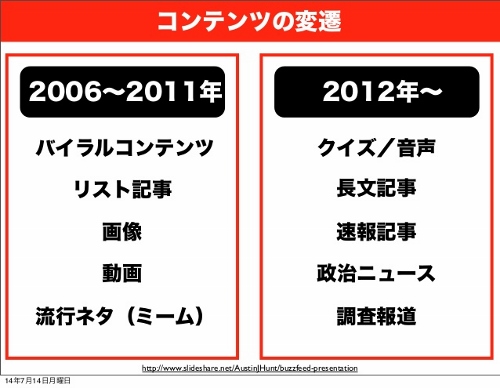

2006年~2011年のトレンド

2006年の運営開始から2011年くらいまでは、まさに今日本で普及しているバイラルメディアのメインコンテンツとなっている画像・動画・流行ネタなどがメインでした。

2014年の今もBuzzFeedのメインコンテンツではありますが、これらの役割はトラフィックを稼ぐためといっていいでしょう。人を直感的に動かせるシンプルなコンテンツでBuzzFeed本体に導線を張っているわけですね。

2012年以降のトレンド

そして2012年からはそれまでに扱っていた上記のコンテンツと並行して、速報、政治ニュース、報道記事、長文記事などが取り扱われるようになってきました。新聞社や通信社の役割を担うまでになってきていることがわかります。

BuzzFeedはニューヨークタイムズからの依頼で米大統領選について連携できないか打診され、実際に連携したこともあることから、多種のメディアを包括した存在になっていくことが予想されます。

佐藤さんが仰るには、2014年にはテレビとパートナーシップを組んで本格的にテレビ事業に関わってくることが考えられるそうです。

ところで日本のバイラルメディアは?

BuzzFeedの動きから、バイラルメディアの行先は既存メディアを包括していくことのように見えますが、こと日本のバイラルメディアでここまで猛威を振るっているものはまだありません。

そもそも既存のバイラルメディアには、BuzzFeedが2011年までメインコンテンツとしていた画像・動画・流行ネタなどを紹介する域から出られていない印象があります。果たしてバイラルメディアに未来はあるのでしょうか?

バイラルメディアに明るい未来はあるのか!?

この記事執筆と機を同じくして、こんなイベントに参加してきました。

このイベントではキュレーションメディアとバイラルメディア両方の現状と未来について話し合われました。中でも今後これらのメディアを取り巻く環境がどう変わっていくかについての話はとてもおもしろく、ただでさえ飽和状態のバイラルメディアの淘汰が始まる予感がします。ここで出た意見を元に、バイラルメディアが今後どうなっていくかについてまとめてみました

キュレーションって?

インターネット上の情報を収集しまとめること。さらにその集めた情報の分類・結合などを行ない、新しい価値を持たせることを意味します。キュレーションを行う人はキュレーターと呼ばれます。

キュレーションサイトとして有名なものに、Twitterのつぶやきをまとめた「Togetter」や、検索サービスのNAVERが開始した「NAVERまとめ」が挙げられます。

さらに業種ごとに特化したキュレーションメディアも生まれています。例えば、旅行に特化した

ただのまとめではなく、実際に旅行した人や、地元の人がオススメ観光スポット等の旅行情報を、キュレーションメディアのような形で情報発信しているようで、SimilarWebを見る限り国内最大級の旅行キュレーションメディアのようです。

バイラルメディアでトップを獲る方法

バイラルメディアがバイラルメディアのままトップになるのであれば、優れたコンテンツを集めるキュレーション能力よりも、いかに効率よくコンテンツを集めて提供できるオペレーション能力を身につけるかの方が重要になります。

わかりやすく、BuzzFeedとUpworthyの違いで例えてみましょう。

BuzzFeed

バイラルコンテンツをトラフィックを稼ぐために活用し、読ませたい報道記事・オリジナルコンテンツやネイティブ広告へリーチさせていく。バイラルメディアのままではなく、それを起点に既存メディアの役割も担う。

Upworthy

価値ある既存のコンテンツをリパッケージしてバイラルさせていくことをコンセプトにしている。バイラルメディアとしての役割に特化していく。

※参考:開設14ヵ月で月間ユニークユーザー数が3000万! ~史上最速で急成長するバイラル・メディアサイト「Upworthy」の秘密

この違いは大きいですね。つまりBuzzFeedはバイラルメディアのトップではなく総合メディアとして勝ち残ることが目標なのに対し、Upworthyはあくまでバイラルメディアとして勝ち残ることを目標にしているように見えます。

どちらもトラフィックを稼ぐことは重要ですが、バイラルメディアのトップとして君臨するためには、キュレーションしたコンテンツを次々に配信していくオペレーションが重要になってくることがわかるかと思います。

トップを取れなくても、生き残れればいいんだけど・・・?

バイラルメディアは一強以外消え去るのみなのでしょうか?

必ずしもそうとは言えません。ひたすらコンテンツをアップしてトラフィックを集められるようになれば、それに比例して広告収入に期待できます。その内に何かに特化したコンテンツを磨くことができれば、バーティカルメディア(特化型メディア)としての地位を築くことができるかもしれません。

最初に紹介したCuRAZYは「笑い」に特化したバーティカルメディアとして捉えられますね。勝てなくても残れればいいのであれば、バイラルメディア運営はありなのかもしれませんね。

バイラルメディアに編集長は必要か?

バイラルメディアに限った話ではありませんが、メディアを運営するためには記事の取捨選択やデザインなど編集能力がモノを言います。編集長の采配次第でそのメディアが伸びるかどうかが決まるといっても過言ではありません。

例えば、PVが伸び悩んでいた東洋経済オンラインを立て直しオンライン経済誌でPV数トップを取るまでに成長させたのは、2012年に同誌編集長に就任した佐々木紀彦氏の手腕によるところが大きいと言われています。

参考:「プラティッシャーこそwebメディアが勝つ方法だ」佐々木編集長が語る東洋経済オンラインの戦略

キュレーションよりもオペレーション

キュレーションの精度を高めるために編集スキルが必要なことから、バイラルメディアにも編集長は必要ではないでしょうか。

しかし事細かな編集よりもいかに記事を量産していくかが重要なバイラルメディアの場合、吟味する時間があるのならその時間を使って記事を配信していくオペレーションの方が重要になってくると考えられます。重要性という意味では、他メディアに比べると編集長の必要性は薄いかもしれませんね。

編集とは何か?

メディアの運営に「編集」技術が必要なことはわかったけれど、編集ってどんな仕事なのでしょうか。前述の佐々木紀彦氏によると、編集とは「探して」「つなげて」「見せる」という3つの機能であるとのこと。具体的には、

- ●人のネットワークを使って、光るものを持つ人や情報を探し出す能力。

- ●人と情報をつなげて、新しい企画を生む能力。

- ●その企画をいかに魅せるか、プロモーションする能力。

このような能力を持つ人を「編集者」と呼ぶそうです。メディアの運営に必要なことがよくわかりますね。

参考:ネット化で「編集者」の黄金時代がやってくる 「編集者」のニーズがこれから激増する理由

バイラルメディアはジャーナリズムを獲得できるか

BazzFeedが政治や報道の機能を持ち、テレビなどの既存メディアともパートナーシップを組んでいく可能性についてはすでにお話ししましたが、それはつまりジャーナリズムの世界に積極的に携わっていくということでもあります。

バイラルメディアはジャーナリズムを得ることができるのでしょうか?

いかにユーザー課金型へ移行するか?

BuzzFeedの収益は、現状ではネイティブ広告がほとんどを占めています。広告がメインの収益となると、当然スポンサーの影響を受けることになりますよね。そうなると公正なジャーナリズムを保つのは難しくなってきます。

一番理想的なのは利用者にお金を支払ってもらうことなので、いかにユーザー課金型のシステムを構築できるかがジャーナリズム獲得への大きな一歩となるでしょう。

NewsPicks

国内でユーザー課金型ビジネスが成功しているオンラインメディアは日経新聞のみではないかと言われている中、キュレーションメディアとしてユーザー課金を導入しているのは、ニュースキュレーションアプリのNewsPicksのみではないでしょうか。

※参考:「ユーザー数は追いません」NewsPicksの広告収益に頼らないメディア運営とは?

まだ始まったところなので今後どうなるかわかりませんが、NewsPicksにより成功モデルがつくられれば、バイラルメディアにも応用できるかもしれませんね。

※ちなみにNewsPicksの編集長は前述の佐々木紀彦氏です。

日本でのバイラルメディアの行く末

10分でつくれるバイラルメディア

バイラルメディアをつくるのは簡単です。シンプルな1カラムのブログテーマにバイラルしそうな動画をYoutubeから探してきて貼り付け、バイラルしそうなタイトルをつけて公開するだけです。それがヒットするかどうかはともかく、つくるだけなら10分もあればできてしまうのがバイラルメディアなんですね。つまり参入障壁は驚くほどに低い。

昨年から今年にかけてウェブ業界のトレンドなったと思ったらもう飽和状態、というのはこういった理由によるところが大きいようです。そんな中で、米国のBuzzFeedやUpworthyのようなバイラルメディアが日本でも現れるでしょうか?

コンセプトなきバイラルメディアは衰退する

真の強さを持ったバイラルメディアになるには、膨大なトラフィックを使って何を実現するかが大事になってきます。BuzzFeedは既存メディアの仕事を担っていくと考えられますし、Upworthyはあくまで既にあるコンテンツのリパッケージにこだわりバイラルメディアとして生きていくという明確なコンセプトがあります。

日本でトップクラスのPV数を稼いでいるバイラルメディア・CuRAZYの伊藤新之介氏は、「笑い」をメインにしたキュレーション記事でトラフィックを集め、吉本興業などと独自コンテンツを産み出していくとインタビューで答えています。その根底には「スマホ時代の娯楽メディア」として確立したいという強い思いがあります。

参考:“日本のバズフィード”を目指すバイラルメディア・CuRAZYとは?

「トラフィックを使って何を実現するか」を明確に

まだロールモデルがない新しいメディアだけに、何が正しいのかはまだわかりません。そもそも何をもって勝ちとするのかもバイラルメディアによって違うでしょうけれど、ひとつだけ言えるのは「膨大なトラフィックを利用して、何かを実現しようとしているメディアは強い」ということ。

これは先に紹介した佐藤慶一さんの言葉の引用ですが、やはり明確なビジョンを描いているメディアが生き残るべくして生き残るのではないでしょうか。バイラルメディアが淘汰された未来、元気に生き延びているのはそういったメディアなのでしょうね。

以上、『変容するバイラルメディアのかたち~生き残るバイラルメディアの条件【後編】』でした。

あわせて読みたい関連記事

・2014年最大のトレンド・バイラルメディアのすべて。今話題のバイラルメディアを徹底分析【前編】

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部