自社への ”愛” が大切!広報担当者のソーシャルメディア活用術

2016/02/16

「NTTコム リサーチ」の調査結果によると、企業のソーシャルメディア活用の目的は「企業全体のブランディング」「特定製品やサービスのブランディング」「キャンペーン利用」「広報活動」が多いそうで、中でもFacebookが80.4%、Twitterが56.2%で1位と2位を占めているという結果が出ています。

ここ数年で企業のソーシャルメディア活用が一般化してきたとはいえ、ソーシャルメディアもIT戦略の一環と捉え、マーケティングや販促部門に任せっきりになってしまっていたり、「何を投稿していいのかわからない」と二の足を踏んでいたりするところも、まだまだ多いのが現状ではないでしょうか。

そこで今回は、普段メディアとのリレーションシップに注力している広報担当者が、なぜソーシャルメディアを活用する必要があるのか、事例や活用のポイントともにご紹介したいと思います。

- ■目次

- 企業の広報担当者がソーシャルメディアを活用する5つのメリット

- 広報の視点から見たFacebookとTwitterの違い

- ソーシャルメディアでは何が人気?

- 広報担当者がついやってしまいがちなNG投稿

- まとめ

企業の広報担当者がソーシャルメディアを活用する5つのメリット

企業の広報担当者がソーシャルメディアを活用するときに、直接的な売上やファン数の増加など、目に見える数値ばかりを追い求めるのは、ナンセンス。ましてや「メディアで取り上げてもらえないから、逆にソーシャルメディアで話題になってやろう」と目論むのは、炎上リスクもあります。

そんなに肩肘を張らなくても、こんなにたくさんのメリットがあることをご存知ですか?

1.自社について語る世間の声に、積極的に耳を傾けるようになる

当事者としてソーシャルメディア活用を始めると、メディアにどれだけ露出しているかだけでなく、一般ユーザー(=世間)の声が、前より一層気になり始めます。Twitterでエゴサーチをしたり、Yahoo!のリアルタイム検索を活用することで、自社についてどんな文脈で語られているのか、業界や世間のトレンドにもアンテナを張りやすくなり、通常業務の広報活動にも好影響を与えることでしょう。

2.コーポレートサイトに準じるオフィシャルなメッセージを発信できる

メディアの編集記者が企業やブランドについて調べようとするときに、プレスリリースやコーポレートサイト、あるいは商品・サービスサイトだけをチェックしていると思っていませんか?ソーシャルメディアのアカウントがあれば、高い確率で目を通していると考えて間違いありません。取り上げて欲しいネタや旬なトピックスは「トップ(Facebook)やプロフィール(Twitter)に固定」する機能を使って、目に留まりやすい工夫をすることも可能です。

3.社内のコミュニケーションが円滑になる

企業文化として現場との距離が近いところは別として、広報部門に情報が届くのは、新商品の発売にせよ、キャンペーンの実施にせよ、“すべてが決まった後”という事後報告のところも多いのではないでしょうか。しかし、広報がソーシャルメディアを活用すると、投稿するためのネタ探しをするようになるため、企画の背景にあるストーリーを自ら取りにいく姿勢が強まり、社内のコミュニケーションが活発になります。その結果、「以前より早く自然と情報が集まるようになる」「取材に立ち会うときにプラスαの情報を出せるようになる」といったポジティブな効果が現れるはずです。

4.社員のエンゲージメントを高める

組織の規模が大きくなればなるほど、どこの部署が何をしているのか、社内にいる人ですら情報を把握するのが難しくなります。そこを広報部門がソーシャルメディアを運用して、いろんな部署の情報をフラットかつ一般向けにわかりやすく発信することで、自部署以外の社内の出来事も身近に感じられるようになるだけでなく、投稿した内容を社員が個人アカウントでシェアやリツイートする過程で、会社への愛着心や帰属意識が高まることが期待できます。

5.記者発表会や自社主催イベント、プレスリリースの原稿などにアイデアを盛り込める

ソーシャルメディアは自らアカウントを運用してみないと、その感覚を掴むのは、なかなか難しいものです。広報担当者がソーシャルメディアを運用していれば、「記者発表会や自社主催イベントの会場にブランド名やハッシュタグをデザインしたパネルや小物を置いて、撮影スポットを作ろうかな?」「プレスキットにいれる写真をこんな風にしたら、記事になったときに拡散されやすいかも」といったアイデアが自然と湧いてくるようになるでしょう。

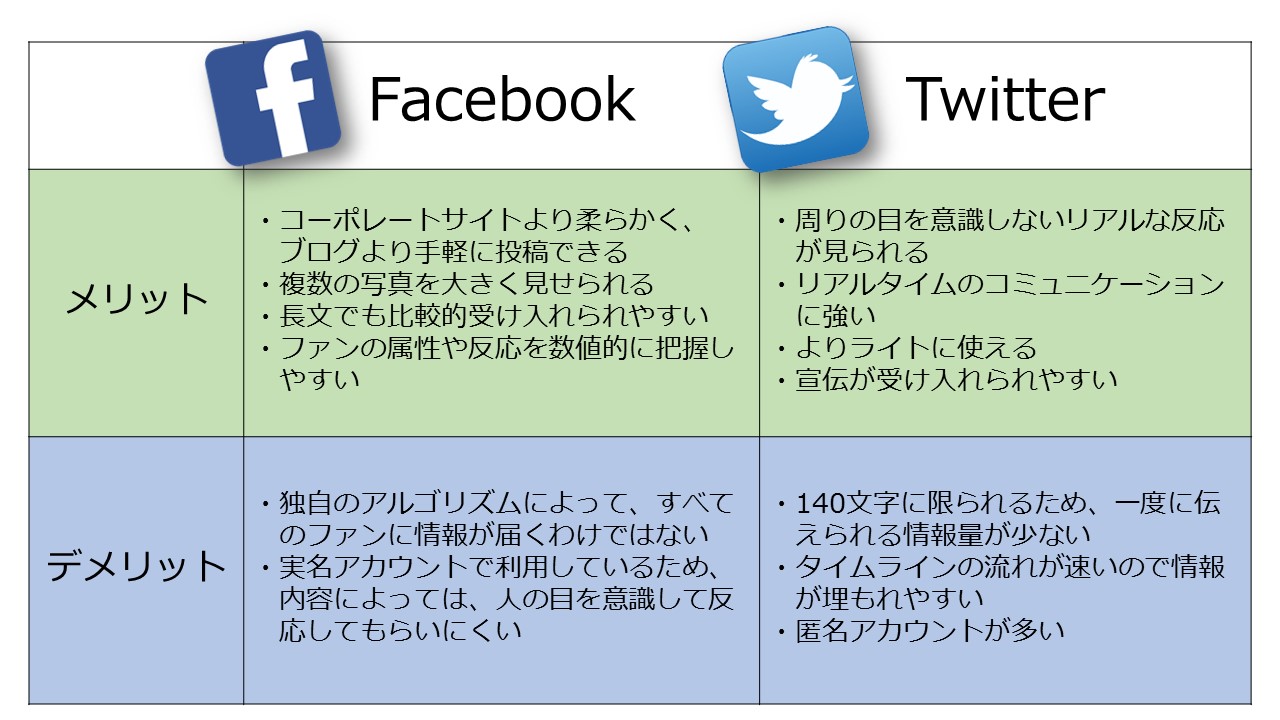

広報の視点から見たFacebookとTwitterの違い

いざ始める前に、広報の視点から見てFacebookとTwitterにどのような違いがあるのか、簡単にご紹介しておきます。

Twitterは匿名アカウントが多いため、炎上リスクが高いように思われがちですが、今の時代、たとえ公式アカウントを持っていなかったとしても、どこかに火種があれば、火事は必然的に起きてしまうものです。そもそも、炎上事件の多くの火元は、公式アカウントによる不適切な発言ではなく、“何か起きた時の対応の悪さ”や“リテラシーの低さが招いた不祥事”です。

大切なのは、大火災に発展する前に、素早く気付き、真摯に対応するというリスクマネジメントの基本を押さえておくこと。オンラインかオフラインか、TwitterかFacebookかといったことは、関係ないのです。

それでも不安な方は、少し古い本ですがこちらを読んでおくといいかもしれません。

ソーシャルメディアでは何が人気?

せっかくアカウントを開設しても、投稿する内容がなくて放置しっぱなしというのは、最悪な状態です。コンテンツ不足に悩まないよう、事前に自社で出せる情報を洗い出し、いくつかネタのパターンを用意しておきましょう。今回はFacebookとTwitterでそれぞれ2つずつ事例をご紹介します。

広報担当者の愛が伝わる「成蹊学園 [Seikei Gakuen]」

東京都武蔵野市にある成蹊学園は、小学校から大学までワンキャンパスに擁する総合学園で、安倍晋三首相の母校でもあります。その成蹊大学の広報課が発信するFacebookページがこちらです。

《成蹊大学NEWS》《成蹊中高NEWS》でメディア掲載情報などを告知するだけでなく、《ピーチくんがゆく!》という学園オリジナルキャラクターの着ぐるみが登場するコンテンツなど、いくつかのパターンを作って運用の手間を減らしつつ、見ている人を飽きさせない工夫を垣間見ることができます。

中でも人気なのが《今日のひとコマ》という広報担当者の目線から切り取られた成蹊学園の様子を紹介するコンテンツです。ページ全体のいいね!数は2077人でそれほど多くはないのですが、以下の雪景色の投稿には358人のいいね!とシェア1件コメント2件が付いており、率で言うと約17%という高い数値になっています。

《今日のひとコマ》雪化粧のキャンパス今朝は一面、雪で白く染まった景色がみられました。現在は残念ながら雨に変わってしまいましたが、欅並木や前庭、校舎の屋根などに雪が降り積もったキャンパスはとても綺麗です。

Posted by 成蹊学園[Seikei Gakuen] on 2016年1月17日

他のコンテンツも毎回100件前後のいいね!が付くという活況ぶり。気取らない写真や温もりのある文章で、広報担当者の方の学園愛が伝わってくるところが人気の秘訣なのではないでしょうか。

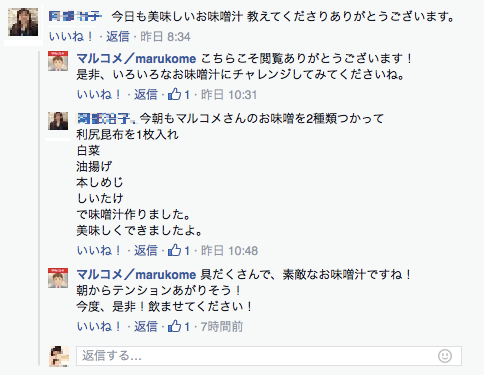

Facebook専任キャラクターが真摯にコメントを返す「マルコメ/marukome」

マルコメは味噌カテゴリにおいて国内No.1のシェアを誇るマルコメのFacebookページがこちらです。

味噌は日本人には馴染み深い調味料とはいえ、ソーシャルメディアのアカウントをフォローする理由にはなりません。マルコメのFacebookページを見てみると、マルコメ君のキャラクターを活かした写真をうまく活用していることがわかります。

しかし、Facebookで投稿しているのは、「丸田米男」というキャラクターです。新入社員という設定で、味噌や糀を使ったレシピや、季節のイベントに合わせたもの、新商品情報などを紹介しています。

特徴的なのが、コメントに対する真摯な対応です。1件1件とても丁寧に返信しており、担当者の方の熱意が伝わるものになっています。こんなに丁寧にコミュニケーションされたら、ブランドに対する愛着も増しますよね。

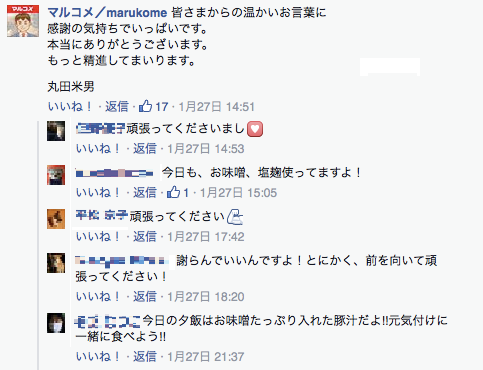

こうした真摯な姿勢は、産業廃棄物処理業者による不正流通という事件が起きたときにも見られ、すぐに専用コールセンターを設置し、Facebookに謝罪投稿をするという対応の早さ。これを見た多くのファンの温かい声を受け、丸田さんは感激のコメントを残しています。

マルコメが不正を行ったわけではないとはいえ、日頃のコミュニケーションで信頼関係が築けているからこそ生まれた光景ですね。

アカウントの使い分けが秀逸な「タワーレコードインフォメーション」

タワーレコードは店舗ごと、音楽のジャンルごと、レーベルごとなどにアカウントを作成しており、その数なんと100個以上。広報室が運用しているのが、こちらの「タワーレコードインフォメーション」です。

各アカウントで投稿されたものをリツイートしたり、公式サイトに公開されたニュースの情報を流したりもしているのですが、人気なのがタワレコ全店総合の週刊チャートの発表です。

2/11のタワレコ全店総合アルバムチャートは…5位 ZARD、4位 TEENTOP、3位 E-girls、2位 MAN WITH A MISSION「The World’s On Fire」、1位、3日連続! BUMP OF CHICKEN「Butterflies」でした!

— タワーレコードインフォメーション (@TOWER_Info) 2016, 2月 12

確かにこの情報は、店舗ごとやジャンルごとといった個別のアカウントで流すにはそぐわず、全体を統括できる広報アカウントならではのもの。タワレコのように複数のアカウントを別の部署がそれぞれ運用しているケースでは、こうした“まとめアカウント”の役割を広報が担うと、情報が集約されていいのではないでしょうか。

堅い企業イメージとのギャップがおもしろい「株式会社タニタ(公式)」

社員食堂やレシピ本でメディアの露出が一気に増えた、健康計測機器メーカーであるタニタのTwitterアカウントがこちらです。  若年層にブランド認知が低いのではないかという危機感から始めたというソーシャルメディアですが、その狙い通り、若年層に向けたゆるゆるのツイートが話題になっています。 3月29日には、軟式アカウントの代表格であるSHARPとともに、『シャープさんとタニタくん@』というコミックスが発売されることも決まっているほどの人気ぶり。

若年層にブランド認知が低いのではないかという危機感から始めたというソーシャルメディアですが、その狙い通り、若年層に向けたゆるゆるのツイートが話題になっています。 3月29日には、軟式アカウントの代表格であるSHARPとともに、『シャープさんとタニタくん@』というコミックスが発売されることも決まっているほどの人気ぶり。

私も入社した頃「う、うそだろ‥」って思いました(笑) RT @hoizabu: タニタの秤、高精度過ぎて重力の影響で誤差が出るかもだから地域別の設定が必要とかすごすぎる — 株式会社タニタ(公式) (@TANITAofficial) 2016, 2月 13

とはいえ、もちろん遊んでばかりいるわけではなく、しっかり宣伝の投稿もしています。

骨量わかるBC761!!

RT @risyensyun: @TANITAofficial タニタ届きました!! pic.twitter.com/Z9ZrSlmSVK

— 株式会社タニタ(公式) (@TANITAofficial) 2016, 2月 13

メンションで届いたツイートや、エゴサーチして見つけた一般ユーザーの投稿をリツイートすることで、巧みに宣伝を行うタニタ。こうすれば、自ら宣伝のツイートばかりをして、ユーザーに嫌われるのを避けることができますね。

広報担当者がついやってしまいがちなNG投稿

最後に、広報担当者の方がついやってしまいがちなNG投稿をご紹介しておきます。

・メディアの掲載実績ばかりを連投する…メディアの掲載実績を知らせしたい気持ちはわかるのですが、何度も同じ内容を見せられてもファンは別に嬉しくありません。同じ内容なら、厳選した1つだけ、その他はコーポレートサイトで紹介するようにしましょう。

・Twitter用のテキストをそのままFacebookに投稿する(逆も然り)…TwitterとFacebookはレギュレーションや空気感が異なるので、同じ内容でもそれぞれに合わせて文章をアレンジしましょう。

・ネガティブなコメントや質問をそのまま放置する…すぐにわかることはその場で返す、難しい時はカスタマーサポートのリンクや電話番号を紹介するなど、できるだけ放置しないようにした方がベターです。

・販促部やマーケティング部などからもらった原稿をそのまま投稿するだけ…トーン&マナーがバラバラになるだけでなく、宣伝や告知ばかりになってしまい、ファンに飽きられます。

・中の人の温度や熱量が感じられない堅すぎる文章…プレスリリースやコーポレートサイトに載せるニュース原稿の文章を短くしただけでは、読んでいておもしろくありません。

・内輪ネタすぎて疎外感や嫌悪感を感じさせる投稿…「社内の雰囲気を知ってもらいたい」と、社内イベントや飲み会の写真を載せるのはいいのですが、知らない人ばかりの写真を大量に見せられても、見ている方は疎外感や嫌悪感を感じるだけです。せめて“どんな仕事をしている人なのか”といった最低限の紹介や、どんな様子を撮影したのかといった補足情報は忘れずに投稿しましょう。

まとめ

会社やブランドのファンを増やすために、広報担当者のみなさんは日頃から一番のファンであるはずです。ファン代表として「ファンが知りたい情報をいち早く届けたい」という気持ちで運用すれば、ソーシャルメディアは怖いものではありません。せっかくファンのいるソーシャルメディアに投稿するのですから、広報担当者ならではの視点も織り交ぜた“ココだけ”のコンテンツを、楽しみながら作ってみては、いかがでしょうか。

▼ガイアックス提供サービス一覧

SNSマーケティング支援サービスTOP

SNS(Facebook・Twitter・Instagram・LINE)運用代行サービス

SNS(Facebook・Twitter・Instagram・LINE)コンサルティングサービス

SNS(Facebook・Twitter・Instagram)広告運用サービス

Facebookアプリ(懸賞・コンテスト・検定)サービス